奥古斯特·桑德

奥古斯特·桑德

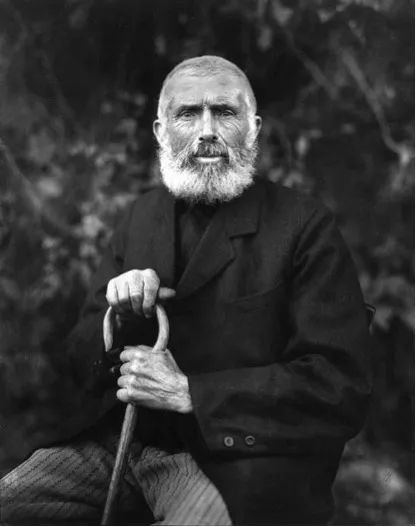

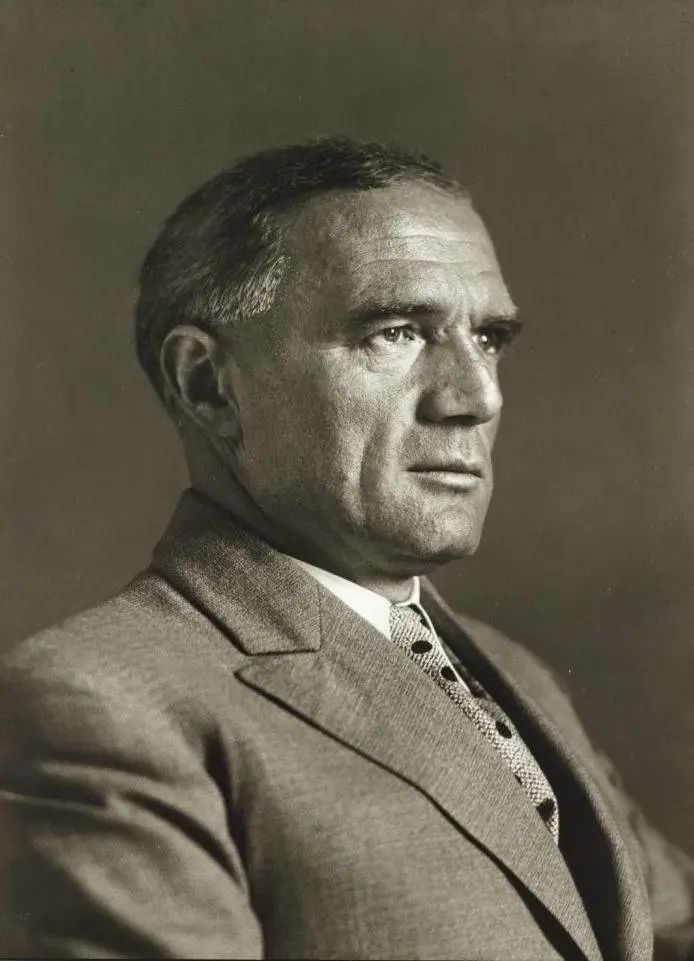

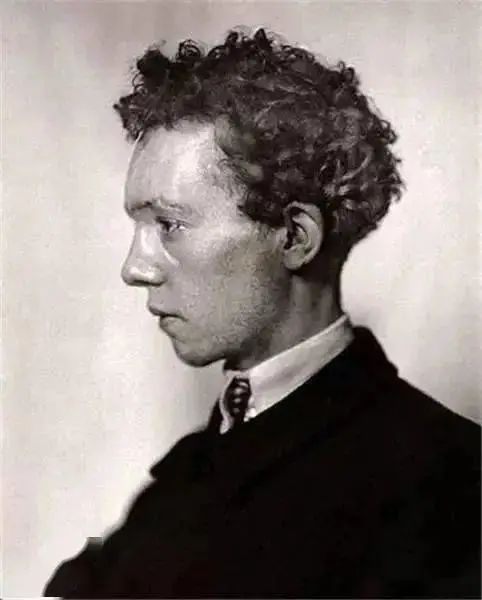

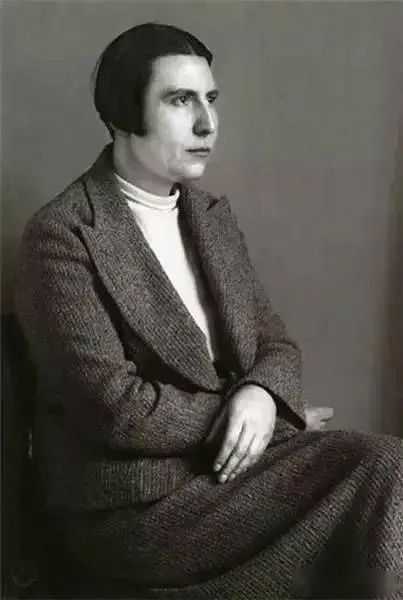

奥古斯特·桑德(August Sander,1876年11月17日-1964年4月20日),摄影师,他黑布蒙头,透过笨重的木制大相机的镜头,从毛玻璃上观察自己的同胞。他比别人看得更远,为别人留下影子,也为自己的同胞做最客观的见证,并拍下一个时代的脸孔,让后人看看那时的日耳曼民族的心灵。这些照片使桑德成为有史以来最重要的人像摄影家、时代脸孔的留影者,并被誉为“德国人性的见证者”。

August Sander

桑德出生于德国莱茵地区的黑尔多夫,是九个兄弟中最矮小的一位。他的父亲是一名在矿产工作的木匠,有一些绘画天赋,教会了桑德一些素描基础。桑德家境贫苦,小学毕业后就去矿场工作了。一次偶然的机会,他被选中去做一位摄影家的助手。通过这次的经历,使得桑德爱上了摄影。他的家人支持他摄影,一位富有的叔叔支持了资金购买他的摄影所需要的设备,并建立了自己的暗房。 1897年到1899年,桑德在军中服役,担任一名摄影师的助手。退伍之后,桑德在奥地利的林兹做起了商业摄影师。起初他赚了一笔钱,但很快又因投资失误而欠下了债务,为了躲债,他回到德国。他在科隆重新开了一家照相馆。 第一次世界大战开始了,桑德再次入伍。战争结束之后,桑德的照相馆被大量前来拍摄身份证照片的人围住,因为德国战败后重新录入身份证件。为了提高工作效率,桑德让顾客们站成排拍集体照,然后再把每个人的照片剪下来。拍摄身份证照的人潮让桑德他大赚了一笔。这种方式简单快捷,也塑造了他日后集体照片的风格。在此期间,他结识了画家斯威特为友。 1897至1899年,桑德在军中服役,他在行伍生涯中,一有空就替士兵拍照,士兵们把自己在军队的照片寄回给家人看。退伍之后,桑德开始在国内做商业摄影师。战后,战胜协约国要求德国重新登记户籍以便于管理,他的照相馆被急需身份证的人们所挤满,顾不上一个一个地拍,他干脆叫一大堆人排一排,拍成团体照,再一个人头一个人头剪下来成为个人照。这种方式养成他日后很喜欢表现群体人物的习惯。身份证人潮消退之后,桑德的照相馆生意才回到了正常的节拍。此时的桑德显然受到了德国一战后新兴艺术潮流的冲击,其间他结识了一些优秀的作家与艺术家,成为德国现代艺术启蒙期的积极推动者,并和画家斯威特成为终身好友。桑德听从斯威特的劝告,放弃了使用油画味道极浓的布纹放大纸,同时也放弃了对放大照片的上脂处理,以求彻底摆脱模仿绘画趣味的模糊化的浪漫画意效果。他开始试验新的肖像放大技法,采用最简单的平光相纸,放弃了原先的画意摄影所普遍采用的暗房技巧,尽可能地将底片原有的细节一一加以还原再现,令其作品中的面孔,能够更加贴切而深入地反映出该人物的真实性格与命运。

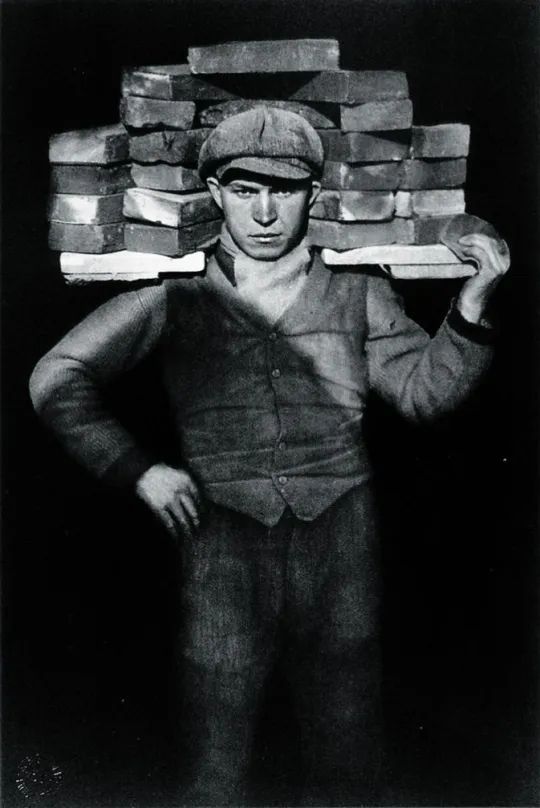

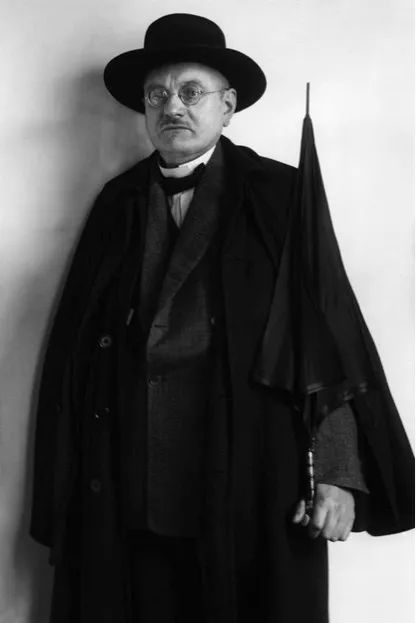

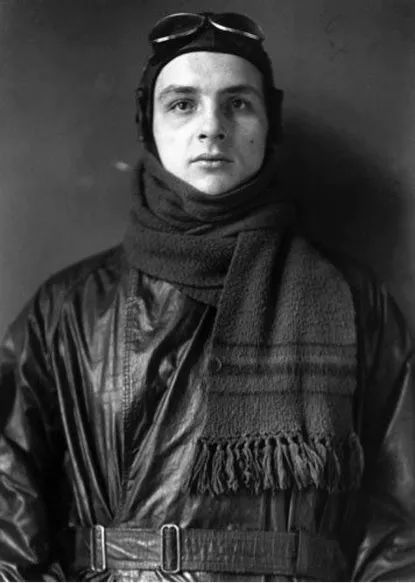

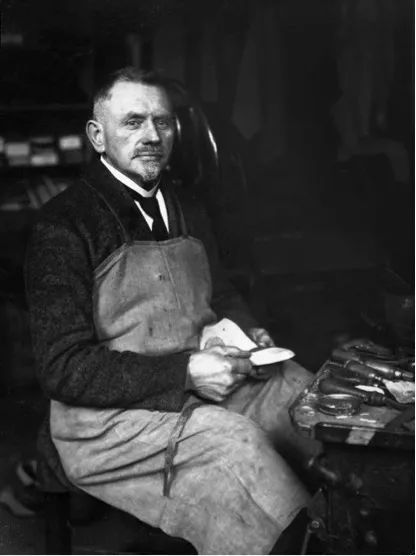

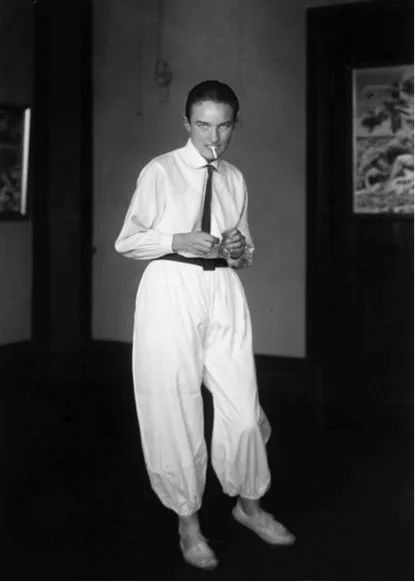

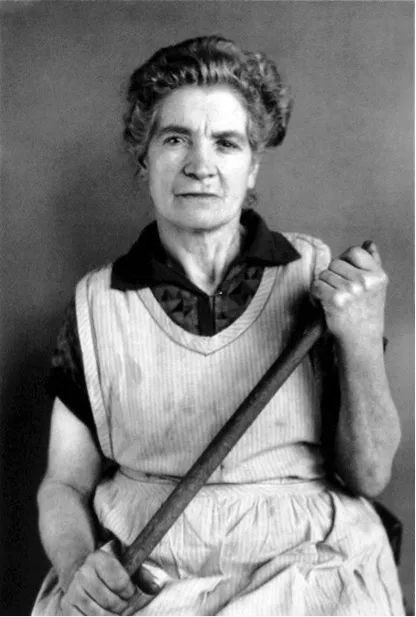

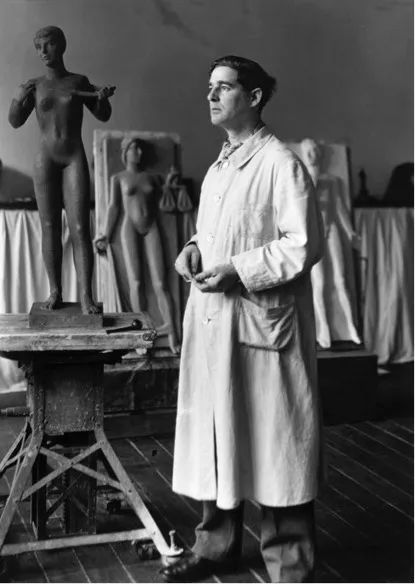

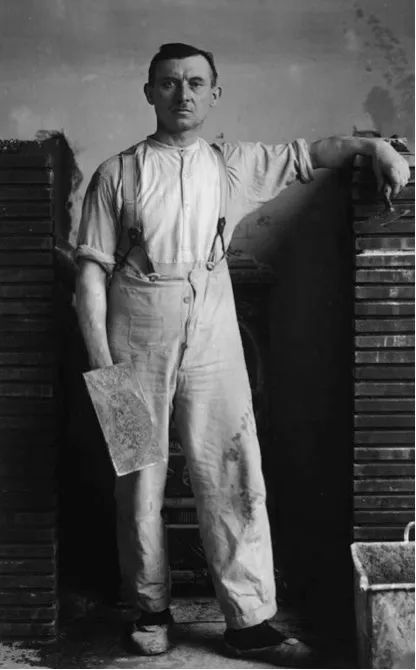

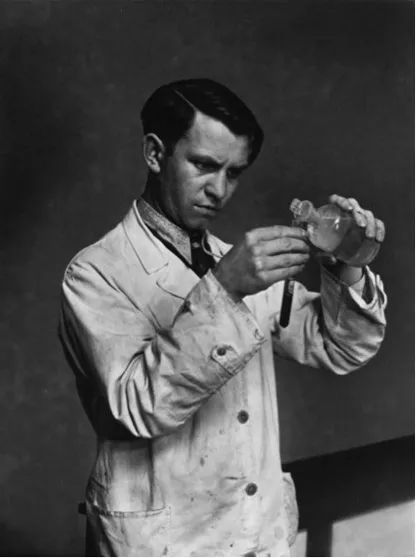

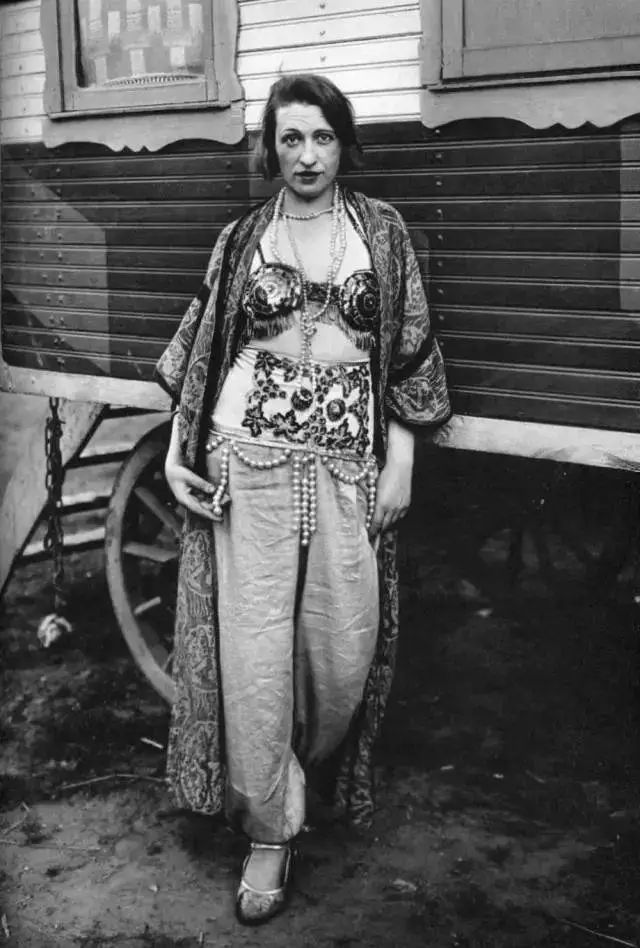

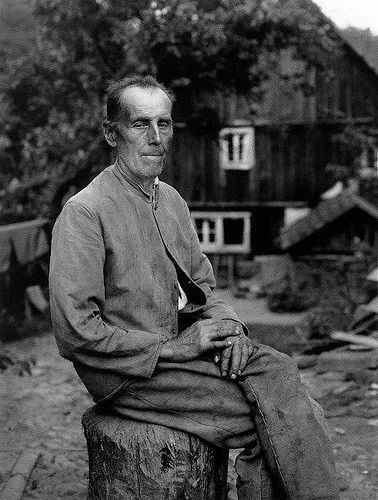

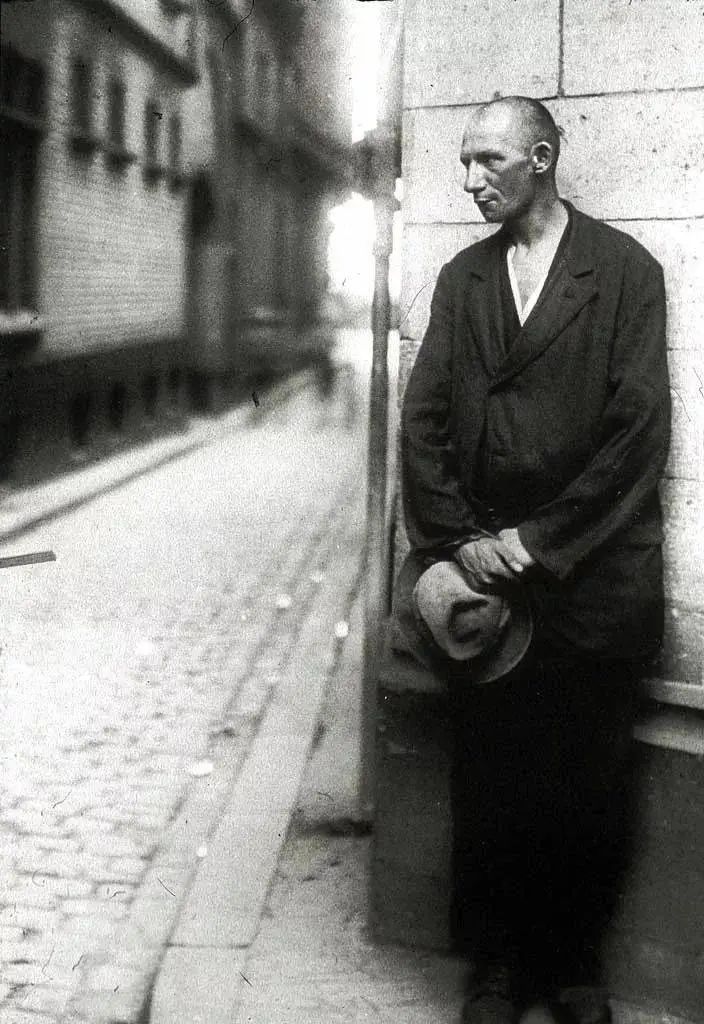

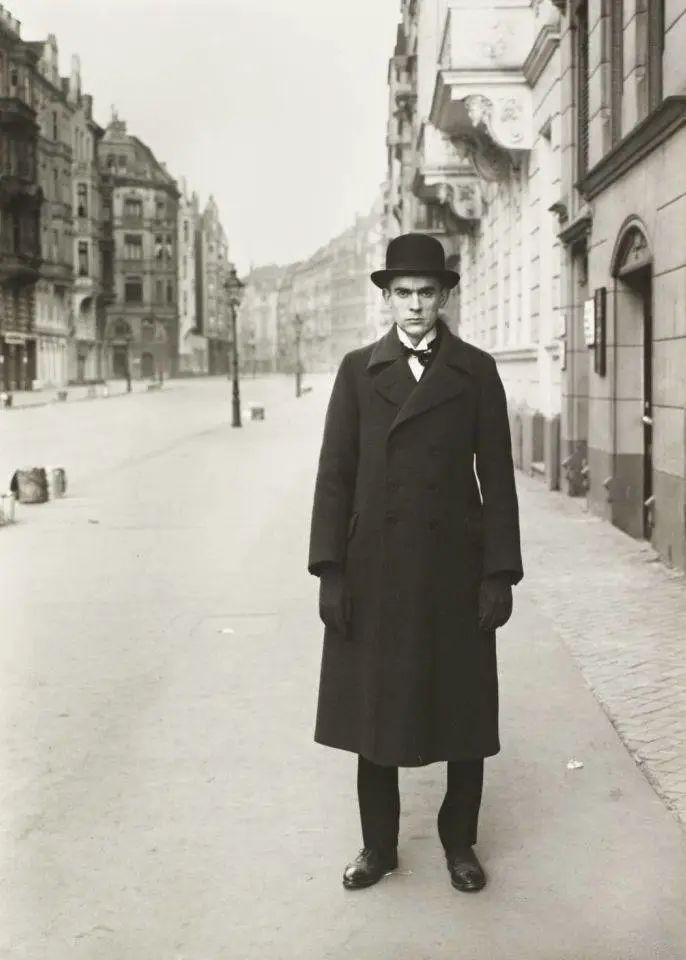

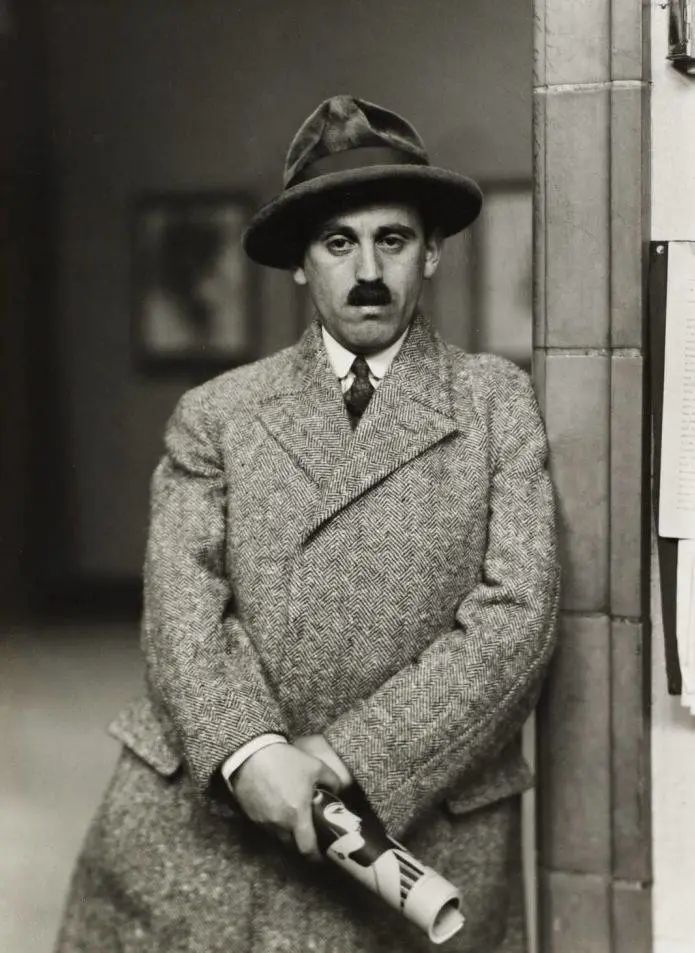

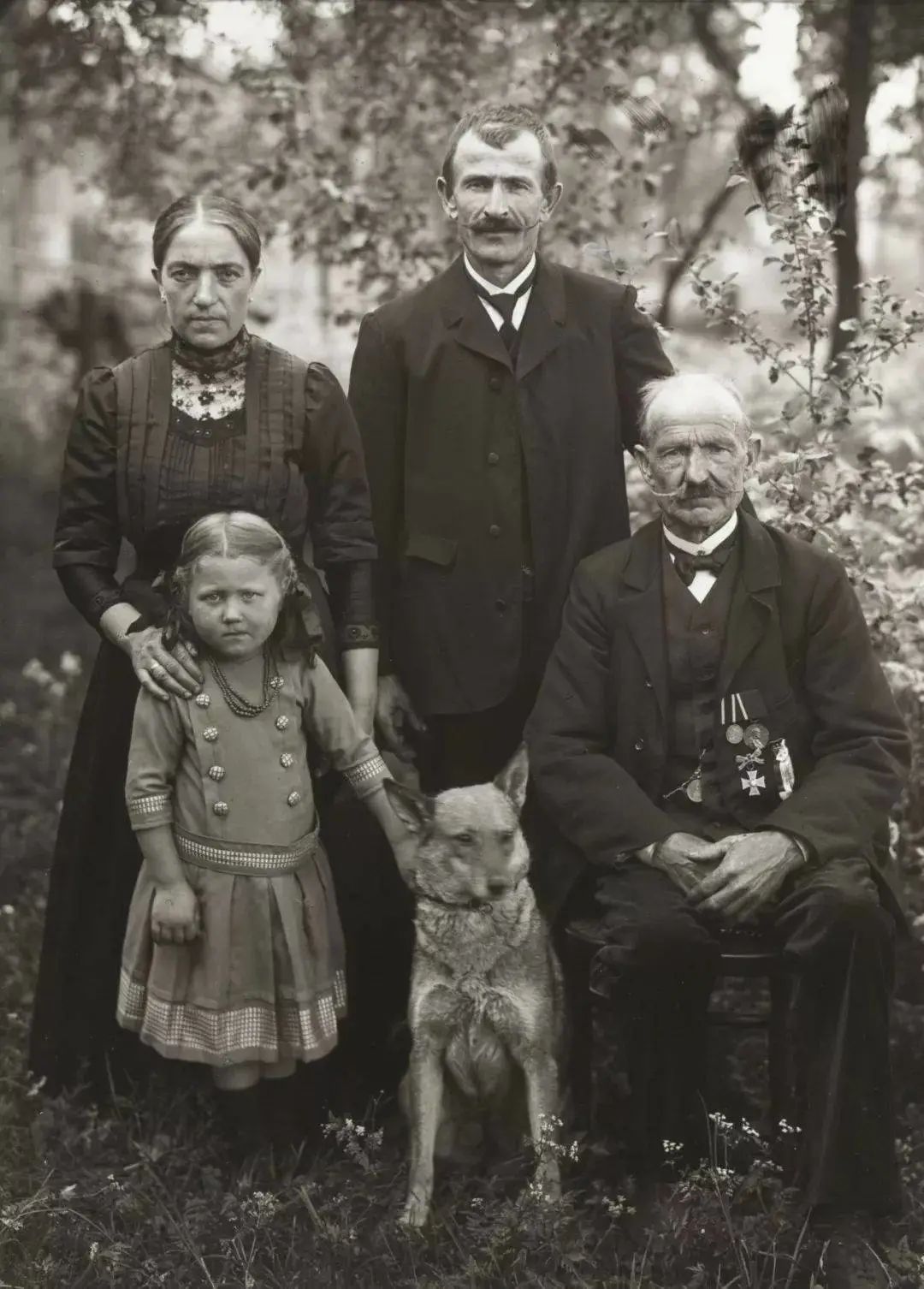

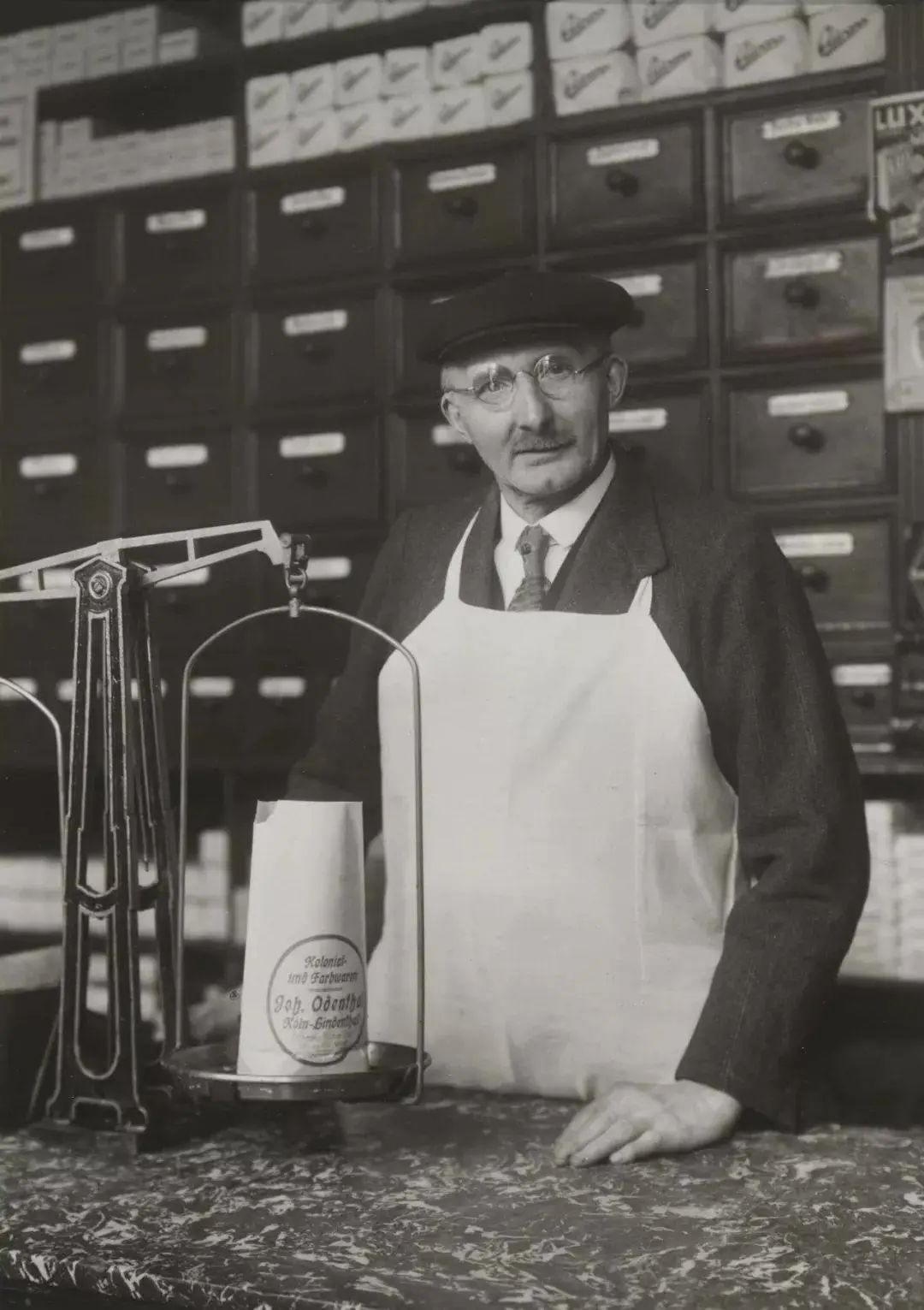

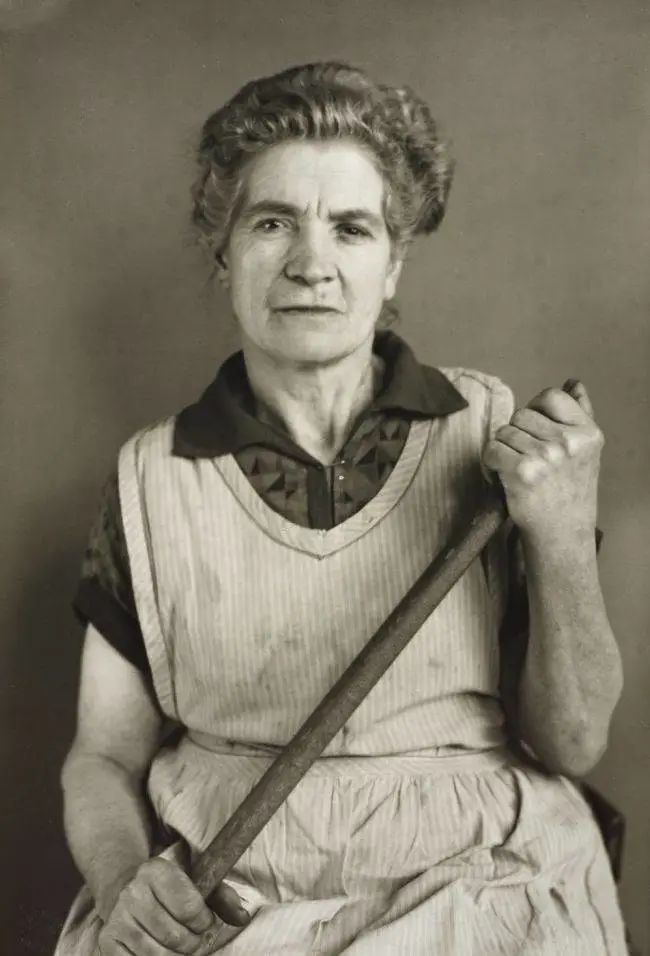

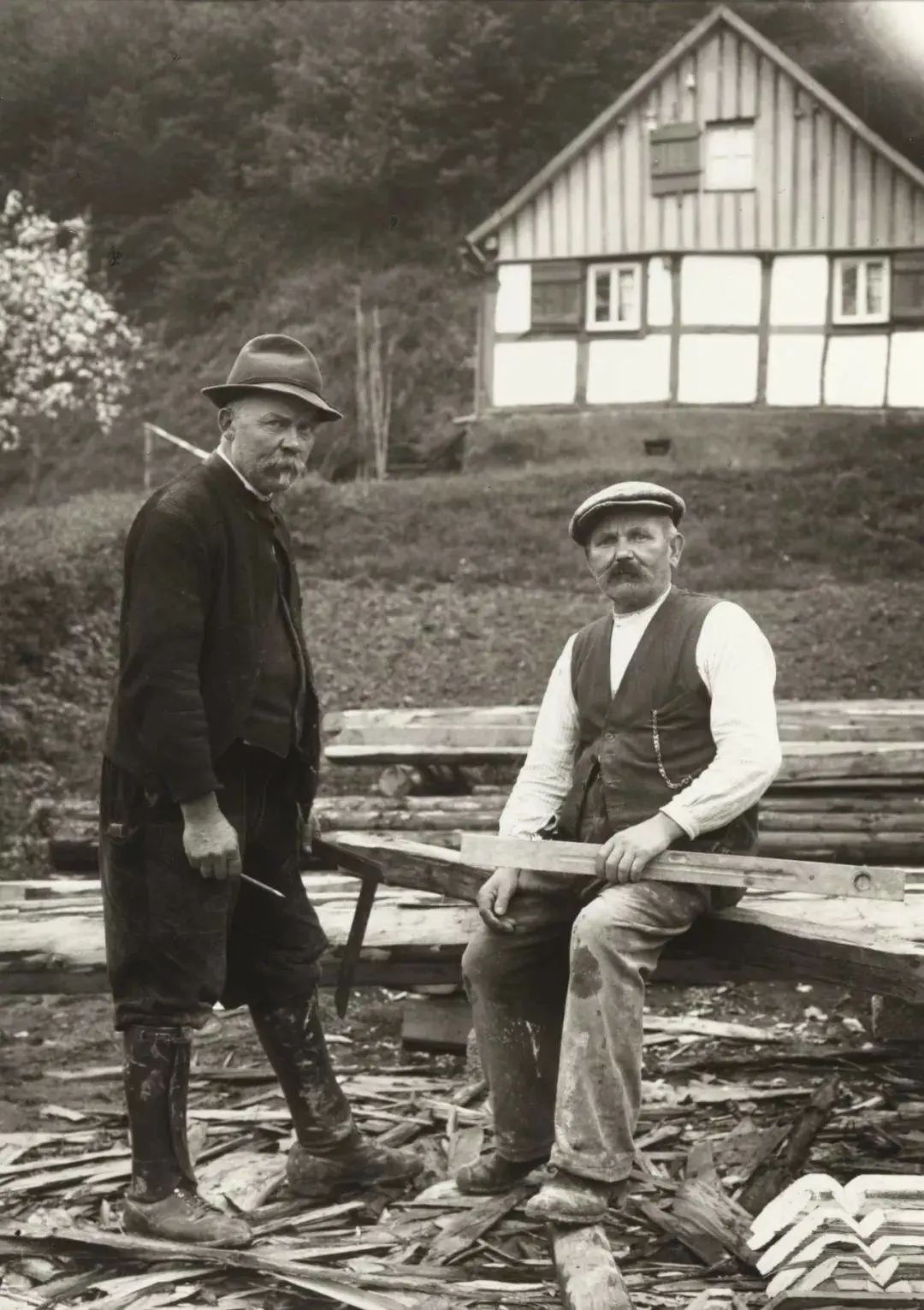

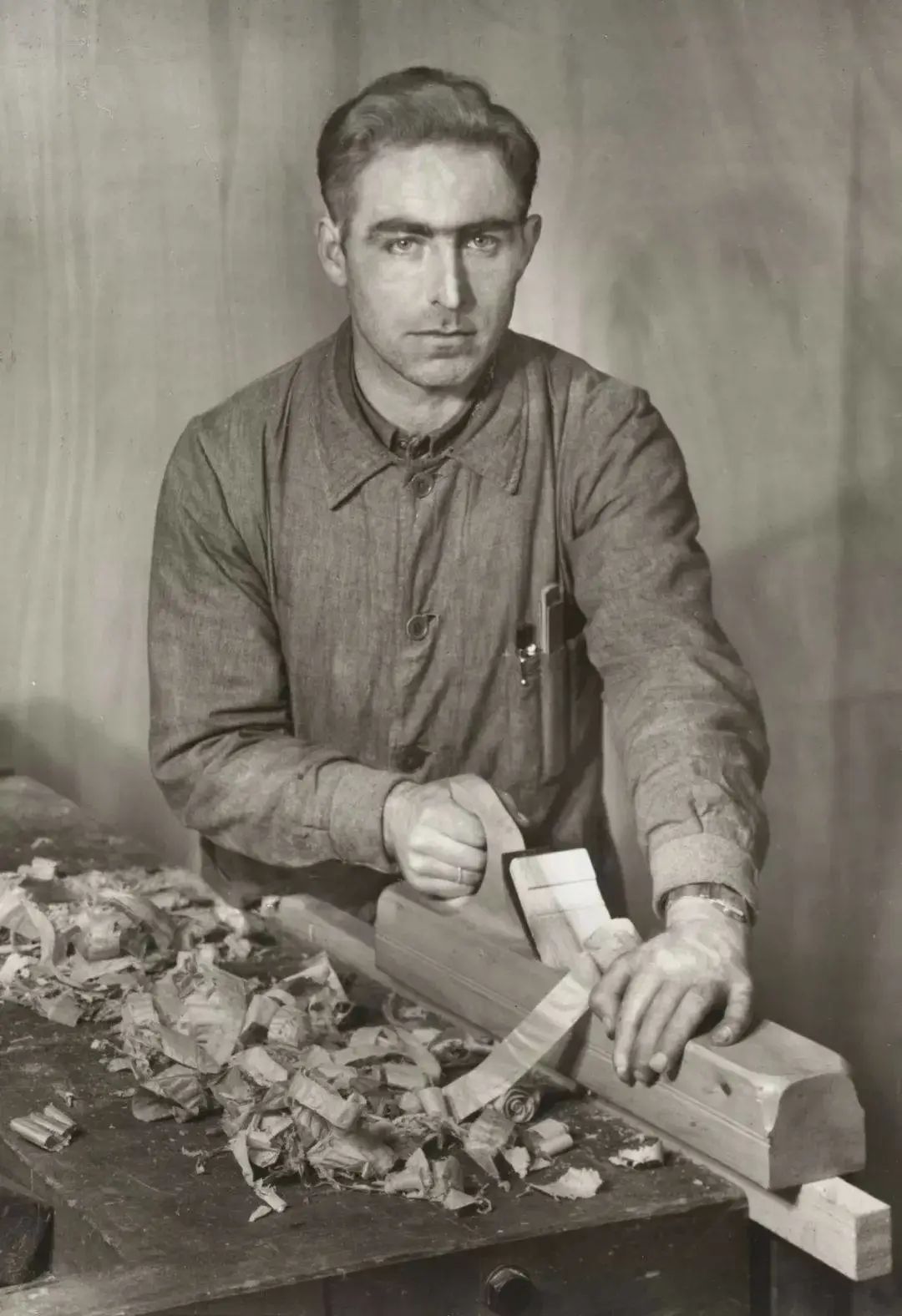

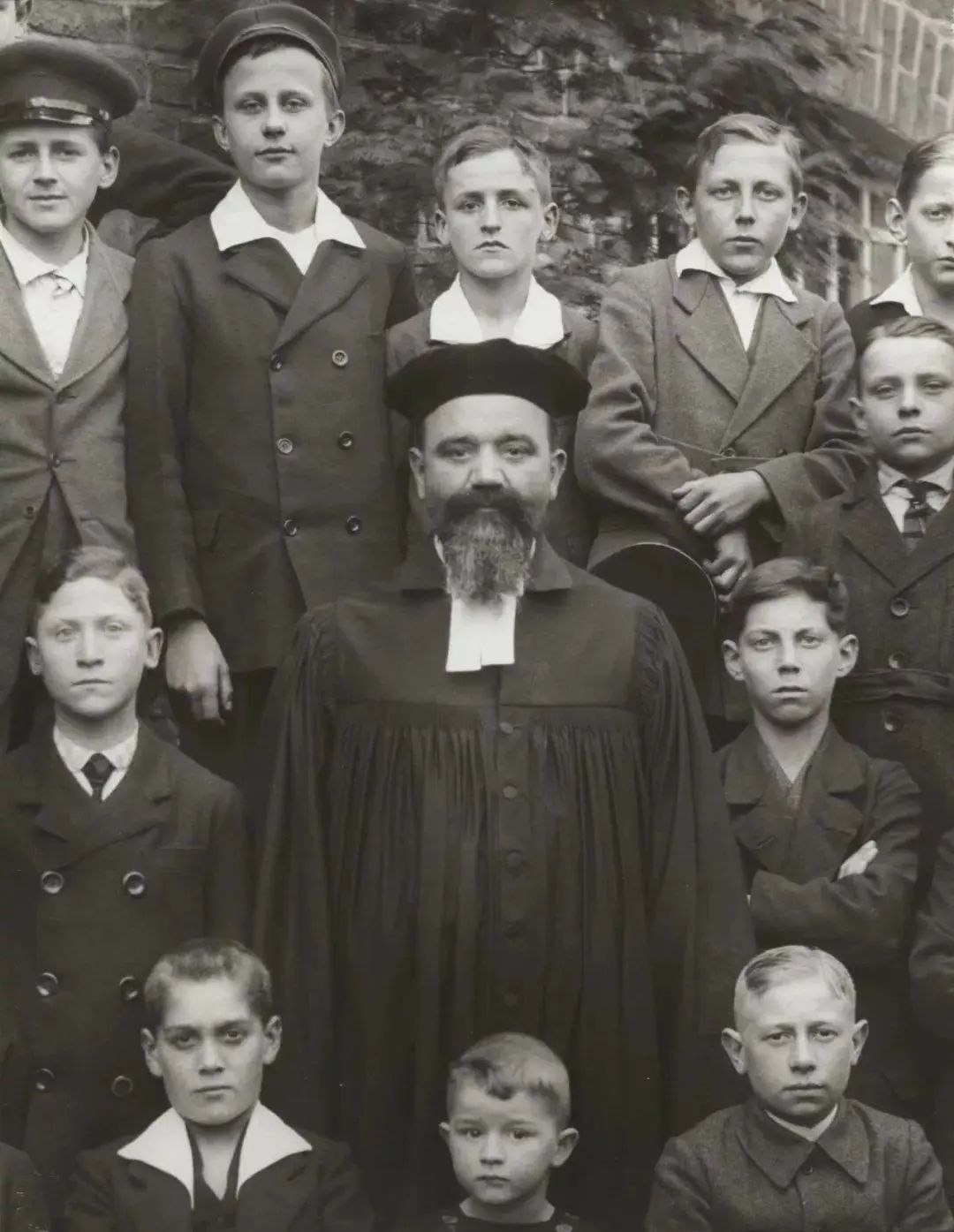

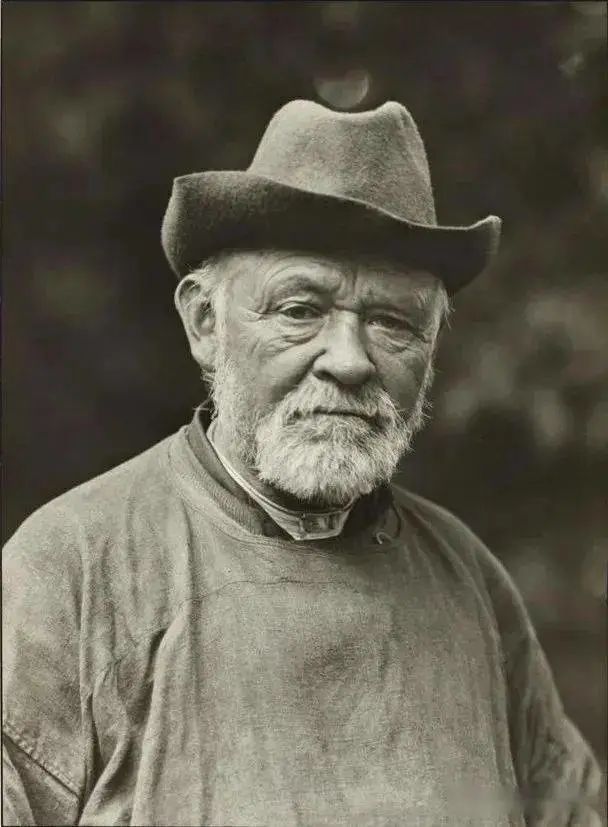

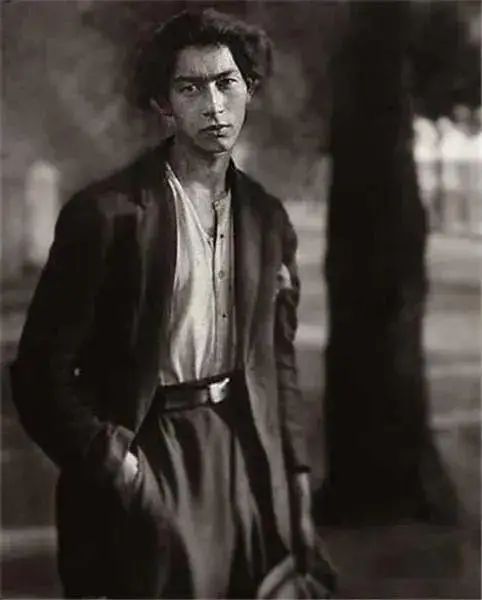

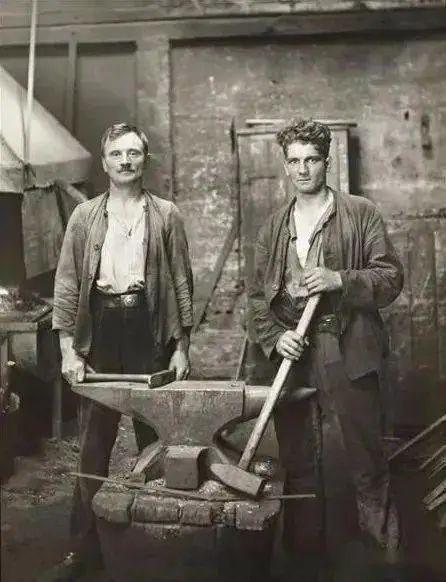

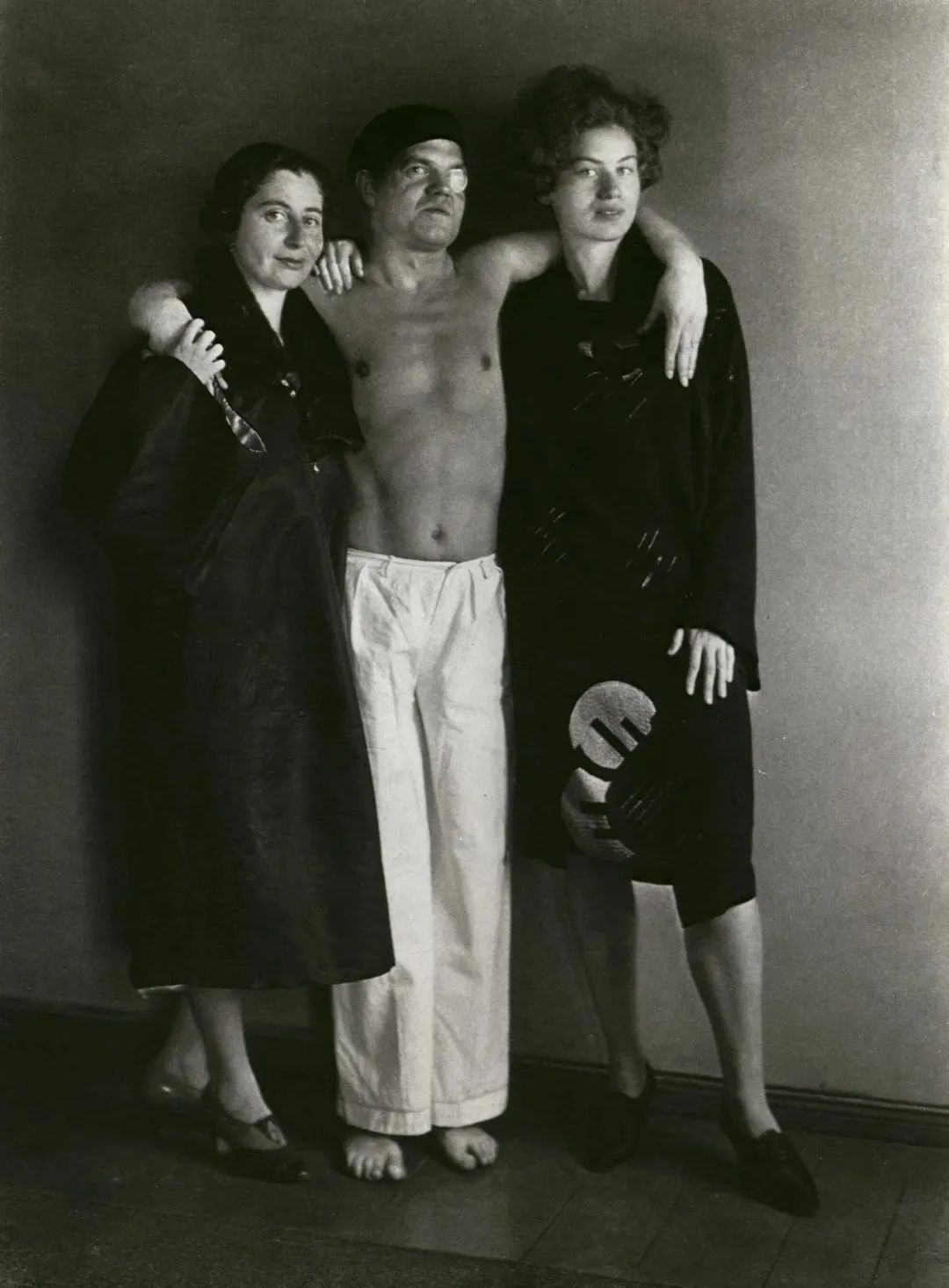

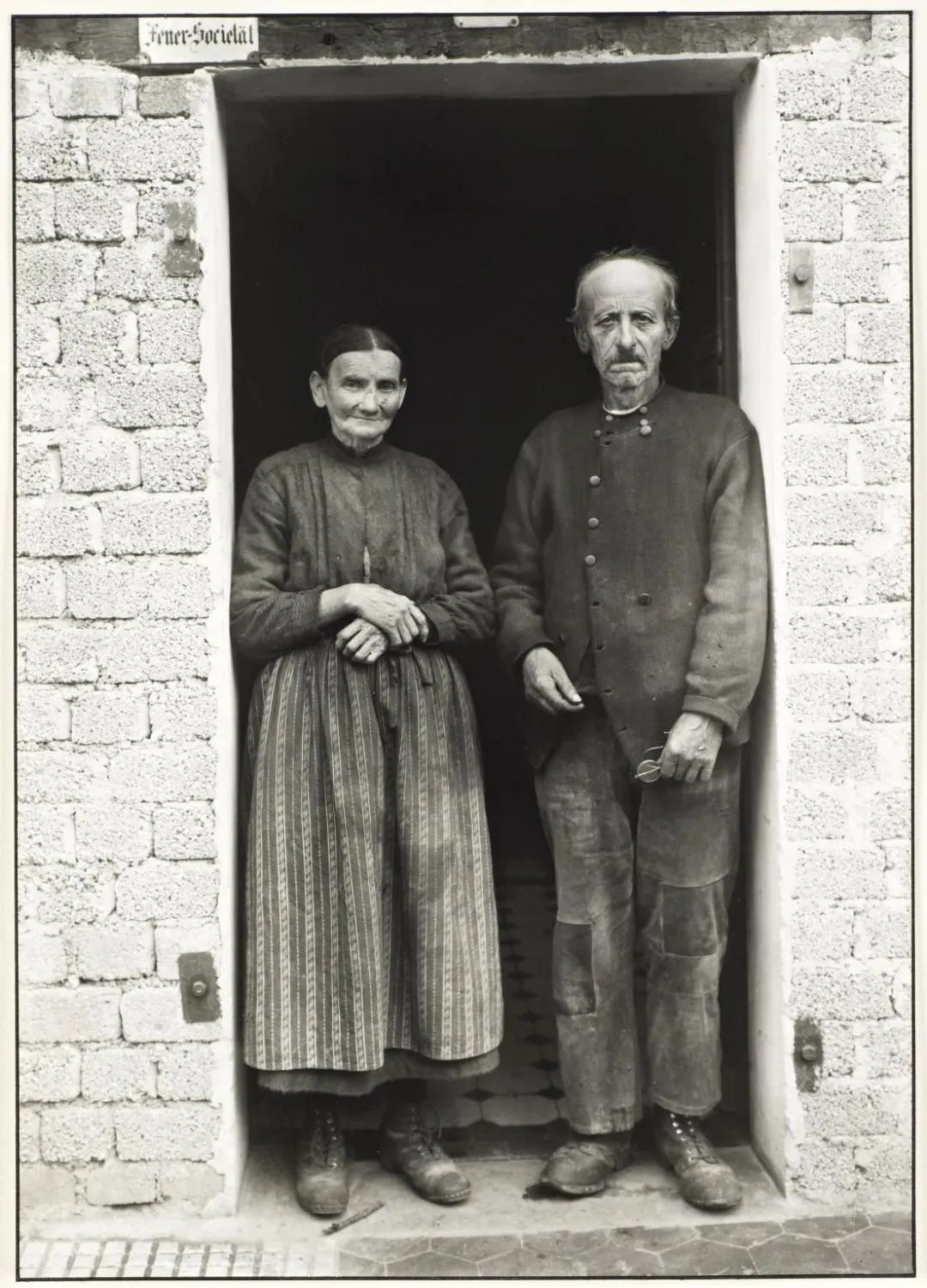

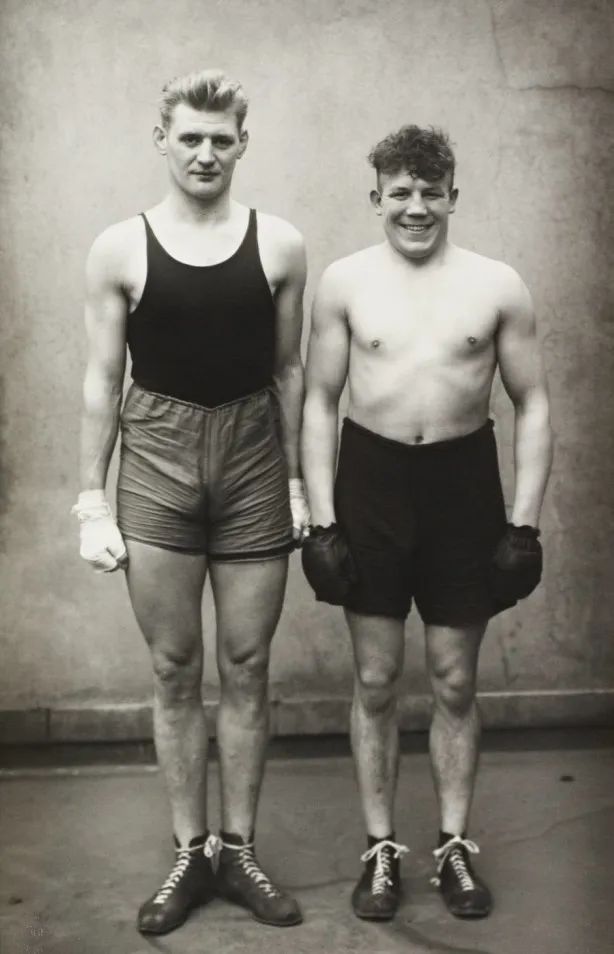

当拍摄身份证照的热潮过后,他开始了名叫《20世纪的人们》的拍摄计划,照片的主题是以各行各业工作的德国劳动人民。桑德听从了友人斯威特的劝告,不对肖像采取模糊处理,采用最简单的平光相纸,力求还原真实的细节。他以故乡周围的农民为起点,开始了自己的宏大计划。1929年,桑德的第一本摄影集《时代的脸孔》出版,包含60幅照片。按照他的构想,这套摄影集共七本,以人的职业归属分类,农民、熟练的手工艺人、女人、各类职业身份者、艺术家、城市人和社会边缘人,共600幅照片。然而这一计划最终也没有完成。《时代的脸孔》一书在1934年被纳粹党收集销毁,他家中的底片也被烧毁。剩下的底片也在1944年的轰炸与1946年的大火中化为灰烬,《二十世纪的人》这本巨著也最终流产。只有在他的专集中以小单元的形式出现。

桑德的儿子艾力克(Erich Sander)因为参加德国社会主义劳动党(Socialist Workers' Party of Germany)而被捕,在1944年死于集中营。

人物小传

我从不让一个人看起来不好,他们自己表现自己。照片就是你的镜子,就是你。 ——奥古斯特·桑德

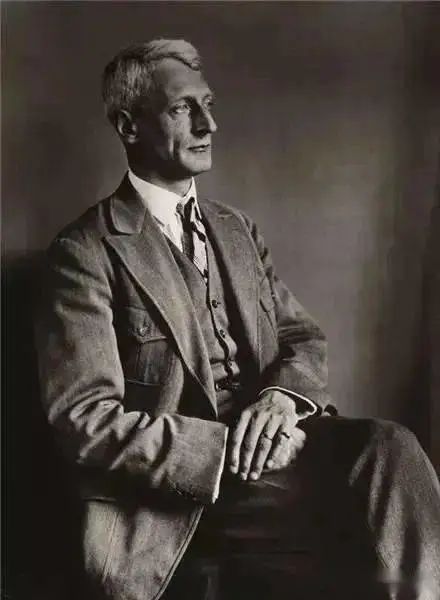

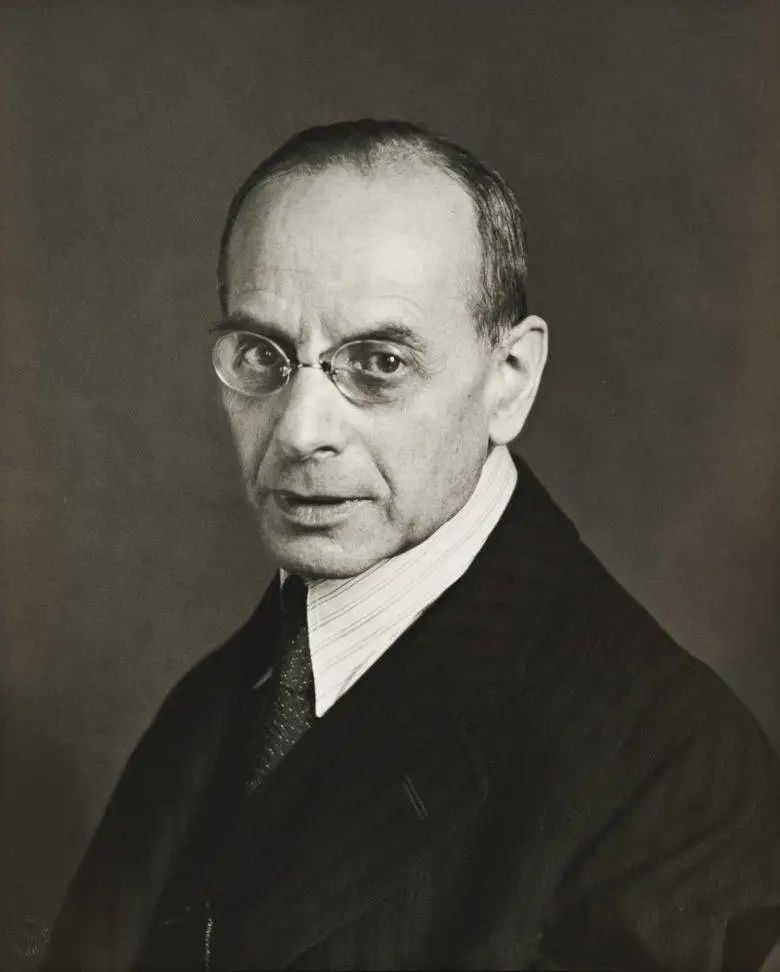

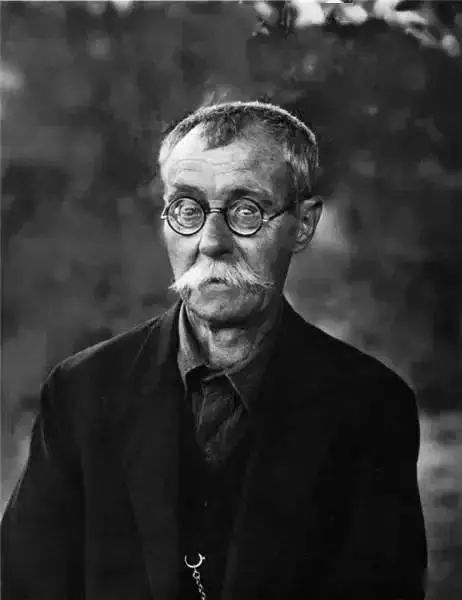

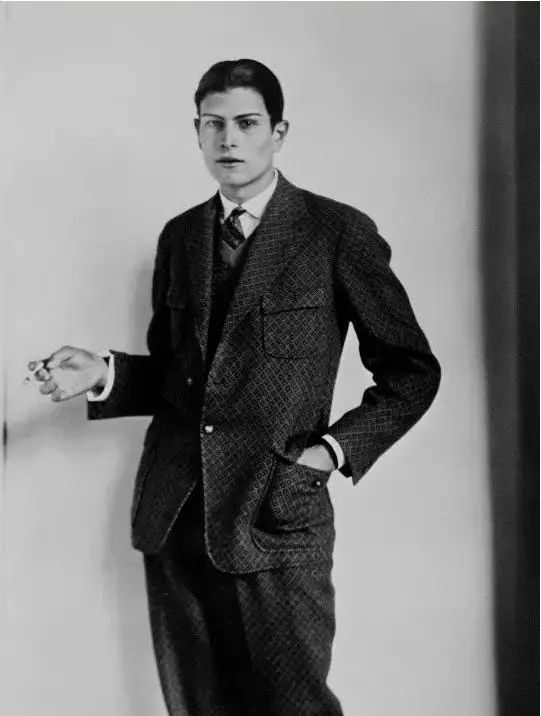

奥古斯特·桑德的梦想是建立一份“20世纪德国人”的视觉记录,他希望拍摄一系列肖像作品,按照“社会学弧形”排列,从农民开始,上升到学生、职业艺术家和政治家,再从城市劳动者开始下降直到失业者群体,从而使观看者认识到社会和文化的不同维度,以及现实生活的分层。但是在1929年以《我们时代的而孔》(Antlitz der Zeit)为题出版了唯一一卷之后,这一雄心壮志的计划就遭到了禁止,因为其展示的内容与纳粹关于阶级和种族的官方说辞相抵触,桑德被迫放弃了该计划。 1876年,桑德出生于科隆附近的一个村庄,他的家庭深受传统农村文化的影响。桑德在当地煤矿打工时偶然接触到摄影,很快就开始为当地家庭拍摄简单明了、不加修饰的肖像作品。这份经历,加上后来做建筑摄影学徒,以及在德累斯顿艺术学院接受的艺术训练,使他形成了成熟独特的风格特点。他曾在林茨开设了一家商业工作室,这一时期他的作品显示了高超的画意派摄影技巧,但正如他几年后在为自己另一间工作室写的宣传册中所说,他更喜欢“简单、自然的肖像,人物所处环境与其个性相一致”。38这一观念在“一战”结束后展开的大型项目中迅速得以实现。 桑德熟读德国古典文学作品,是个思想深刻的人,他的思想来源于两个共生的观念——外表的和谐与自然的真实。前者(在第二章讨论过)认为人的品德可以从面部特点和表情上反映出来,桑德对此进行了发挥,在塑造社会类型和典型人物时引入了环境的效果(图447)。桑德还深信,常识是可以通过对自然世界各方面(如动物、植物、大地和天空)进行认真探索和真实再现而获得的。在这一理性主义信念的层面上,他又附加了一个具有讽刺意味的观点,即德国社会的商业、职业和阶级几乎一成不变地保持着中世纪的等级结构。 20世纪20年代,桑德在科隆的朋友圈包括知识分子和艺术家,其中许多是新现实主义或新客观主义的拥护者。如果说这些艺术家的作品可能影响了桑德,那么奥托·迪克斯(Otto Dix)、埃德温·默茨(Edwin Merz)等德国艺术家的作品所呈现的简单的正面造型、清晰的轮廓、非戏剧化的用光等,则至少要拜桑德的肖像手法所赐;并且很显然,他们都坚信,视觉艺术的探究性就是要剖析现象背后的真实。 作品被禁之后,桑德的家人遭到了纳粹的迫害,他在艺术圈的许多朋友也纷纷遇害,或被流放,或被处死。桑德被迫将他的相机镜头转向风景和工业场景,面对家乡的农村风光,他试图暗示人类智慧在土地改造中的历史作用,同时,作品中对自然形态的细节特写,似乎象征着他对理性精神的不变信念。“二战”中,桑德失去了几位亲人,底片也在一场大火中焚毁,幸存下来的他发现自己的作品已经再版,而自己也被全世界的摄影者所崇拜。

《二十世纪的人》

《二十世纪的人》(man of the 20th century)被誉为现代摄影史上的经典巨著。桑德的创作理念十分严谨,他同时引领了一种非常准确的、不加修饰的摄影美学。这一潮流在将摄影作为一种艺术媒介从绘画中分离出来的过程中起到了决定性的作用,并且预示了之后观念艺术的诞生。在他六十年的艺术生涯中,桑德用不计其数的底片记录了他的同胞、德国的城市景观和自然风景等,展示了一幅壮观又细致入微的德国社会学肖像图。他拍摄到了整个时代,为时代留下了一张张面孔,成为一个特定时代的缩影。

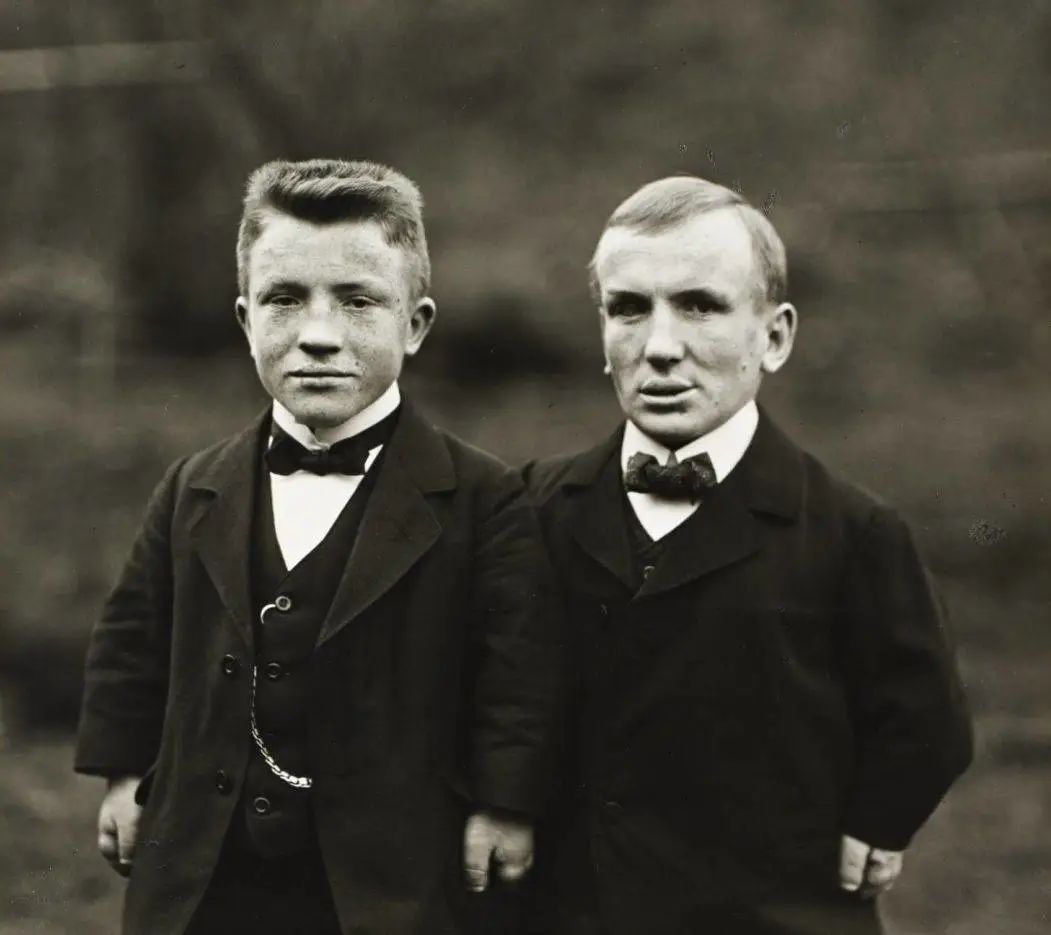

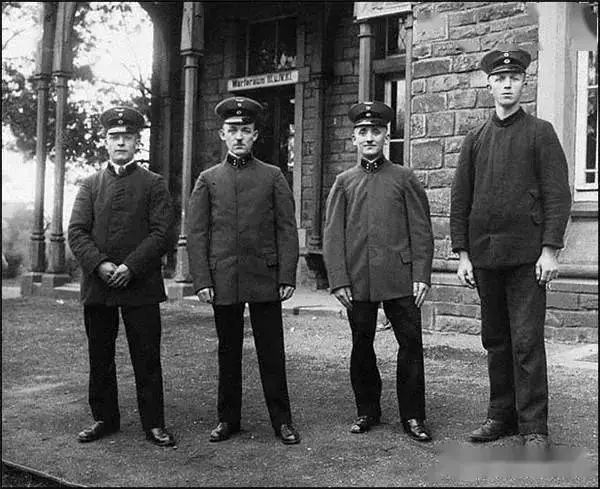

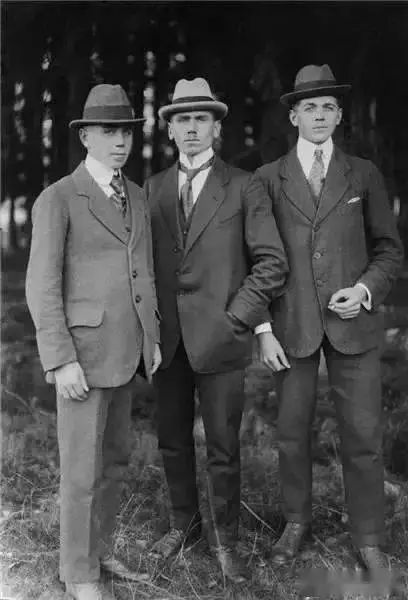

桑德为这些年轻农夫拍摄的肖像成为他巨幅社会题材摄影作品的开篇。这些佃农被束缚在这片土地上,成为农业社会的化身。这一社会形态千百年停滞不前,却也注定要走向灭亡。这些年轻人精心打扮,就像在过周末一样。他们注视着摄影师,目光充满自信,完全不见繁重的劳作带来的压力。

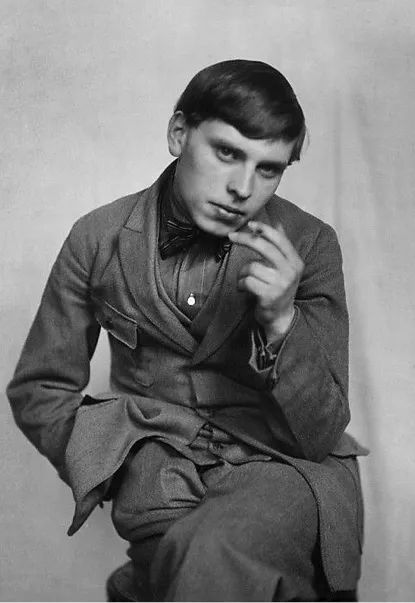

希特勒青年团成员,1941年

科隆广播电台秘书,1931年

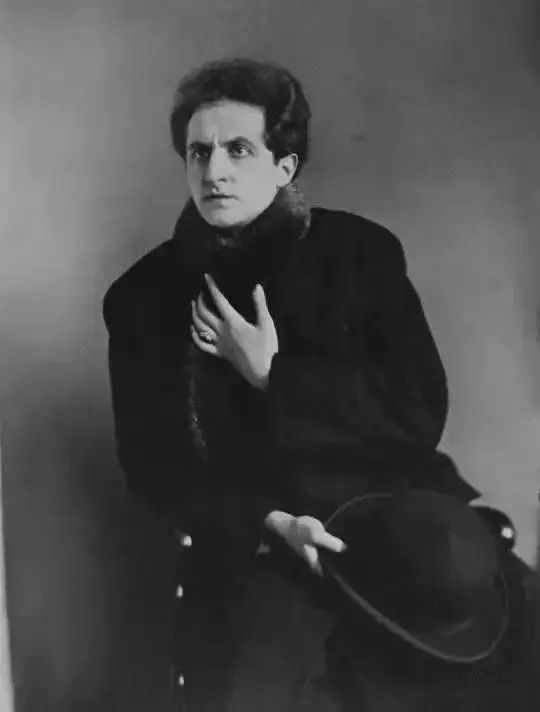

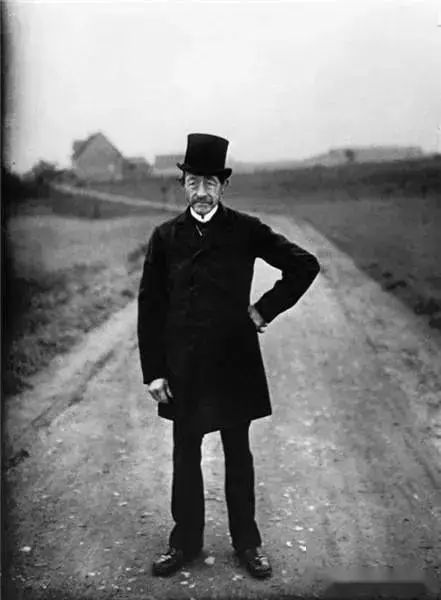

桑德尽量在不同身份,不同性格的人物当中,抓住同一血源的内涵。他在不同的脸孔、异样的眼神、差别的姿势和互异的裁切构图当中,都表现了日耳曼民族的骄傲 、倔强、严肃、不轻易放松自己的同一品性。他们都背负着同样的传统包袱,在压力下有着同样深沉的忧郁。桑德不只是为别人留下影像,同时也是为自己的同胞做最客观的见证。桑德以客观化的穷尽法则,呈现了一幅壮观的人类生活画卷,时代的脸孔,冷静的观察,动荡的社会,以及整个真实的现实世界和精神世界,最大限度地确保了被摄者自身的存在方式与存在的价值,无论被摄者怎样掩饰自己当下的身份特征,他都会通过画面细节完美的体现,自然地呈现出被摄者最为真实的一面。

正如摄影批评家约翰. 伯格对于桑德两张1914年摄于威斯特伍德的《赶赴舞会的年轻农民》和《村里的乐队》里所评论的那样:“即使同是身着西装,但却同样无法掩饰穿者的社会阶级,正是他们的体貌特征和举止动作透露了某种难以察觉的不协调,而正是这种不协调从视觉上给观者以难以言说的荒谬感”。

纳粹党,文化部部长,1938年

评论

我们可以了解,桑德把对别人的尊敬,视为自己最重要的原则——诚实。唯有如此,这些人物才会呈现出人类相同的品质,才会是整个时代的脸孔。反观国内的某些摄影工作者,经常把自己的意识形态强行加于对象当中,我们从一些照片中很明显地可以感觉到对方是多么嫌恶被摄影者任意攫夺。这样的作品,被作者自己解释成现代人在空虚生活中的愤怒表现,是强词夺理的。唯有对象真确的在表现生活压力的情景,才会使作品掌握到那种力量。摄影需要诚实的对人对己,才会成为时代生活的见证工具。 这种照片才是镜子,才是你我,才是人类族谱大相簿里的一帧帧人像。

桑德是唯一被列入改变我们生活大事的一位摄影家,他会在历史经纬中占了这么重要的份量,和他完全客观的态度有关,他在自己的同胞中找到一种原型——德国人的真正性格。任何人看到他的照片都会感受到:这就是日耳曼民族。 这位照相馆师傅不��只是拍一张张人像,而是拍了整个时代,为时代留下了脸孔。

评论家赫兹这么写到:“桑德成为威玛共和国的编年史,横夸威廉大帝的没落和希特勒的升起。那段日子的德国在矛盾的激情中沸腾,是一块梦想和梦愿,希望和堕落交替出现的土地。令人兴奋的早期政治自由气氛,慢慢地转变成极权带来的厄运。桑德平静地观看,他的相机不带热情地追寻德国人的心路历程……当我们在那失去的岁月搜寻那些脸孔时,我们惊恽地看到自己的反射。”

英国摄影史论家伊安· 杰夫里在评价桑德时说:“桑德的照片有很大的启发性——这更像一篇小说的起点,而不是一张社会学的插图。”可以说,冷静和诚实是桑德肖像艺术最为可贵的品质,也是桑德获得洞察力与灵感的主要源泉。

瓦尔特·本雅明《摄影小史》:奥古斯特·桑德(August Sander)“结集了一系列的面容,绝不亚于爱森斯坦(Sergei M.Eisenstein)或普多夫金(Vsevolod Pudovkin)聚集在电影中气势雄伟的容颜特写。桑德采取的是科学的观点:“他将整部作品分成七组,对应特定的社会阶层,打算分成约四十五集出版,每集包括十二张相片。”目前,已经出版的是一本收录了六十张相片的选集,提供了源源不绝的材料以供审视观察。“桑德从农民,即根生于土地者开始,引导观察者通览各阶层、各职业,上自文明的最高表率,下至智障者。”桑德从事这项艰巨的工作,并非以学者身份自居,也并未受到种族或社会理论的启示,而是如他的出版人所言,出自“直接的观察”。他的观点自然没有歧见,倒是具有胆识以及歌德所谓的温柔体贴:“有一种温柔体贴的经验,以内在的精神来认同客体,进而成为真正的理论�。”也难怪因此有位观察家德布林指出这部作品的科学面向并予以评论道:“有一种比较解剖学,可帮助我们认识自然,了解器官组织的历史,同样,桑德也提出了一种比较摄影:超乎细节而采取科学观点。”这部非凡的作品如果因经济因素而无法顺利出版,那实在很可悲!我们对出版者除了给予衷心的鼓励之外,也有更明确的期许。像桑德这样的作品可以在一夜之间出其不意地成为时事新闻。我们所面临的政权转移,使得增进与强化面相学观念已成为当务之急。一个人不管出身右派或左派,都必须习惯别人根据他的出身来检视他——而他自己也同样要如此看待别人。就此意义来看,桑德的作品不只是一本图像集,也是一册练习簿。

【版权归原作者所有,仅供分享】