Gilles Caron

吉勒·卡隆(Gilles Caron),1939年7月8日出生于法国塞纳河畔讷伊(Neuilly-sur-Seine)。他作为现代摄影史上极其特殊的一位摄影师,既是罗伯特·卡帕所代表的二战后传统一代的继承者,又是电视到来后当代媒体的革命者。尽管吉勒·卡隆的职业生涯短暂,却为法国新闻摄影注入了新的生命力。

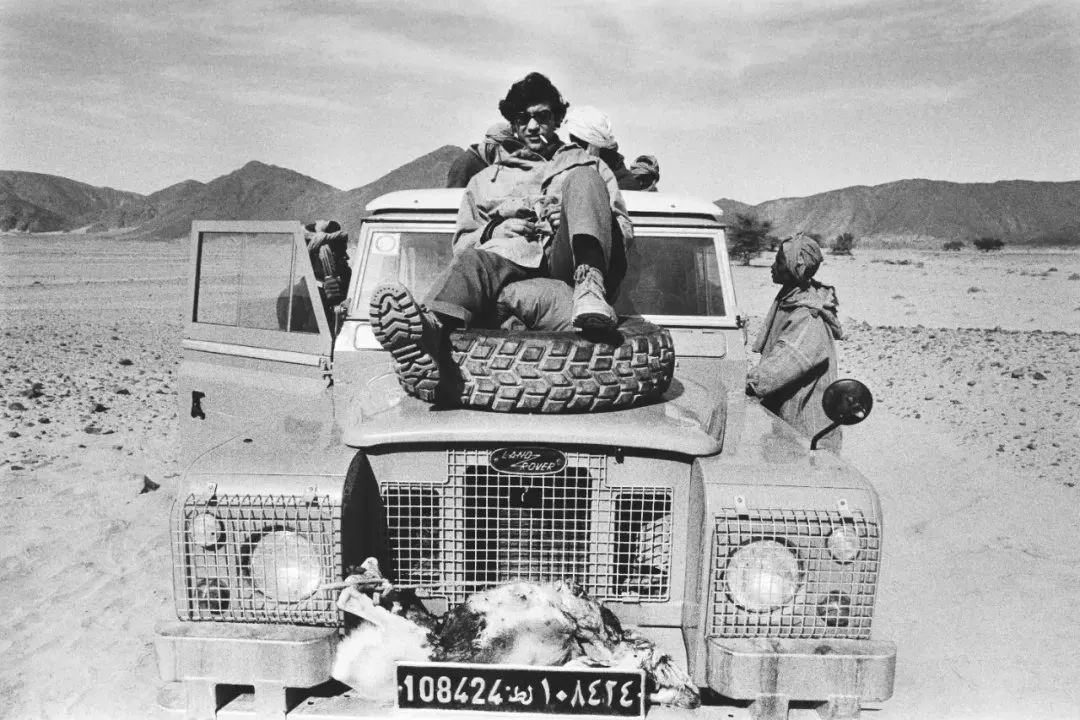

1958 年,吉勒·卡隆进入巴黎高等国际研究院(Ecole des Hautes Etudes Internationales)进修新闻专业,为期一年。1966 年,他加入了此后声名大噪的伽玛图片社(Gamma)。从此,世界各地的重要现场皆有他报道的身影:中东、越南、乍得、北爱尔兰、比夫拉……哪里有冲突,哪里就有吉勒·卡隆的摄影。五年职业生涯完成五百个摄影报道。对人类尊严的持续关注让他在短短几年内就达到了一般人终其一生也难以企及的高度。直到1970年4月5日,他在柬埔寨红色高棉控制区失踪。

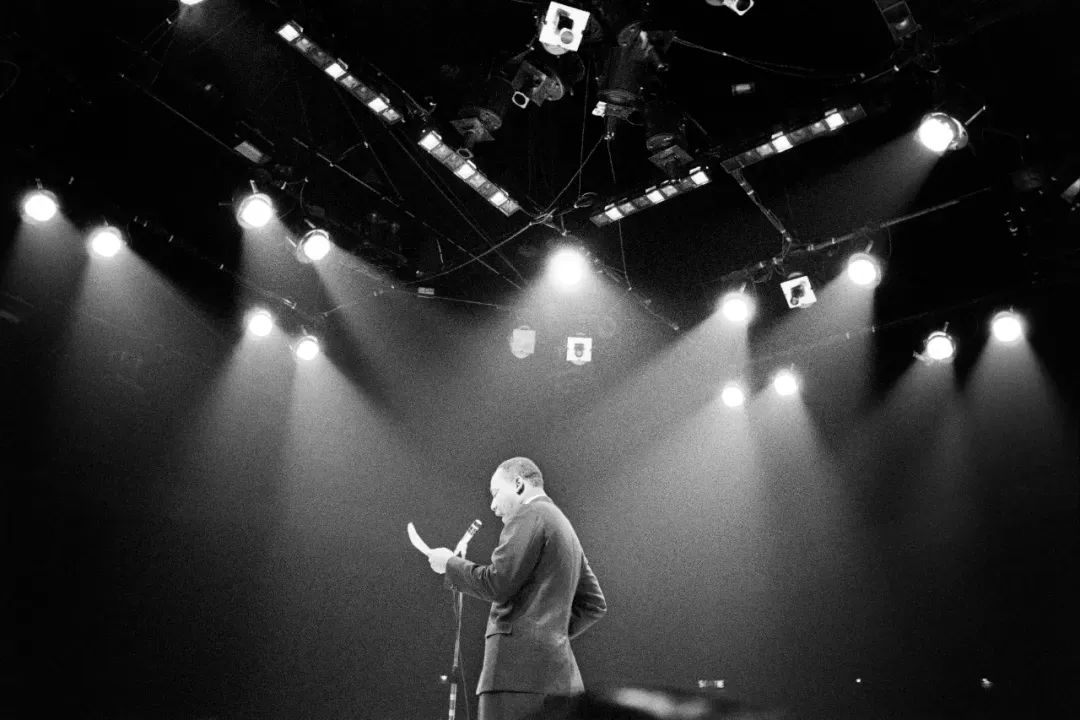

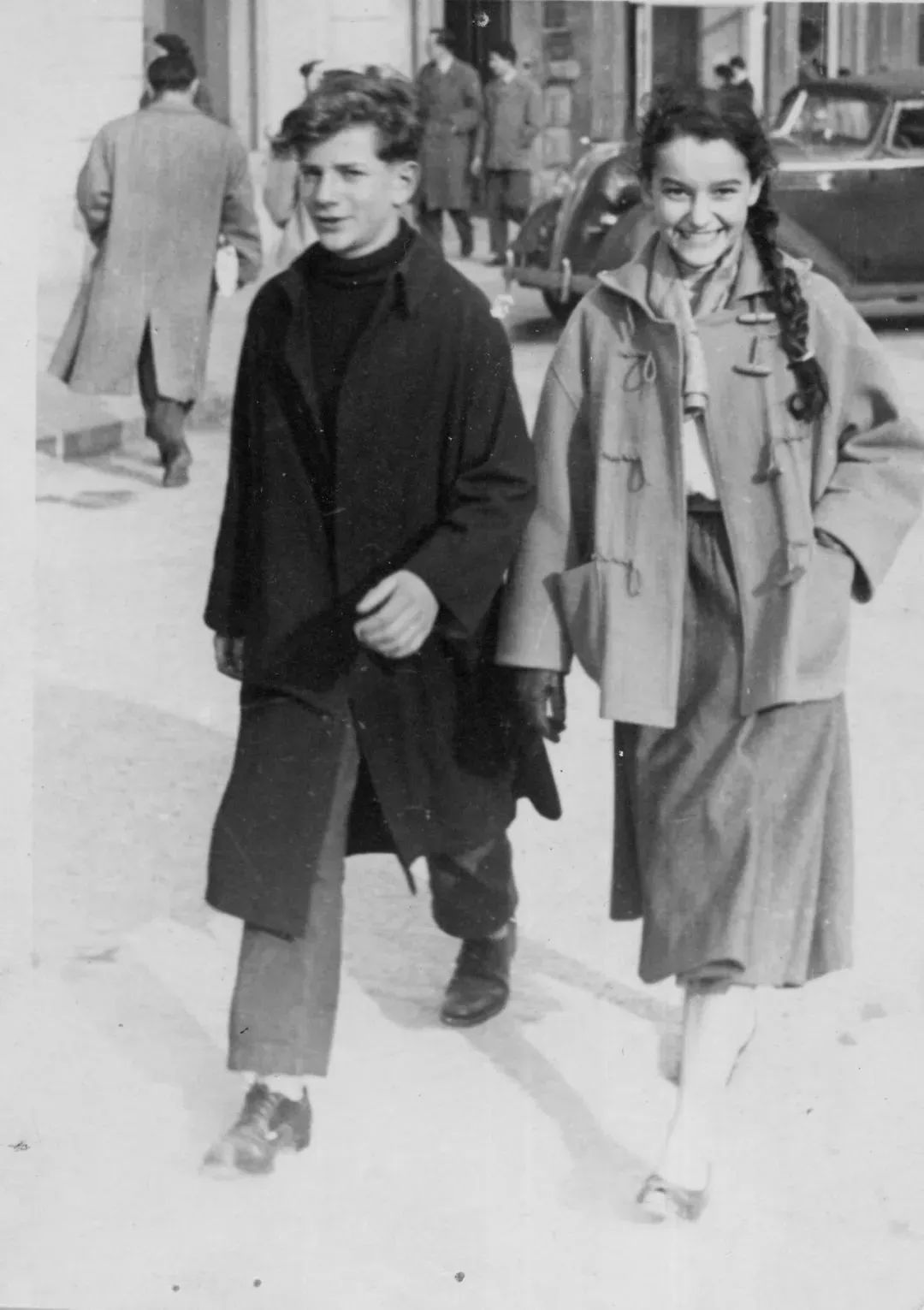

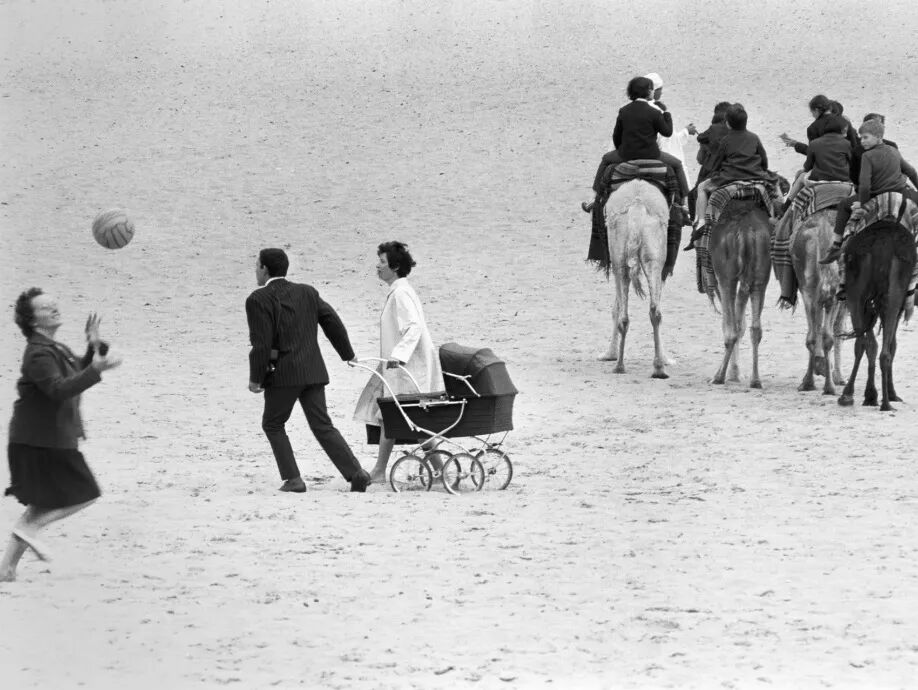

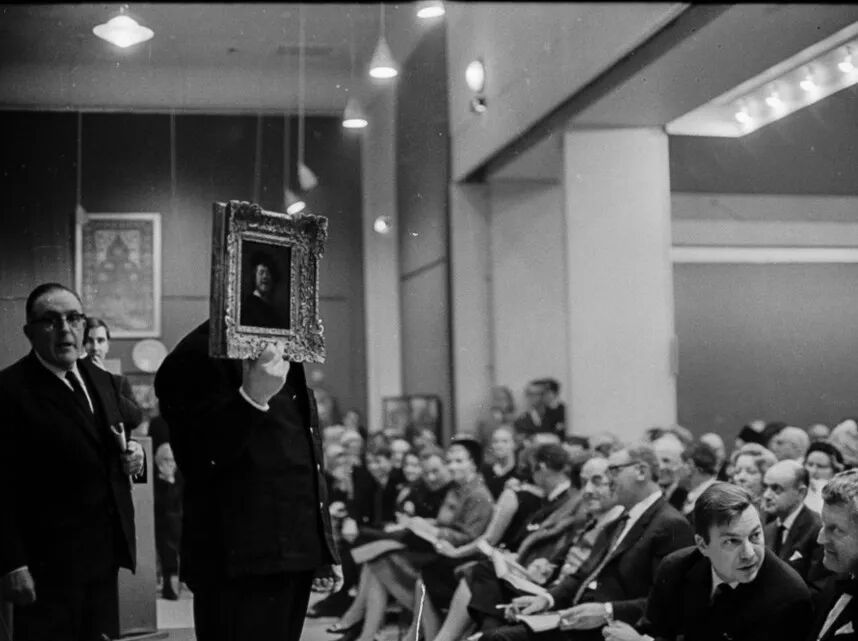

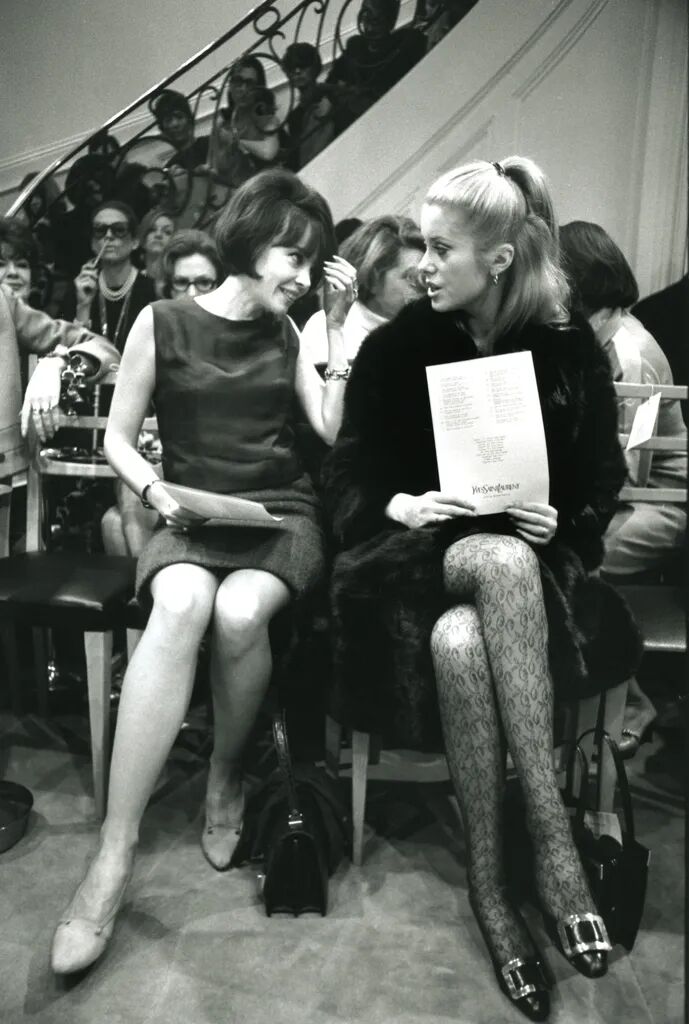

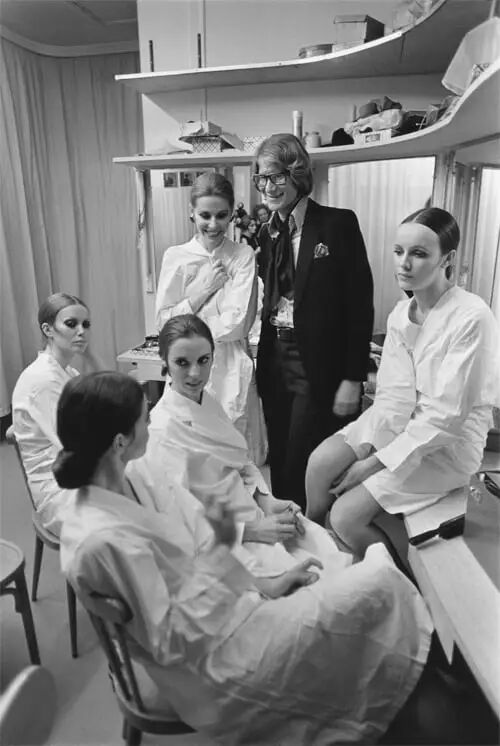

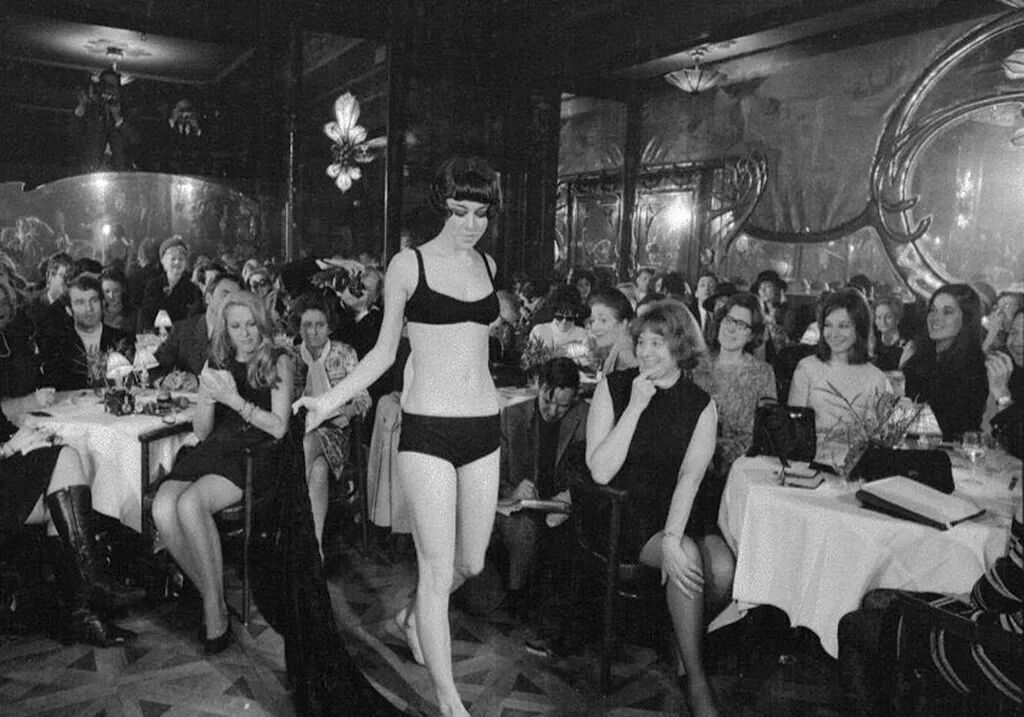

作为一名摄影记者,吉勒·卡隆无数次深入极端事件的前线。但他从未停止热爱法国“新浪潮”电影和60年代以来的音乐。 他记录戈达尔、特吕弗的电影片场,甚至担任时尚摄影师。这看似与他标志性的战地摄影格格不入,却在他的美学词汇中留下了重要的印记。在冲突事件抑或是艺术现场,他所关注和表现的始终是“人”。【参考】

吉勒·卡隆

Gilles Caron

1939-1970

代表作品

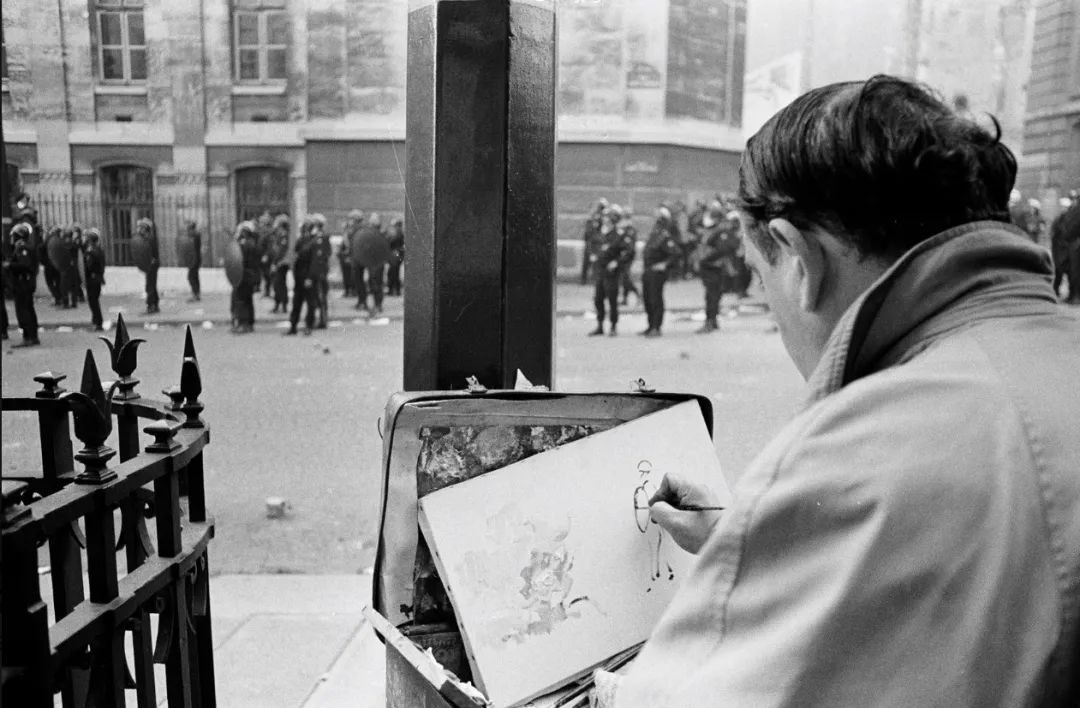

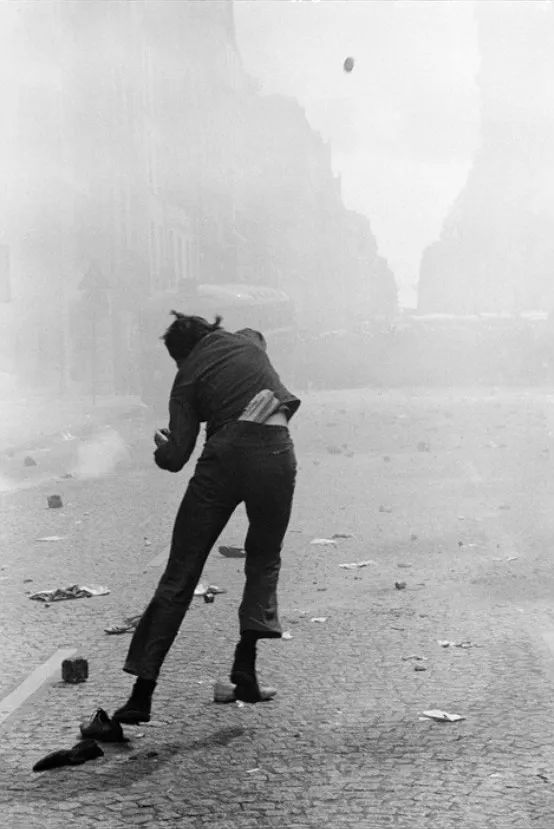

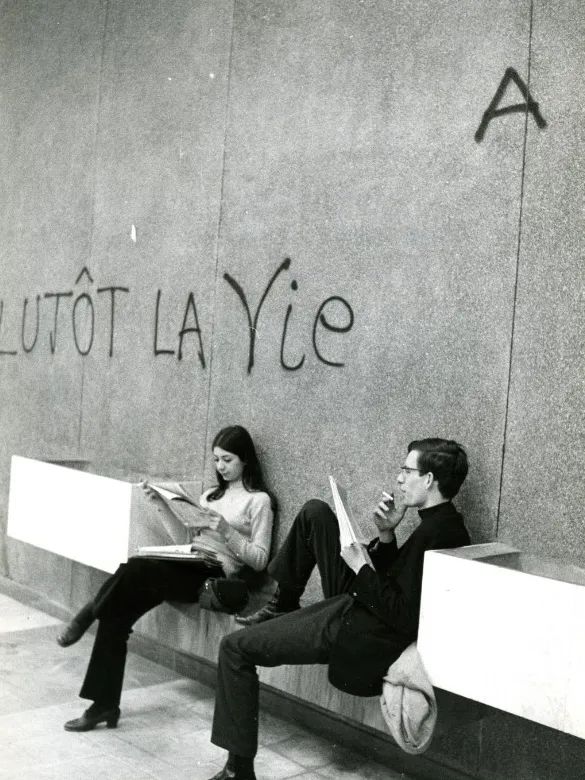

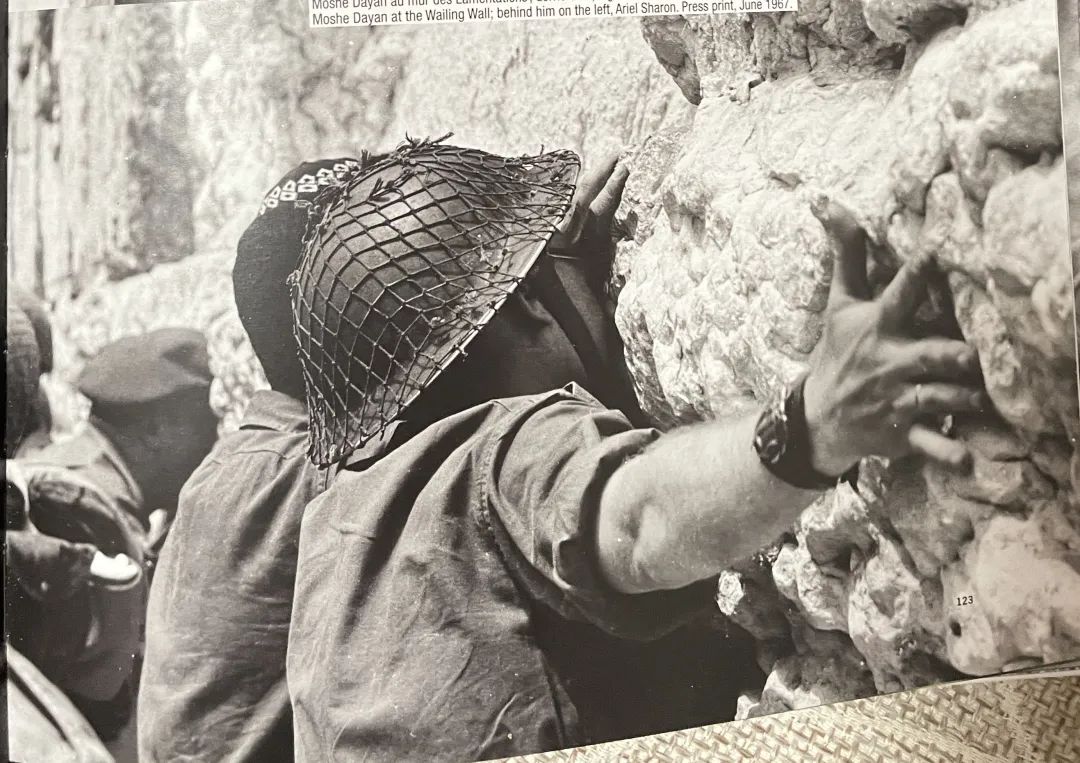

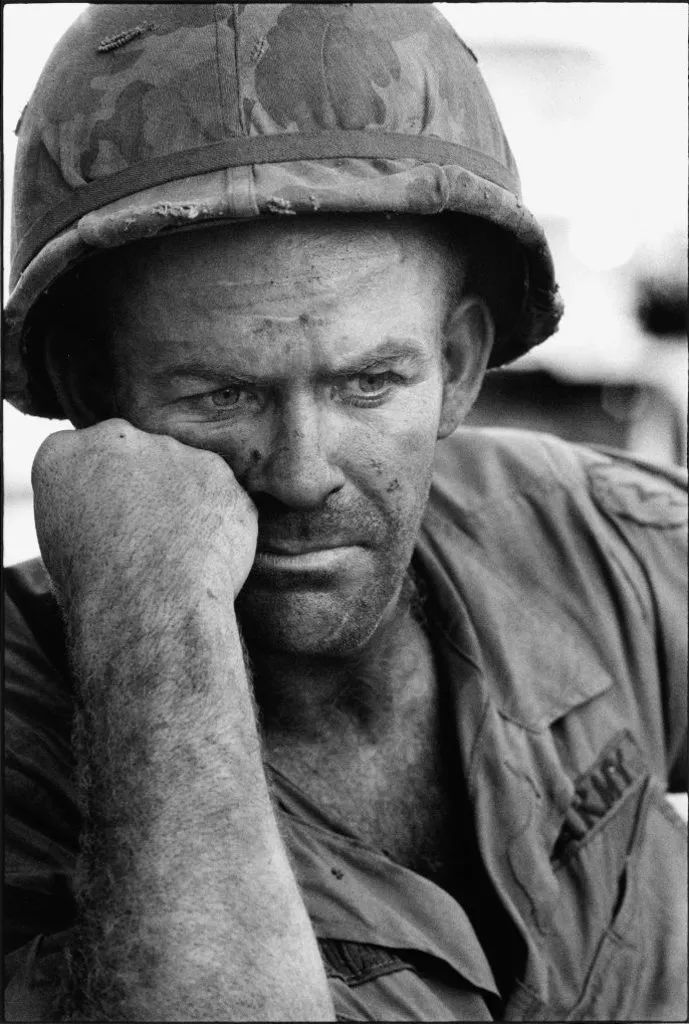

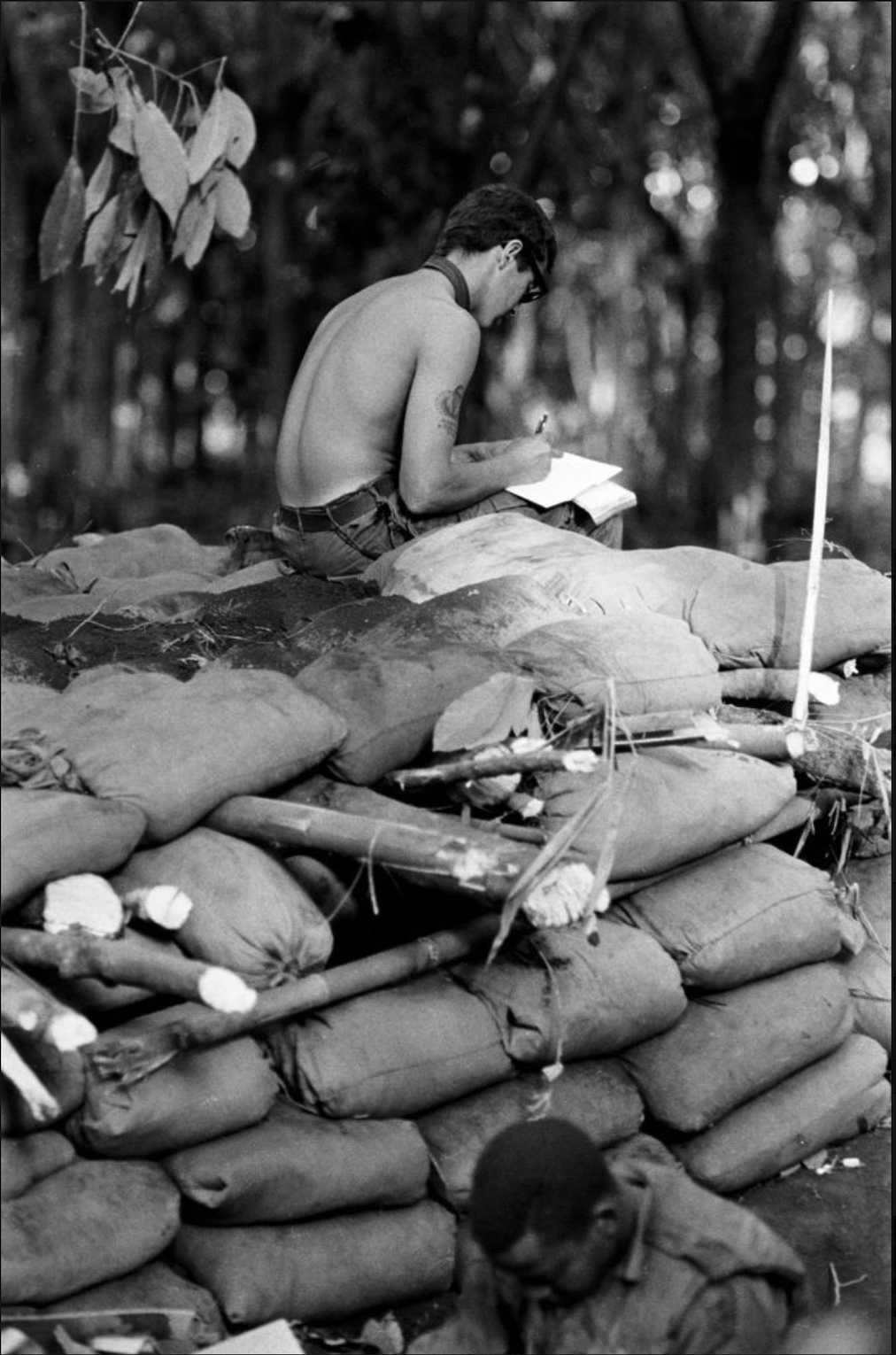

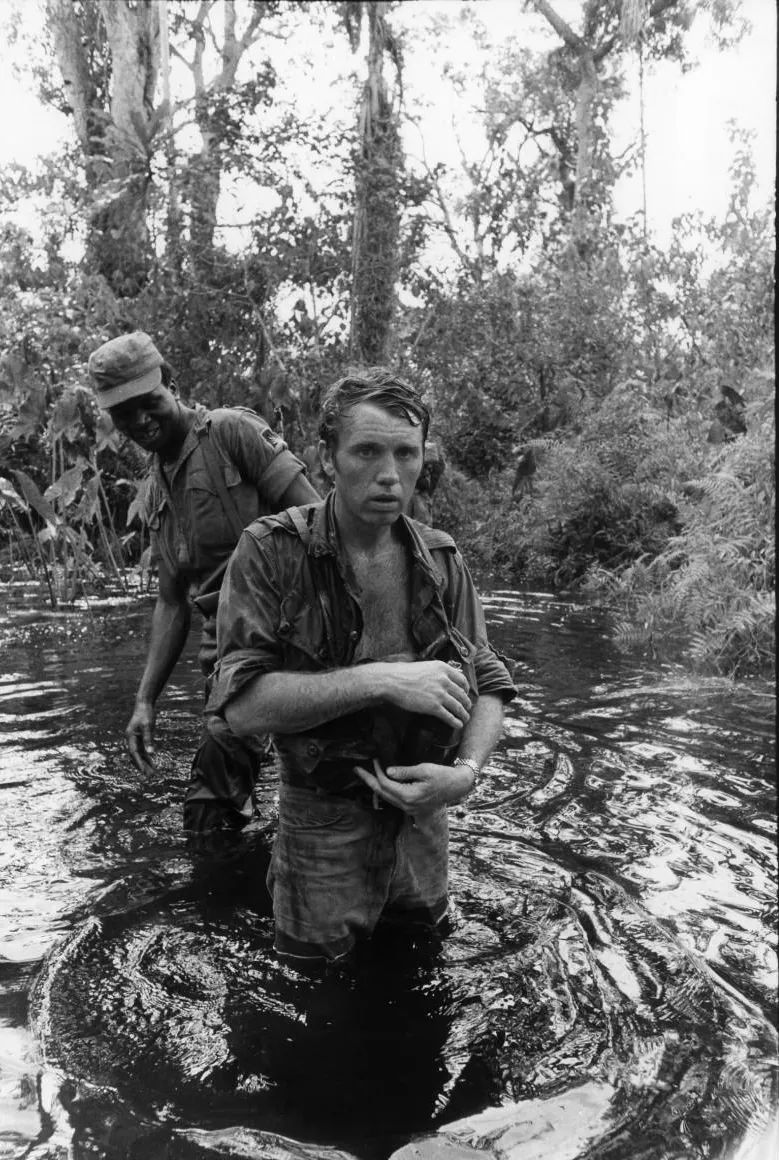

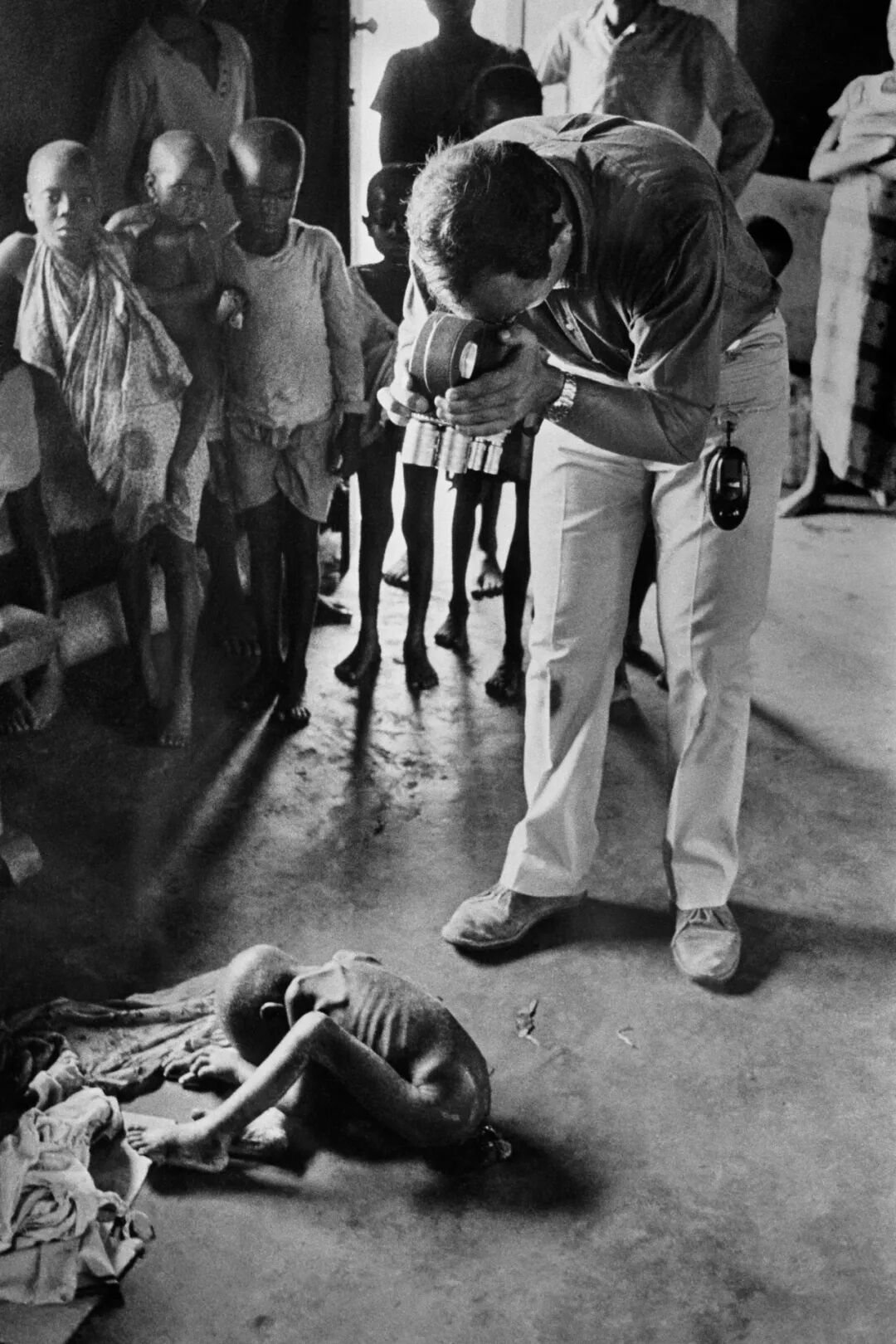

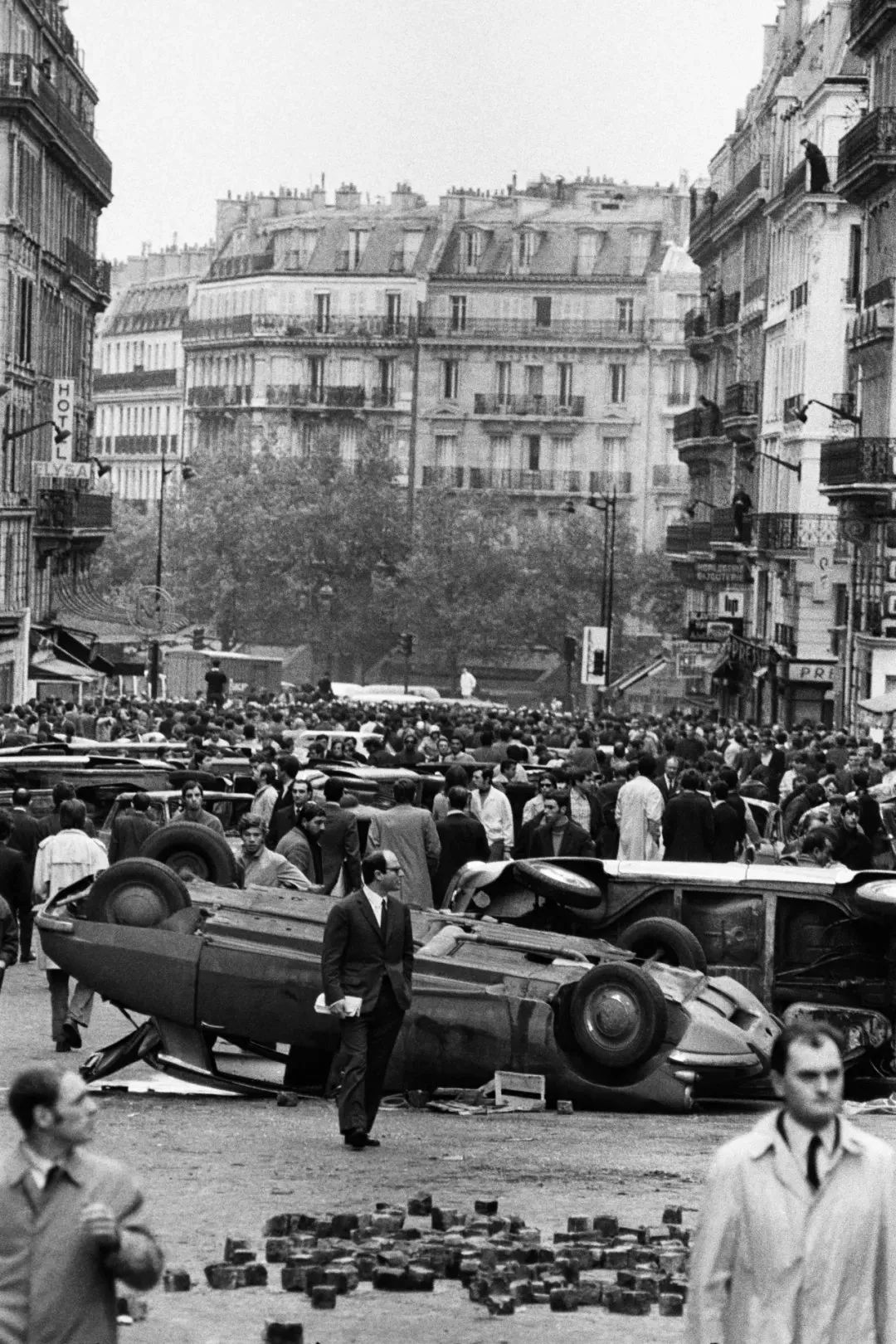

1965至1970年,吉勒·卡隆以镜头定格社会日常,聚焦演艺名流,捕捉政治动态,更充满勇气地奔赴世界的各个角落,报道冲突甚至战乱:以色列六日战争、越南战争、法国五月运动、北爱尔兰骚乱、非洲比夫拉战乱……短短五年的职业生涯,吉勒·卡隆留下十余万张照片、数千个胶卷,许多影像成为历史重大事件的视觉标志。

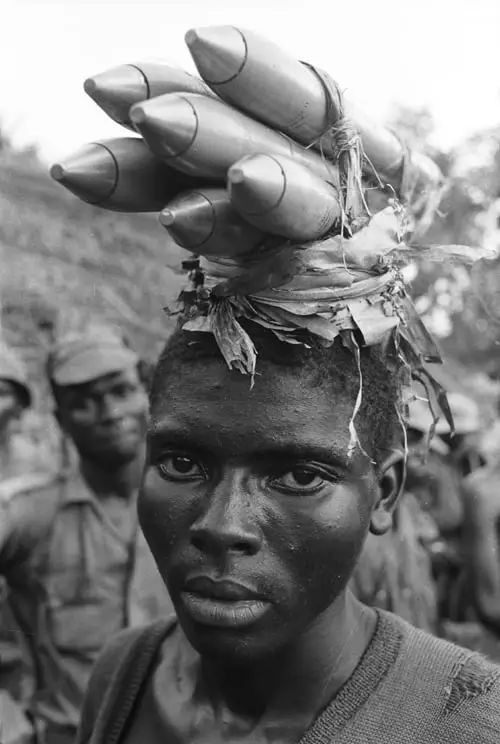

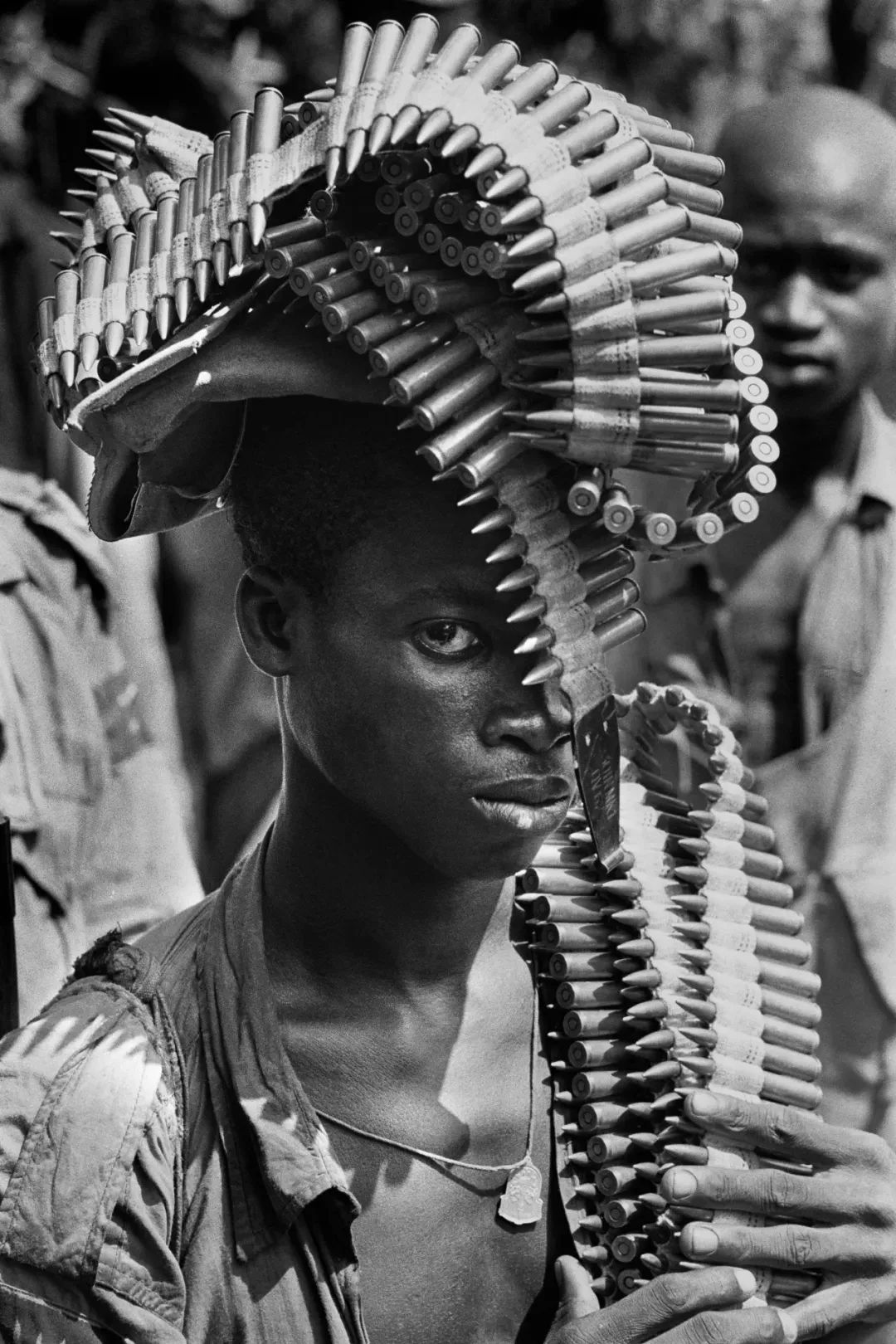

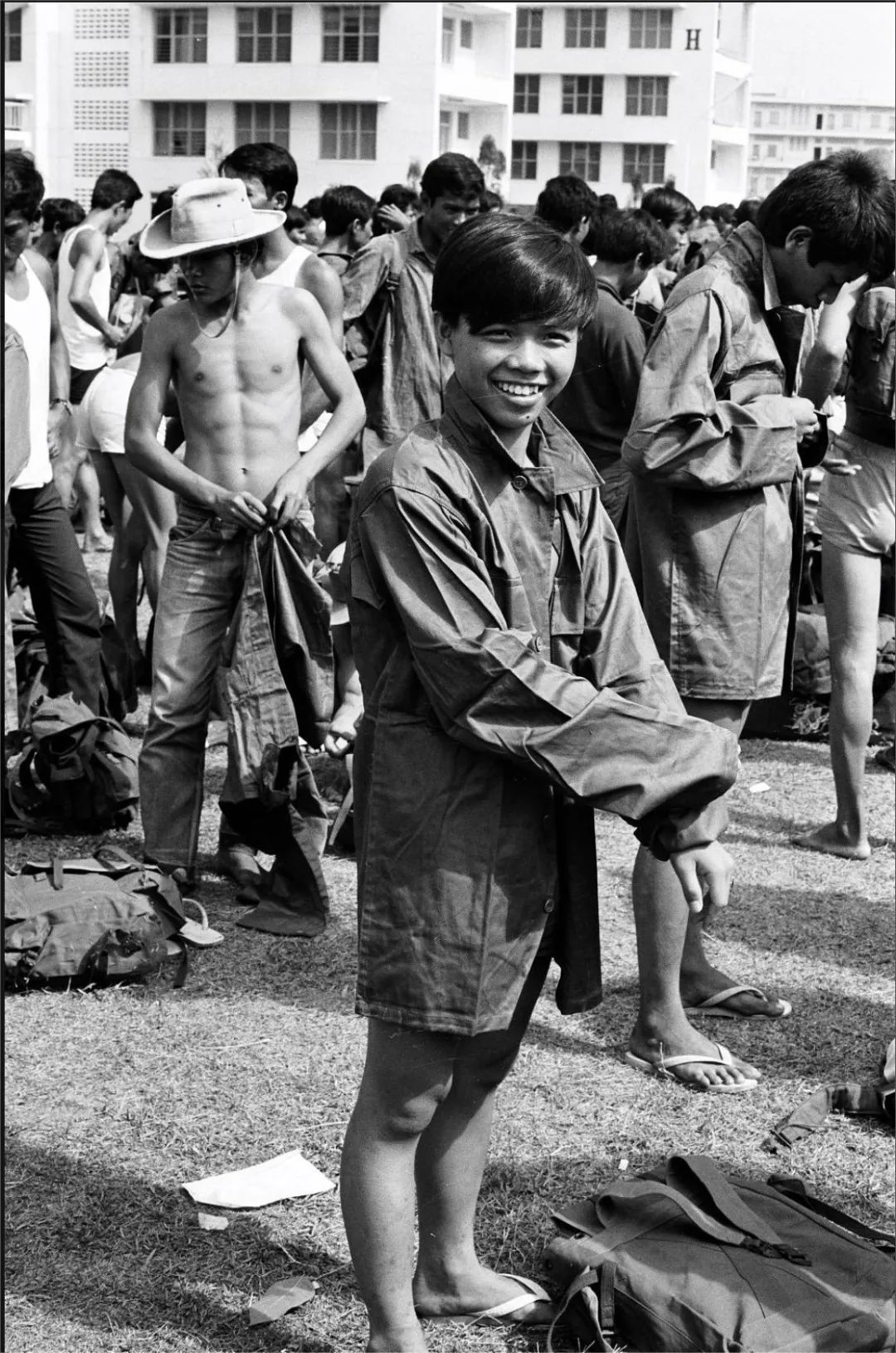

柬埔寨新兵,1970年4月。这是吉勒·卡隆在失踪之前寄给伽玛图片社的最后10卷胶卷中的一张 ↓

观点

不能说摄影师卷入了正在发生的事情,但总有那么一刻,他们在某种意义上会引发一些事情,引发相关的人员的激动情绪。例如,当雷蒙·德巴东(Raymond Depardon)在布拉格被捕时,什么也没发生。警察在瓦茨拉夫广场(Wenceslas Square)阻止人们向雕像献花圈。在庞大的人群中,有许多便衣警察,你真的不得不把相机藏起来,只能偷偷摸摸地��拍照。德巴东朝雕像走去,但拍摄角度并未改善,于是他又走近了一些。他立即被逮捕,人们开始喊叫;这成了一个借口,一个导火索。两分钟后,催泪弹倾泻而下,警察清空了广场。从这个意义上说,摄影师可以引发一场事件,但并非真的有意为之。人们一开始害怕被拍,因为他们害怕在杂志上被认出来,但媒体的在场让他们变得更加正当。

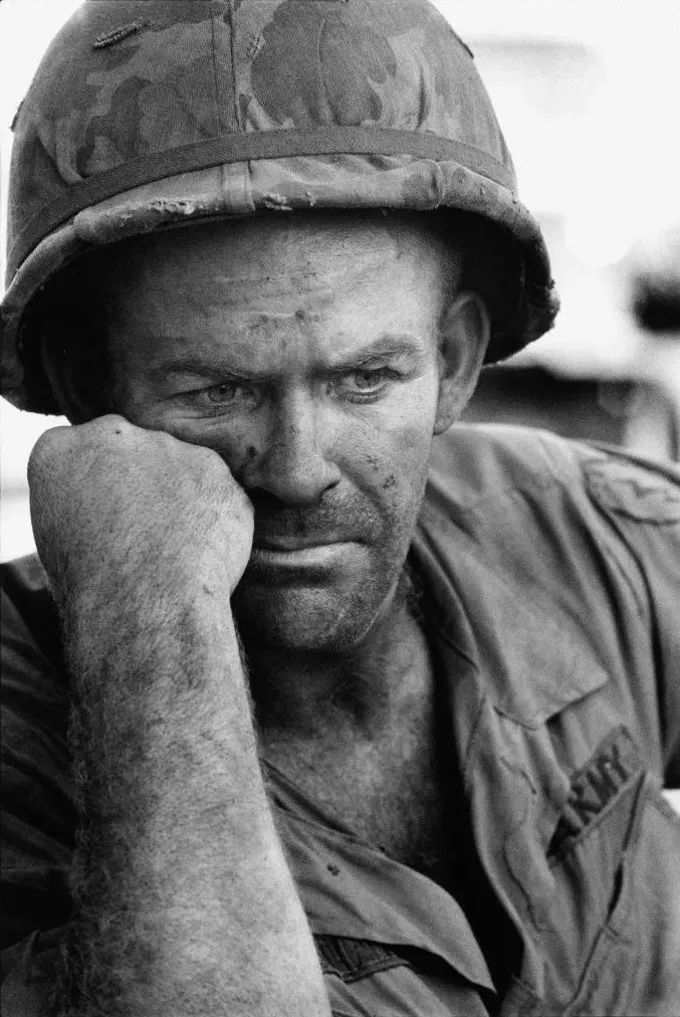

**在内心深处,我常常站在拍摄对象的一边。**比如在爱尔兰,虽然我完全中立,但同时,我也被天主教示威者的能量和动力所吸引。当警察冲锋时,你总得逃跑,这很丢人——即使对摄影师来说也是如此。而在爱尔兰,示威者重新集结,向警察发起反击。这是我从未见过的。这并不是说我反对警察,然而这出乎意料,也很有趣。真正的同理心大多针对个人:当你发现身边有一个被砸伤了膝盖的警察,他和你抱怨他受够了这一切,这时候你会情不自禁地同情他。他在你眼中不再是一名警察,而是一个人。同样地,如果在你身边的是冲突另一方的受害者,你也会产生同情心。**如何决定谁对谁错呢?新闻摄影无需站队。我从未将我置于哪一方。当我拍照时,我总是很自私。**事情一向发生得很快。例如,在贝尔法斯特,有一段时间波澜不惊,但气氛紧张得令人难以置信。夜里有人被杀,但局面一度平静如水。当时有巨大的路障将天主教和新教社区隔开。军队还没有进来,新教徒那边只有特别警察(B-Specials)。突然一声枪响,在离我一米半的地方,一个人头部中弹;他的双手仍插在口袋里。现场一片慌乱:他被抬上一辆卡车,周围的人都在尖叫。**但在这种情况下,你的反应就像一个摄影师。你会一直拍到最后一刻。只有在那之后,你才会像人一样做出��反应,你会动摇或偏袒任何一方,但在拍照的时候,你来不及思考。**当你在越南被迫击炮轰击时,你不会去考虑是非对错,是美国人还是越共(Vietcong)。

我不能说自己热爱冒险,但可以肯定的是,这比给女明星拍照更刺激,无论她们多么漂亮。我这样做并不完全是出于冒险精神,也不仅仅是为了去前线——如果相机里没有胶片,我根本不会感兴趣。

不要以为顶级摄影师就不需要拍摄报道鸡毛蒜皮的小事。如果一个摄影师擅长拍摄鸡尾酒会,那么他在越南战场也会很出色。摄影始终是摄影,摄影师的水平并不取决于主题。

评论

人们很容易将吉勒·卡隆的名字与罗伯特·卡帕联系在一起,两位战地摄影师在印度支那半岛上以悲剧性的结局成为传奇人物。这位伽玛年轻摄影师与他的神秘的马格南前辈有着同样的座右铭:如果一张照片不好,那是因为摄影师没有靠得足够近。像卡帕一样,卡隆深入他报道的事件核心:他在街头,在示威者中间,在士兵与警察面前,与受害者一起。他总是在那里。

然而,与亨利·卡地埃-布列松的关系似乎同样明显。“我看着他工作,他像我们所有人一样不断地按快门。但是,令人惊叹的是,这个家伙的热情。我不知道他多大年纪......在1968年五月事件期间,我看到他在夏雷蒂(Charlety),他四处奔跑..." 吉勒·卡隆和让-克洛德·高特朗这样评论这位年龄比他年轻的仰慕者大三十岁的著名摄影师。在他们的拍摄方式上,他们与亨利·卡地埃-布列松存在着真正的关联,通常以肉眼的视角进行拍摄,使用中焦距,没有透视失真。他们灵活敏捷,低调甚至透明,融入人群中或者在不断运动中,他们用颤抖的手指操作。眼睛敏锐而锐利。他以小而精确的方式反应,带着对永恒的敏锐感,充满了这些短暂的一瞬间。

然而,与亨利·卡地埃-布列松相比,相似之处就到此为止了。超过半个世纪的摄影历史在我们眼前展开。而对于吉勒·卡隆来说,仅仅是三年的摄影经历以闪电般紧凑的序列呈现。通过一位首先肯定自己为见证者的记者的眼光。既非冒险家,也非猎人。

这本著作中呈现的图像是在1967年6月至1970年2月之间拍摄的。卡隆无疑拥有一种在关键时刻同时具备的多重能力,既有对决定性时刻的本能感知,又具备将事件与历史紧密联系起来的直觉。一切都以第一人称和现在时态叙述:他所看到的,他所经历的,毫无人为的修饰或夸张;真正的新闻,就是裸露的现实。他的图像即时又清晰,如今看来仿佛昨天拍摄的。凝固的动作和姿态,镜头前后的艺术,以及用戏剧性的姿态记录下来的动态场景,带有马尔索的那种简洁而丰富的隐喻之美。正面或背后,近地面或俯视,人物和人群呼吸或喘息。他们是活着的。举起的拳头和投掷的石头,疯狂奔跑和战士的呐喊,受害者令人心碎的恐惧和呻吟,一切都在震动、在运动。即使死者刚刚离世,他们的血也还是温热的。

真实摄影师:既不是窥探者,也不是道德家,卡隆回避了虚伪和夸张。他像尤金·史密斯一样,拥有对人类尊严的敏感,像唐·麦卡林一样对不公正感到愤怒,还有像爱德华·布巴这样的精致优雅——他崇拜的“日常记录”。卡隆的摄影作品中融合了所有这些元素。

他对色彩的兴趣源于对绘画的真实关注。除了1968年五月事件和乍得,他��的所有主题不都被他以彩色幻灯片的形式再现了吗?不幸的是,很少有痕迹留存下来:他的幻灯片大多被他的机构散布到世界各地,其中大部分已经遗失了,或许永远无法找回,或者在当时发布这些照片的报纸档案中沉睡。对他而言,颜色首先是光和一种为他抓拍的图像增添真实感的方式。

因此,吉勒·卡隆留给我们的首先是一部未完成的黑白交响曲:一部风格如此年轻、自由而急切的重要作品。这是一个非常当代的视觉,既个人又投入,描绘了我们即将结束的时代的一个关键片段。这个视觉保持着它的强烈颤动。

罗伯特·普雷基,1998年1月

【版权归原作者所有,仅供分享】