亨利·卡蒂埃·布列松

Henri Cartier Bresson

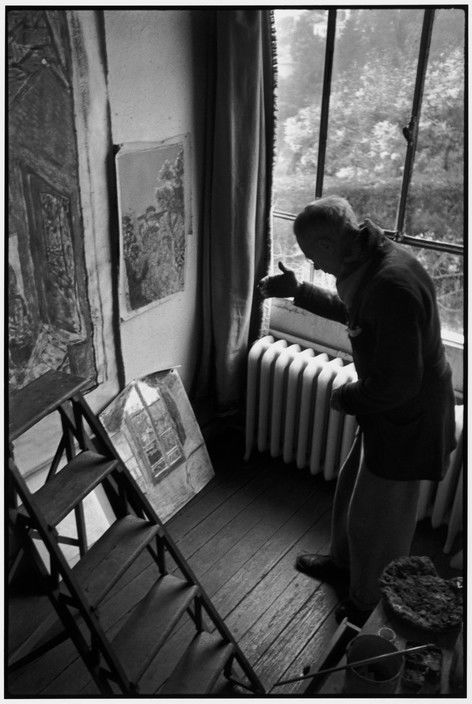

亨利·卡蒂埃·布列松(1908年-2004年8月3日),法国摄影师。1908年生于法国塞纳-马恩省。他儿童时代即酷爱美术,曾师从画家戈登奈和安德烈·洛特。他的“决定性瞬间”理论堪称影响了全球的媒体和影像,他创建的马格南图片社(Magnum)是世界上影响力最大和时间最长的摄影机构,被誉为当代世界摄影十杰之一的抓拍摄影大师。

《坦噶尼喀湖的三个男孩》——马丁·芒卡西(Martin Munkácsi),驱使布勒松走上摄影之路的作品

在很长一段时间,国际摄影界,布列松的姓名缩写为HCB,几乎成为摄影高级艺术形态的代名词,“从ABC进去,从HCB出来”,显示了布列松在摄影界的地位。18岁时,他进入安德烈·洛特(Andre Lhote)的绘画学院学习,在那里布列松迷恋上了黄金分割、构图秩序,他自嘲“染上了几何学病毒”。当时他与超现实主义艺术家交往密切,并从超现实主义中领悟到了直觉、叛逆、偶然导致的巧合以及意义。

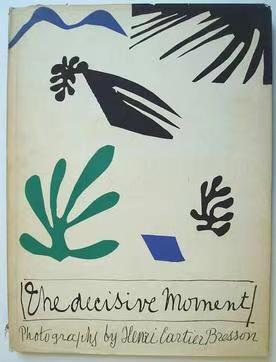

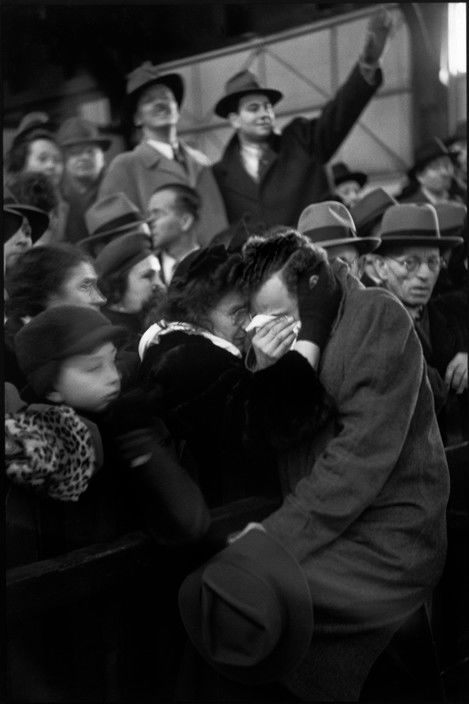

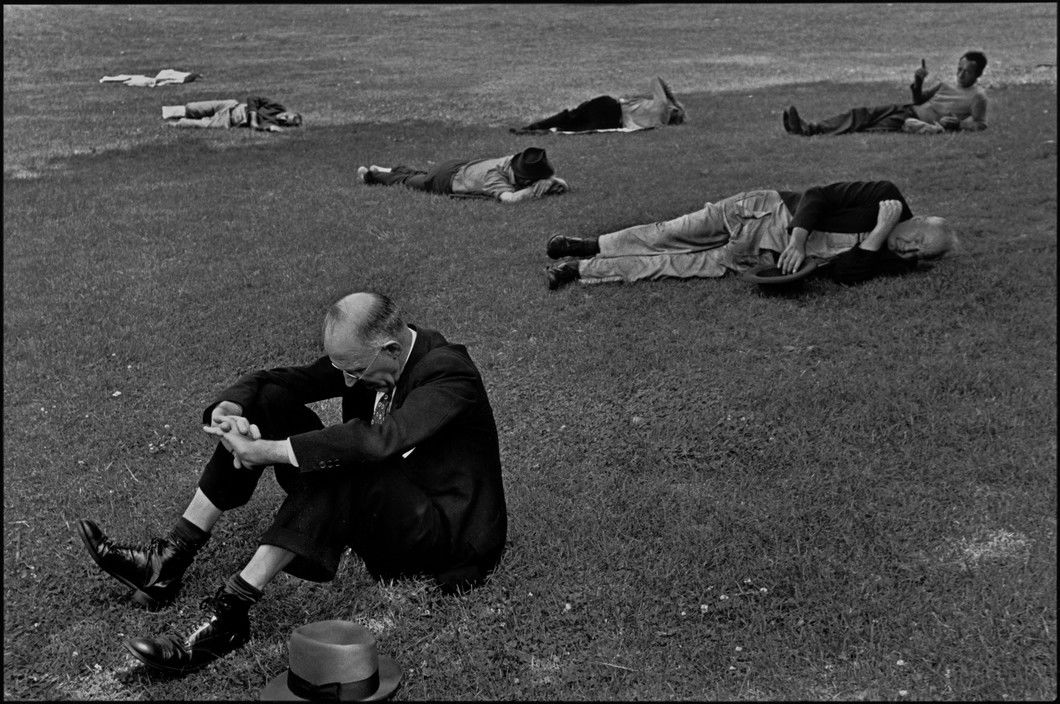

1952年,布列松出版了他一生中最重要的摄影集——《决定性瞬间》(法语:Images à la sauvette/英语:The Decisive Moment)。据说“决定性瞬间”一词源自17世纪法国德雷兹红衣大主教的话:“世间万物无一不具有其决定性瞬间”。布列松说:”摄影就是在不足一秒的瞬间内,同步识别一个事件的意义所在以及表达这一事件所需形态的精确组合。“

在《决定性瞬间》一书中,布列松指出了掌握决定性瞬间的方法:“我们预知运动有可能呈现的方式,在这种运动的过程中存在某一个瞬间,在这个瞬间,各种元素达到了平衡。摄影就是抓住这一瞬间,牢牢的抓住他的平衡。”

1952 US edition of Cartier-Bresson's 1952 book The Decisive Moment (Images à la sauvette)

组建玛格南

1947年春,布勒松和罗伯特·卡帕、大卫·西蒙、乔治·罗杰共同组建了玛格南图片社。按照卡帕的构想,图片社是一个由他的成员共同构建的一个合作型组织。

“决定性瞬间”理论的影响

《决定性瞬间》出版后,这本书几乎成为纪实摄影的圣经。法语版“Images à la Sauvette”,大意为“偷偷摸摸地,慌忙情况下的照片”,名称由布勒松本人所敬仰的希腊裔法国出版家Tériade所取。英文名“决定性瞬间”则��由Simon & Schuster出版社的迪克·西蒙(Dick Simon)所取。“摄影与绘画不同,”布勒松在1957年接受《华盛顿邮报》采访时说, “拍摄的那一秒是个充满创造力的瞬间,你所构建和表达的是生活本身所提供给你的,并且你必须凭直觉判断何时按下快门。按下快门的那一瞬,便是摄影师所创作的,哦......是的,就是那一瞬!一旦你错过,它将不复存在 。”

“决定性瞬间”是一种时间性的艺术媒介,是对“时间的切割”而形成的时间切片,相当于一块“时间的化石”,让摄影成为有别于其他任何艺术形态的独特气质。

由于135小型相机底片放大之后颗粒感明显,清晰度下降,但摄影界和旁观者却接受了这种品质上的粗糙,认为“瞬间”包含着独特的审美气质。有些摄影师为了让135相机提升清晰度,采用感光度较高的相纸,放大之后反差明显。这种强烈的刺激审美趣味导致了20世纪50年代以后威廉·克莱因、森山大道(Daido Moriyama)式的风格出现。

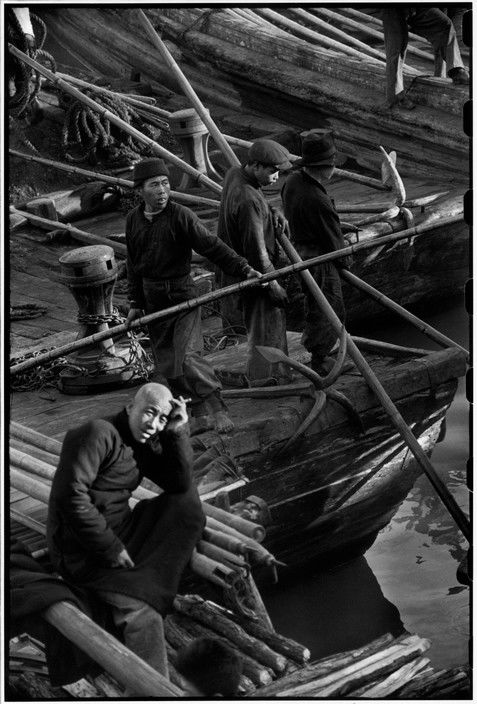

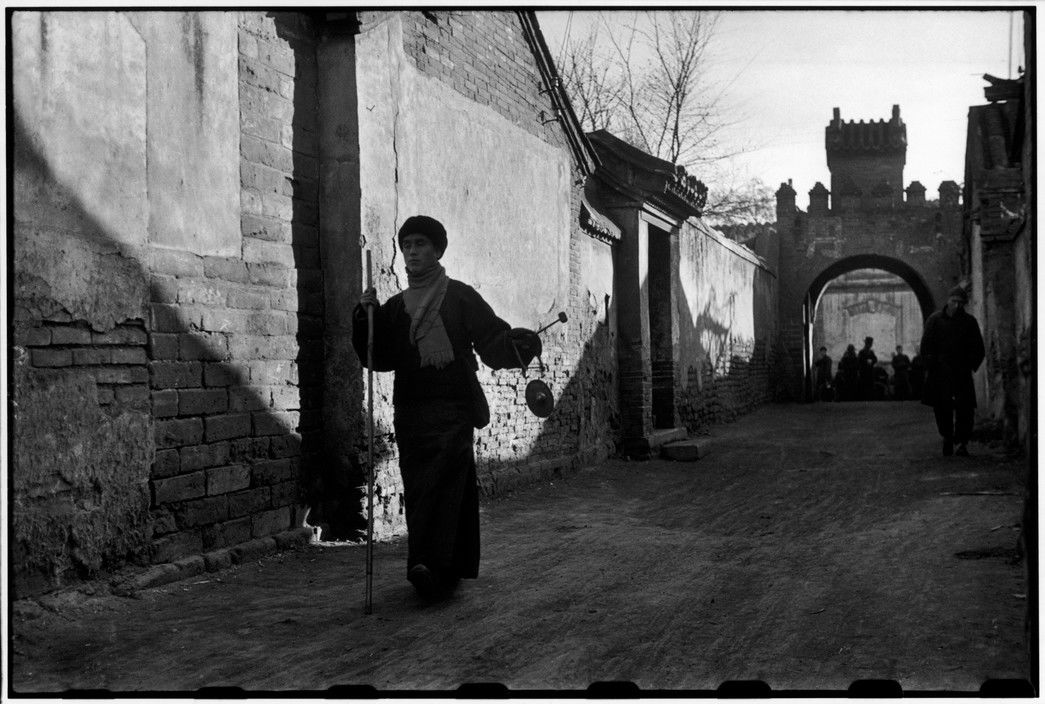

布列松与中国

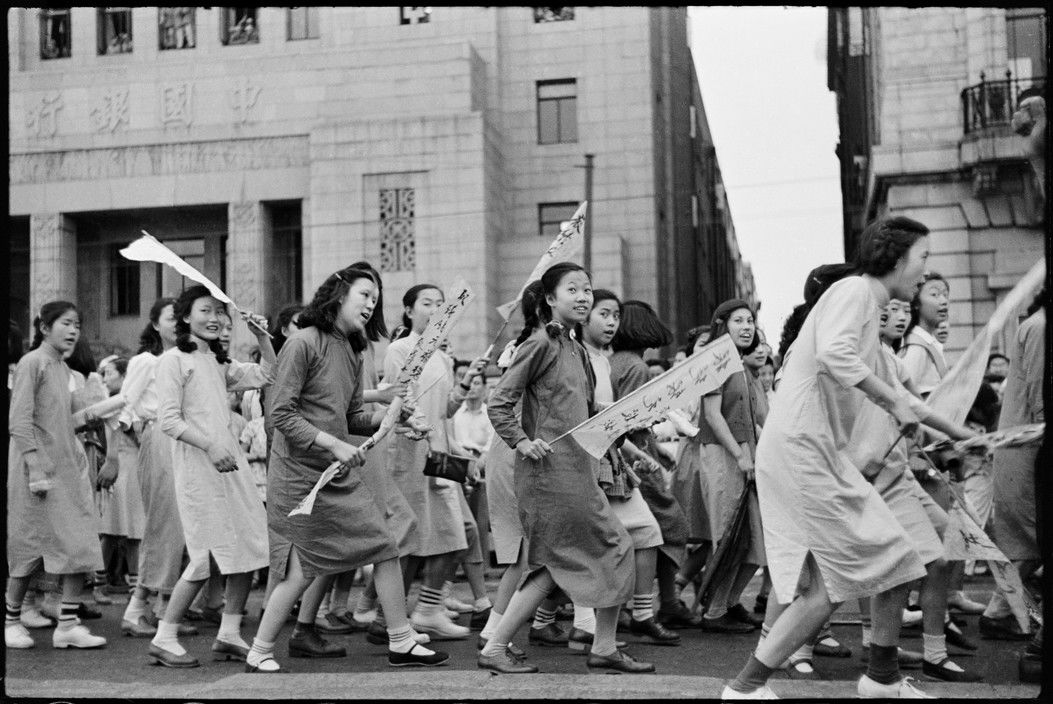

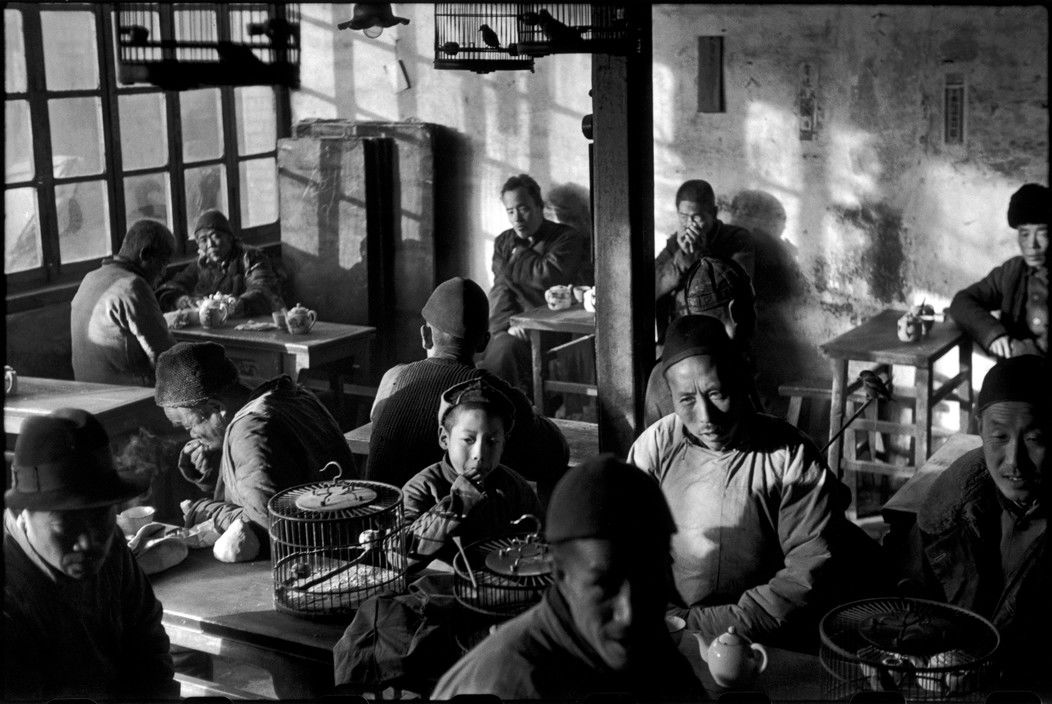

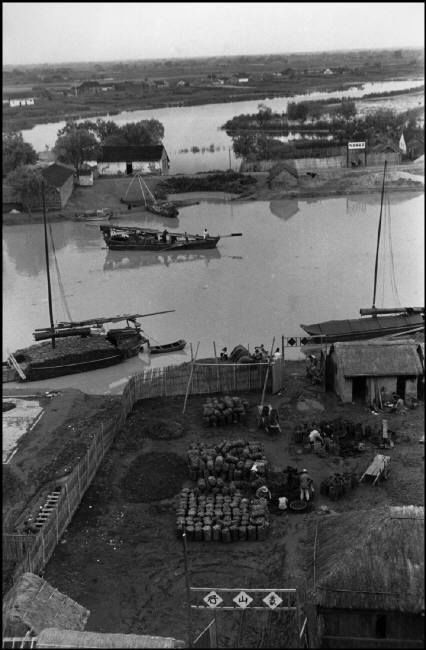

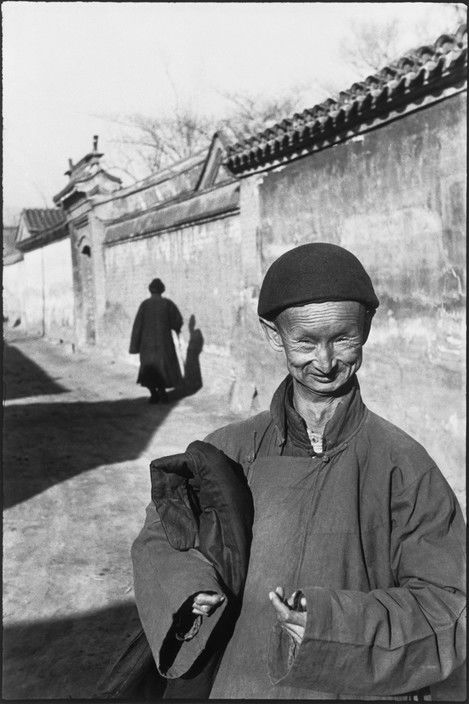

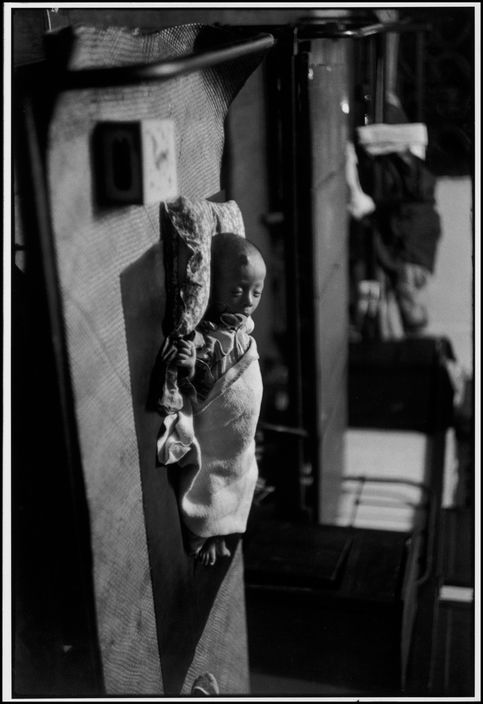

1948 年,20 世纪最有影响力的摄影师,因 “决定性瞬间” 理念而闻名的亨利·卡蒂埃-布列松 (Henri Cartier- Bresson) 踏上了来中国的飞机。在这段从 1948 年一直持续至 1949 年的旅程中,布列松用徕卡相机见证了中国命运的 “转折年”。1948 年 11 月 25 日,布列松接受《生活》(Life) 杂志的委托,作为特派记者,乘飞机从缅甸仰光飞抵北平。他计划在北平停留 12 天,眼前的一切都深深震慑着这位第一次来到中国的法国人。但由于时局混乱,他前后在中国又待了 10 个月。离开当时的北平后,他转战上海,目睹了渡江战役解放南京。

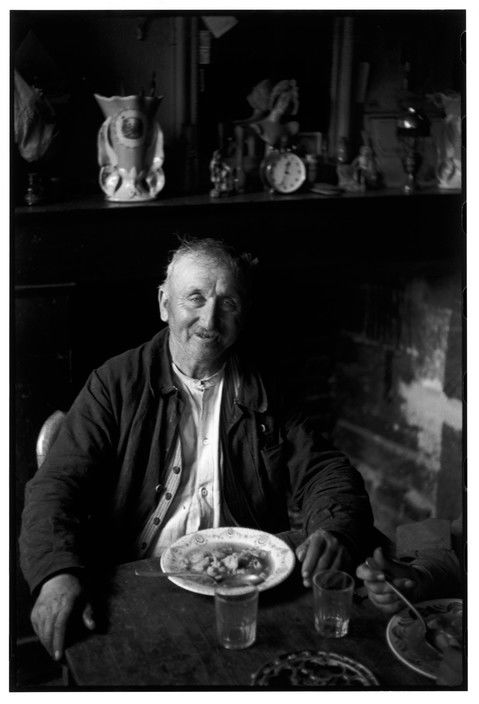

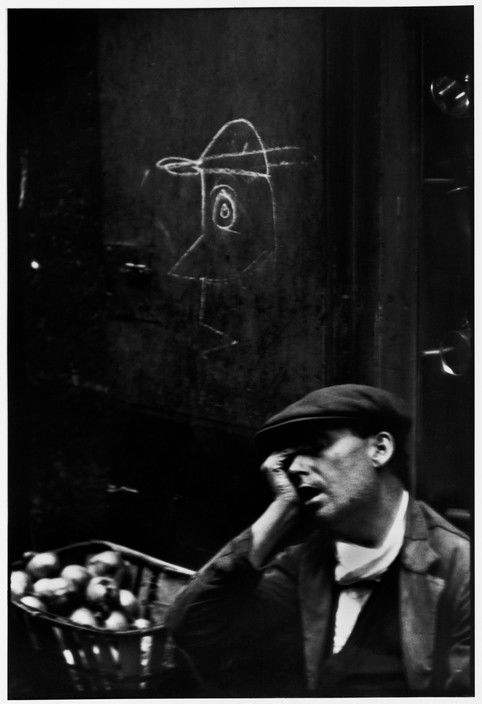

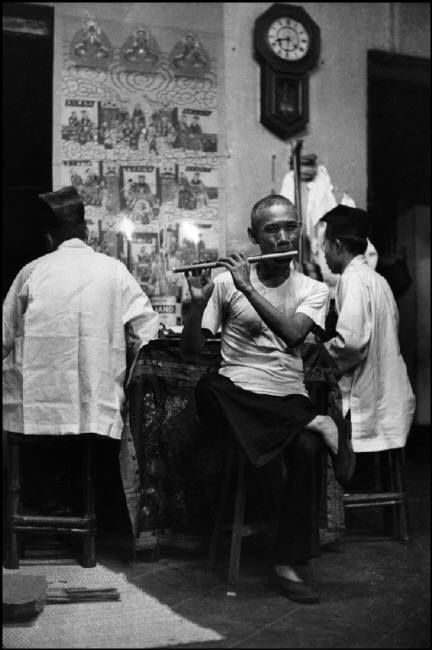

小酒馆门口,摄于北平,1948 年 12 月 © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

紫禁城楼前的一位游客,摄于北平,1948 年 12 月© Fondation Henri Cartier- Bresson / Magnum Photos

而这套照片,也给布列松在 1947 年与罗伯特·卡帕等人一起创办的玛格南图片社带来了开创性的新闻摄影风格——并非基于新闻事件,而是在长时间的当地生活中,用更诗意与超脱的风格,像报告文学一样来讲述时代的故事。

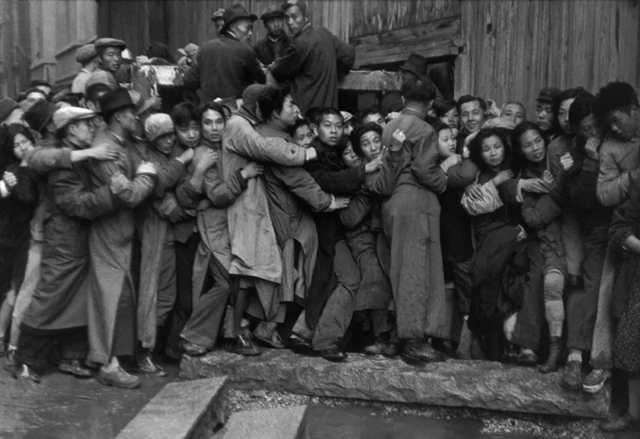

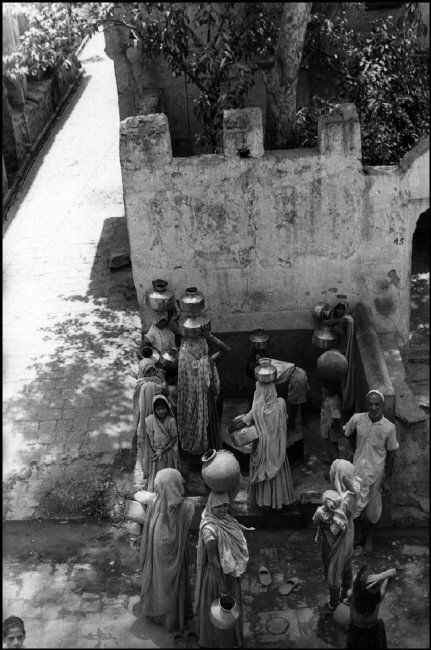

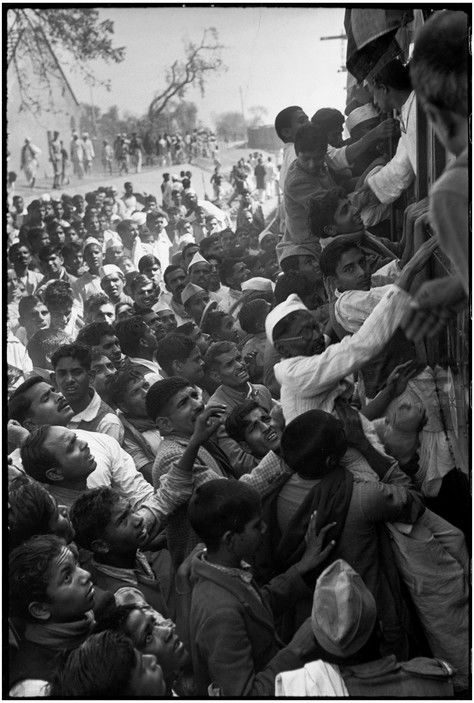

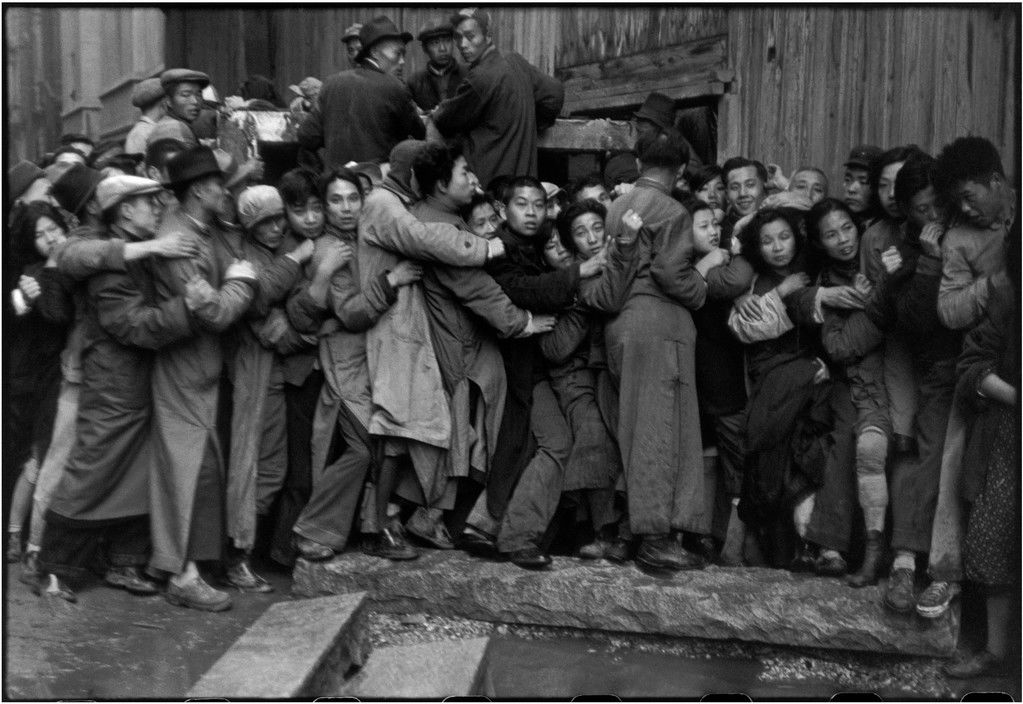

在布列松的照片中可以看到,人们疯狂地挤在银行门口,企图兑换一点黄金,眼神中充满恐慌和无助。这张照片也成为了摄影史上的经典之作。

1948 年 12 月 23 日,国民党政权倒台前夕,因币制改革和限价政策,严重通胀,人们挤满了银行,加紧抢购黄金 © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

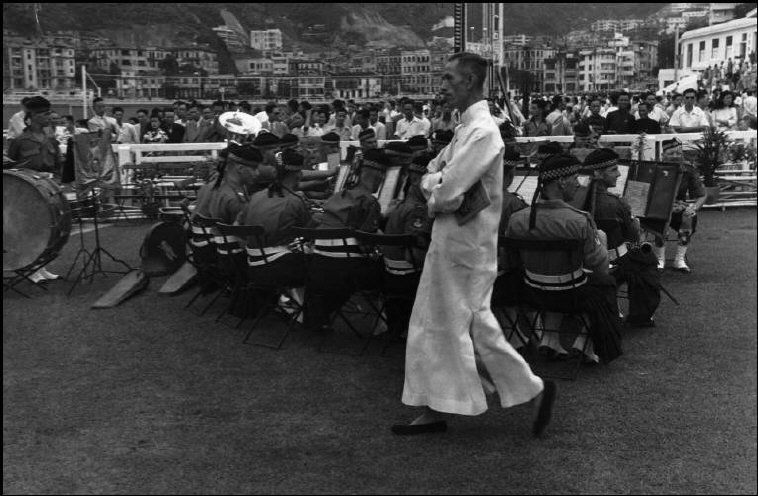

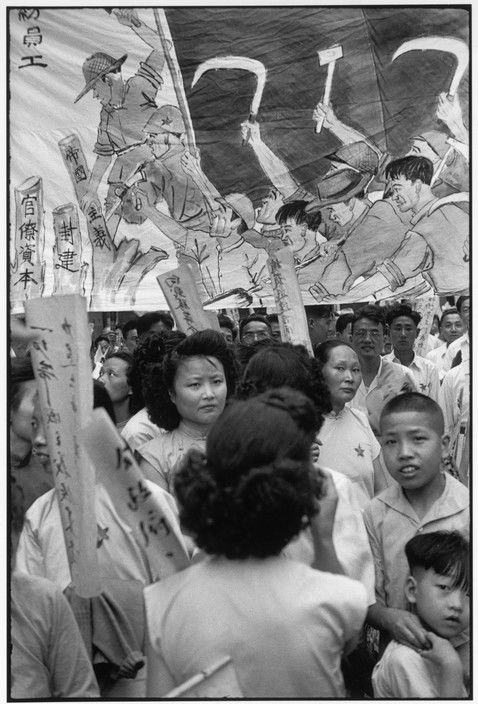

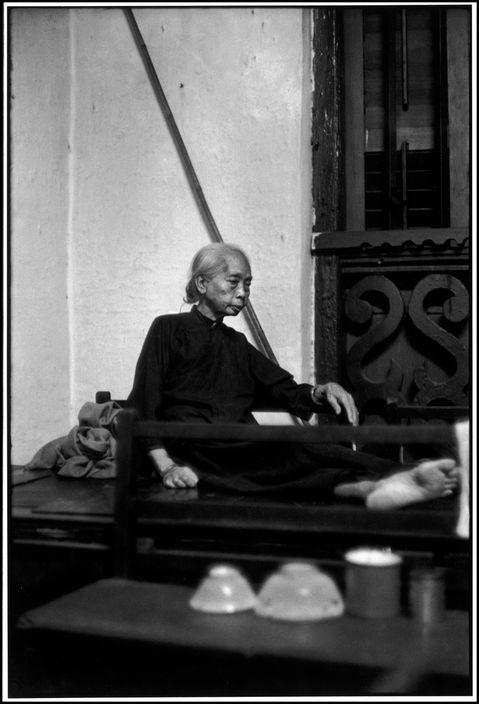

1958 年,在新中国成立十周年之际,布列松应我国政府邀��请,访华 3 个月。作为首位进入新中国采访的摄影记者,他拍摄的有关新中国的大量纪实照片广受西方读者的欢迎,也打开了一扇西方观察一个新中国的窗户。同时,他的作品全部采用抓拍的方式,这对当时中国的摄影界产生了积极而又深远的影响。不过 1958 年这次拍摄与之前有所不同,他的拍摄是在导游和当地陪同的引领下进行的,来报告当时新中国的工业化成果和人民的生活状态。

1958 年 10 月 1 日,中华人民共和国成立 9 周年纪念日© Fondation Henri Cartier-Bresson Magnum Photos

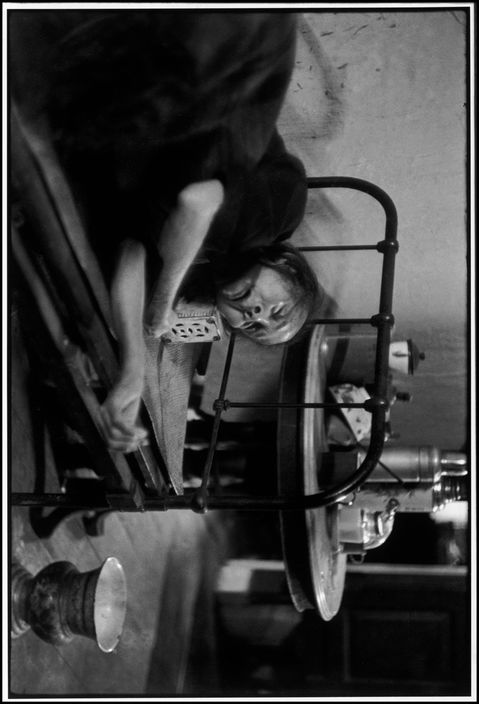

学生们协力建设北大游泳池,摄于 1958 年© Fondation Henri Cartier- Bresson / Magnum Photos

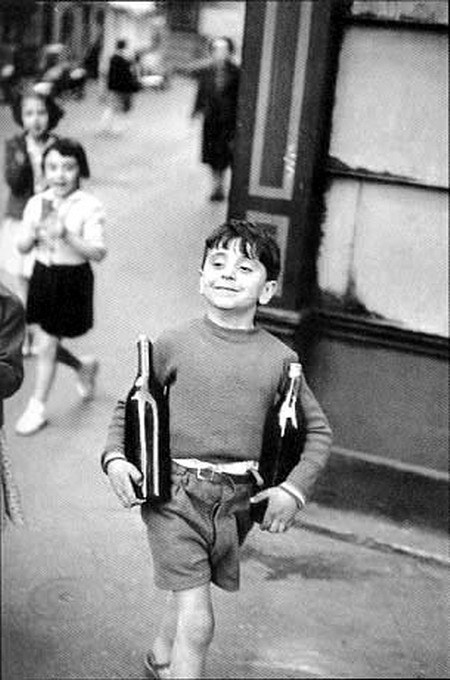

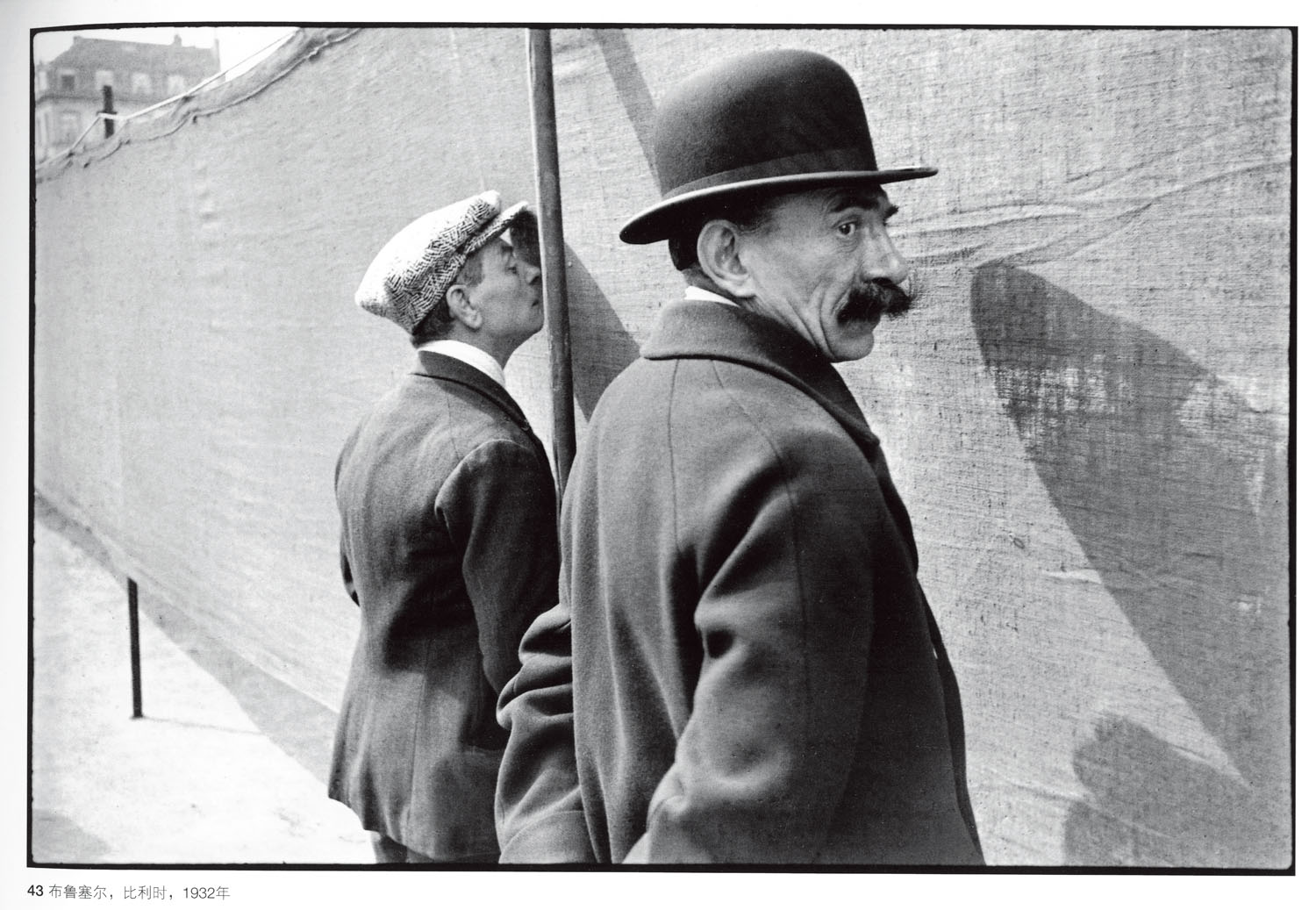

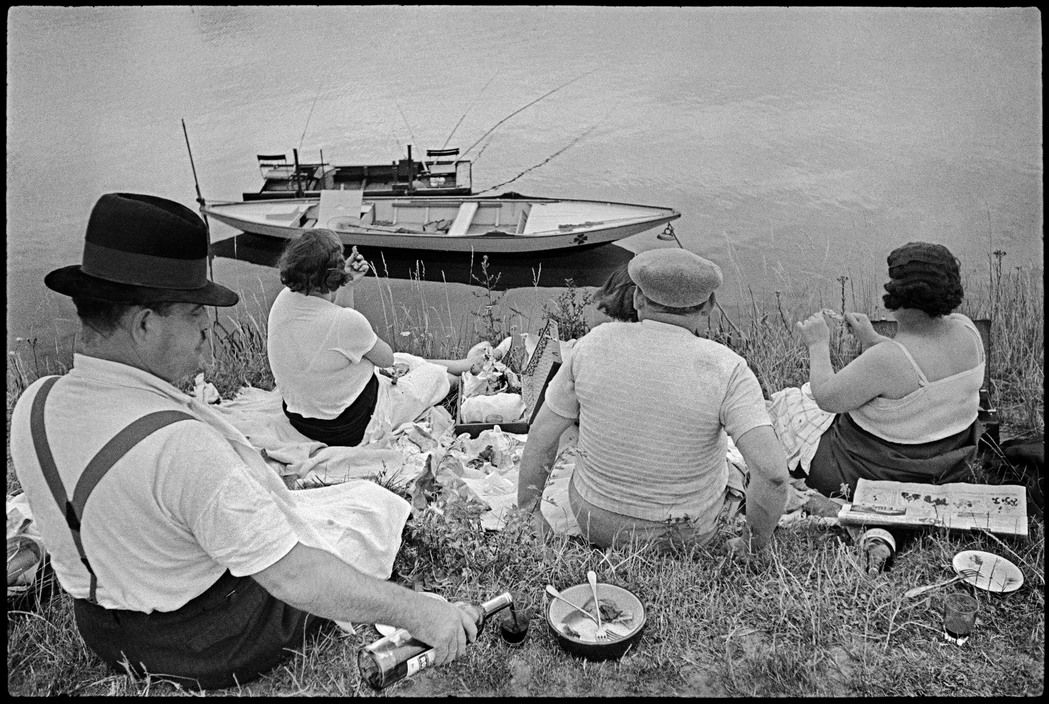

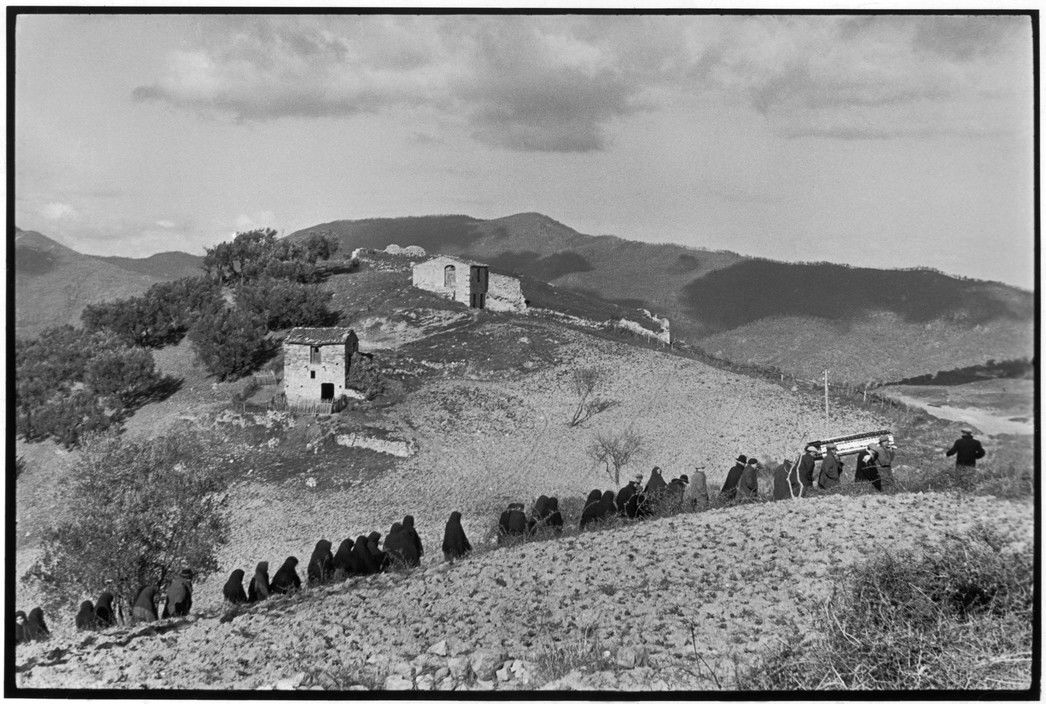

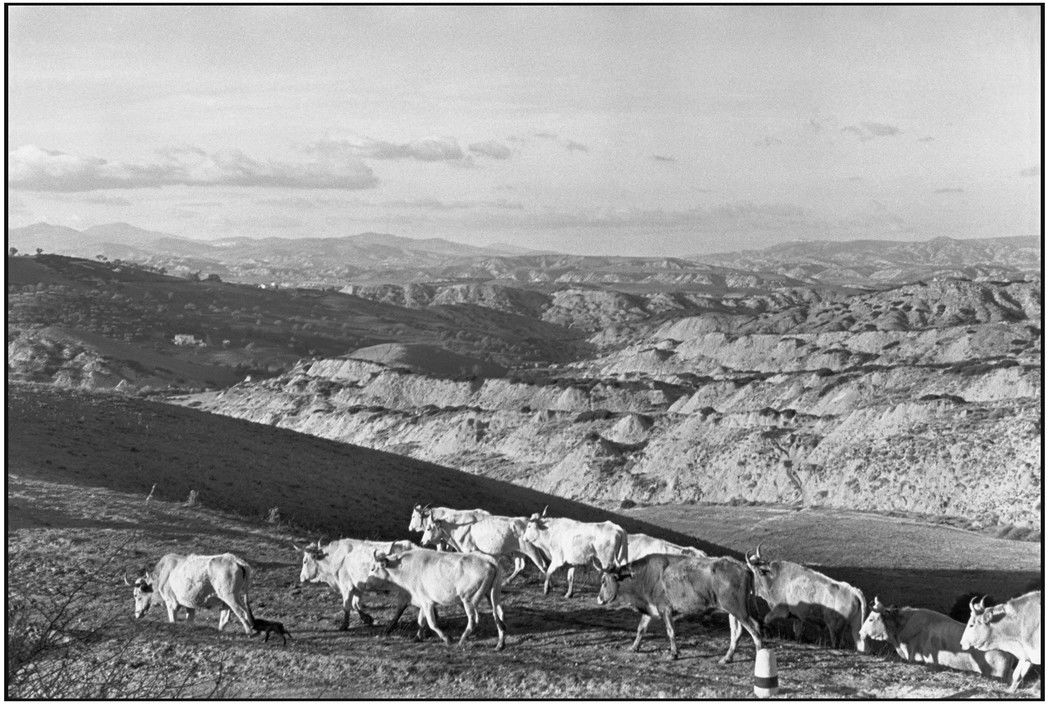

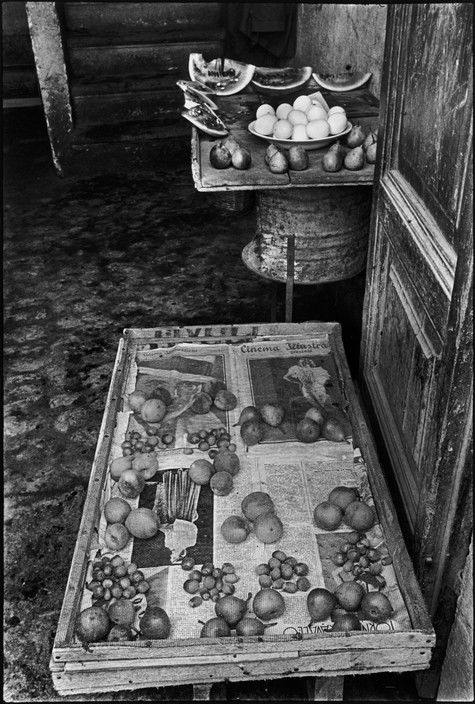

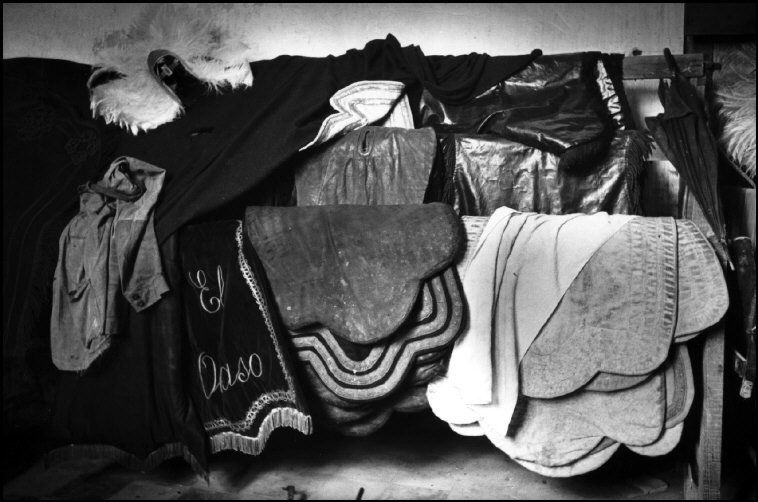

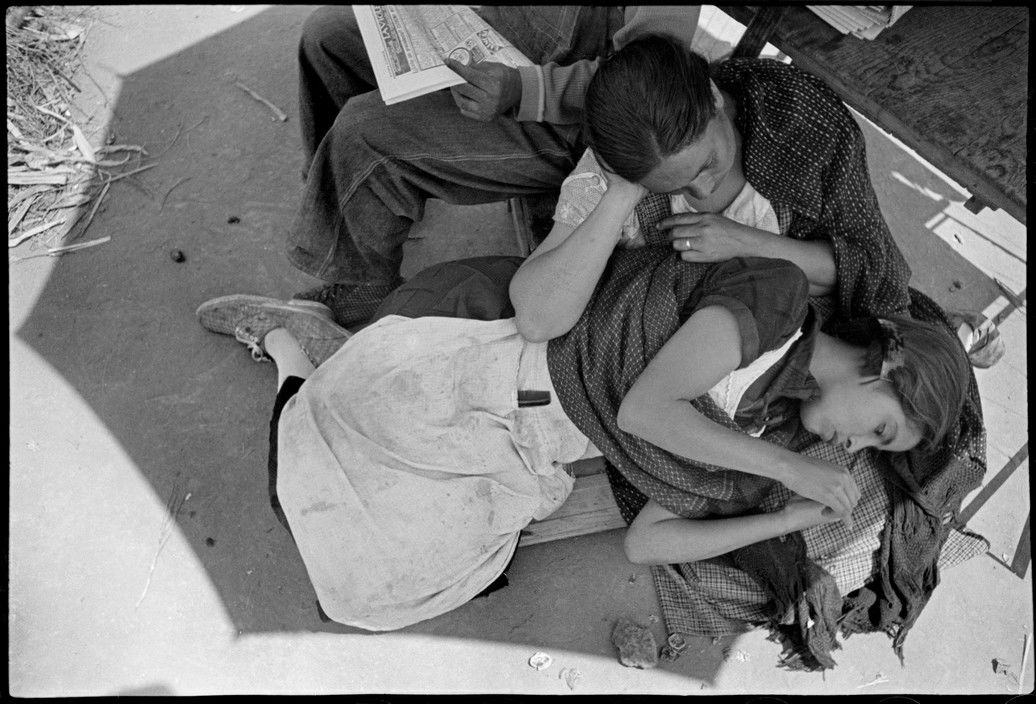

《决定性瞬间》卡蒂埃-布列松自选集

德国,德绍,一名年轻的��比利时女子是前盖世太保的告密者,试图藏身于人群时被认了出来。1945年4月。

评论

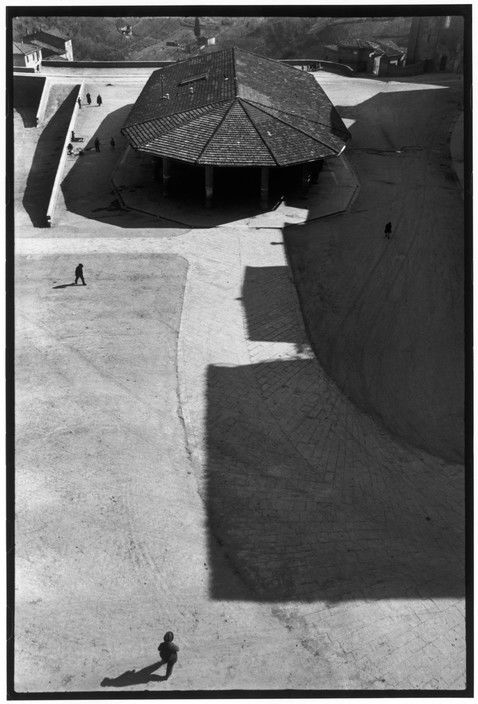

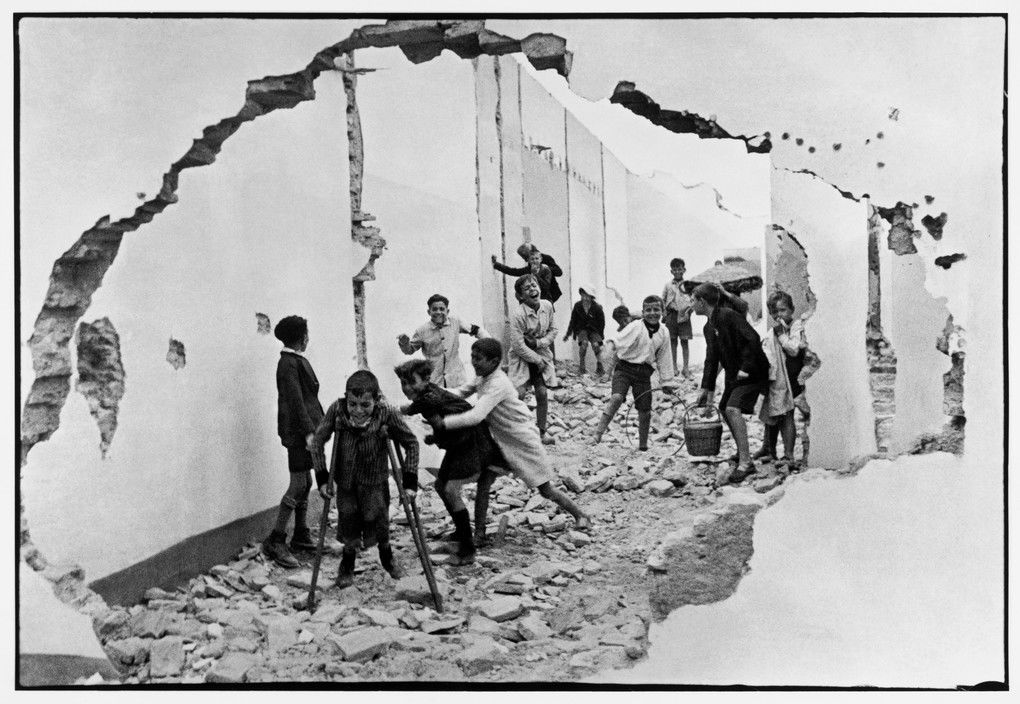

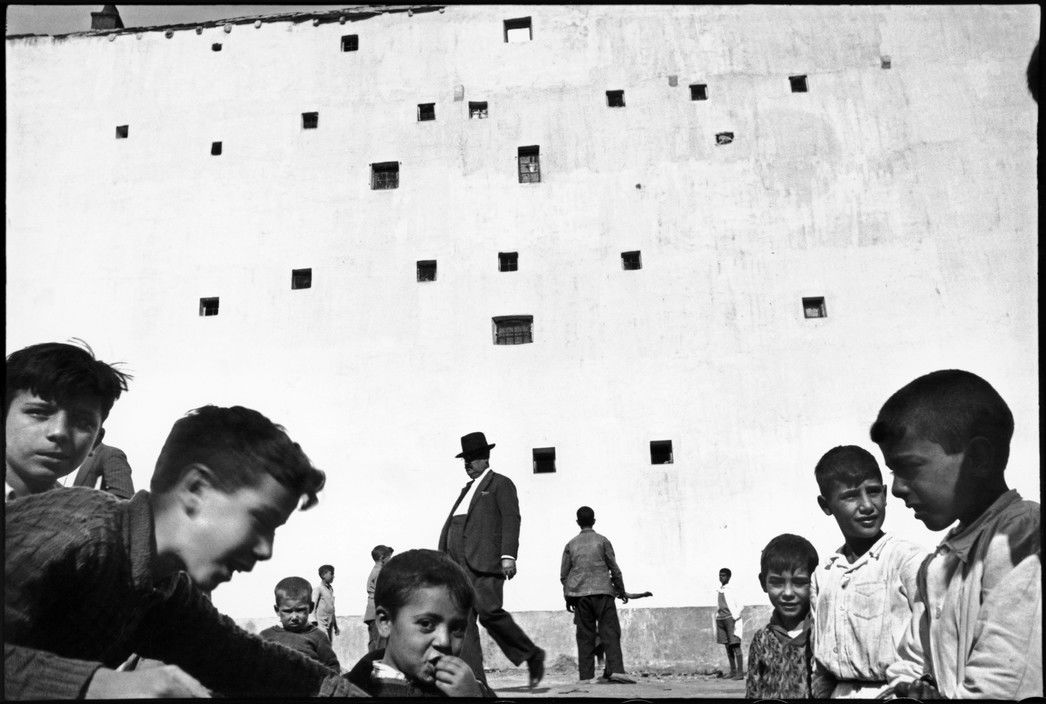

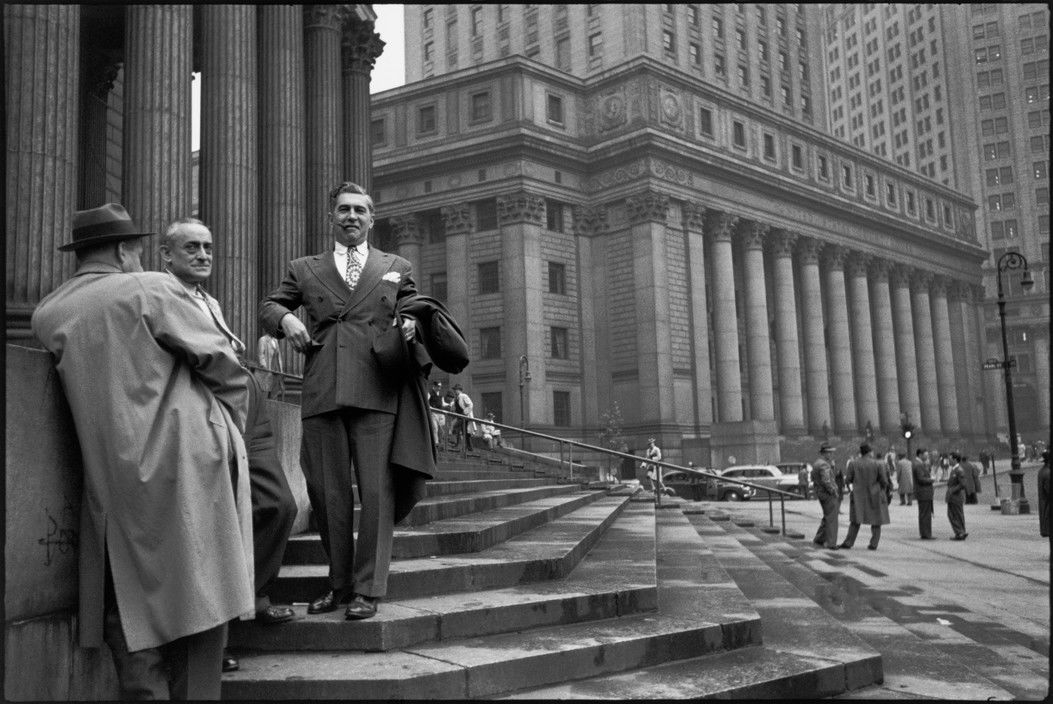

亨利·卡蒂埃一布列松的手法成为了现代主义摄影作品中这种自觉性的趣味的例证。卡蒂埃一布列松作为职业摄影记者拍摄了很多照片,以多幅影像的图片故事来报道世界各地的形势和事件。然而他经常在作品选集中重新发表这些报道中的单幅影像,很少有图片说明,或者根本不用,通过这个过程把照片从新闻报道的语境提升到艺术的语境。卡蒂埃一布列松主张,人物、地点和事件只有通过光影形状形成的精致图案才能得到最充分的理解,这种影像的最佳状态能够捕捉形势的真相,而无需进一步解释。“有时候有一幅独特的图片,画面拥有这种活力和丰富性,而内容又从中流露出来,这幅图片本身就是一个完整的故事。”————[英]Lucy Soutter

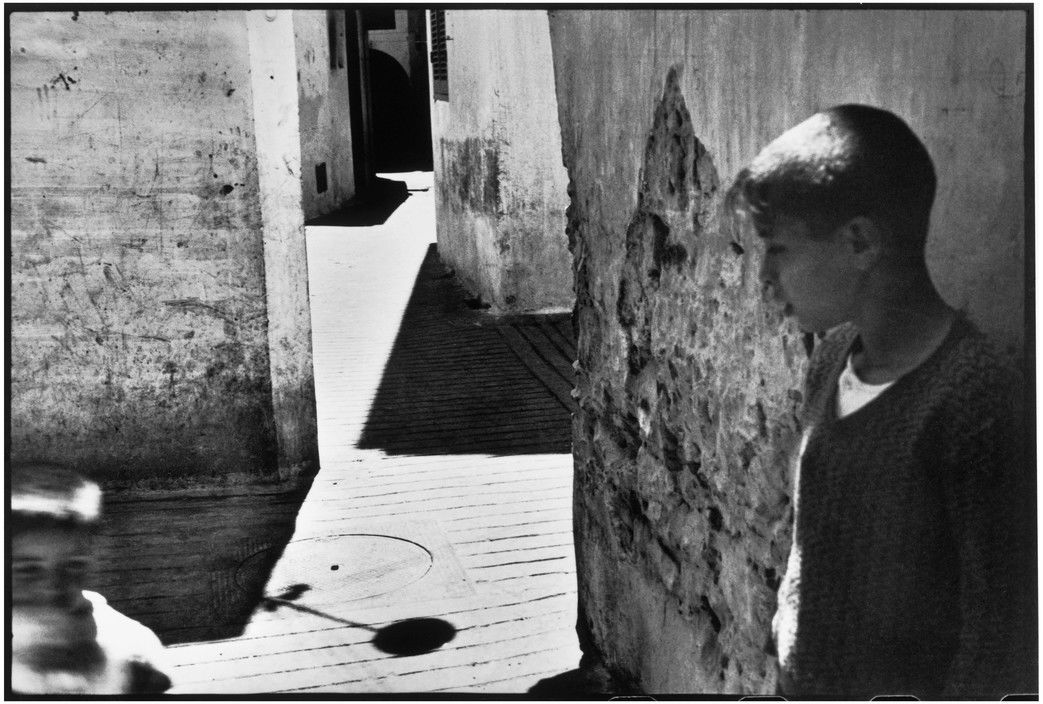

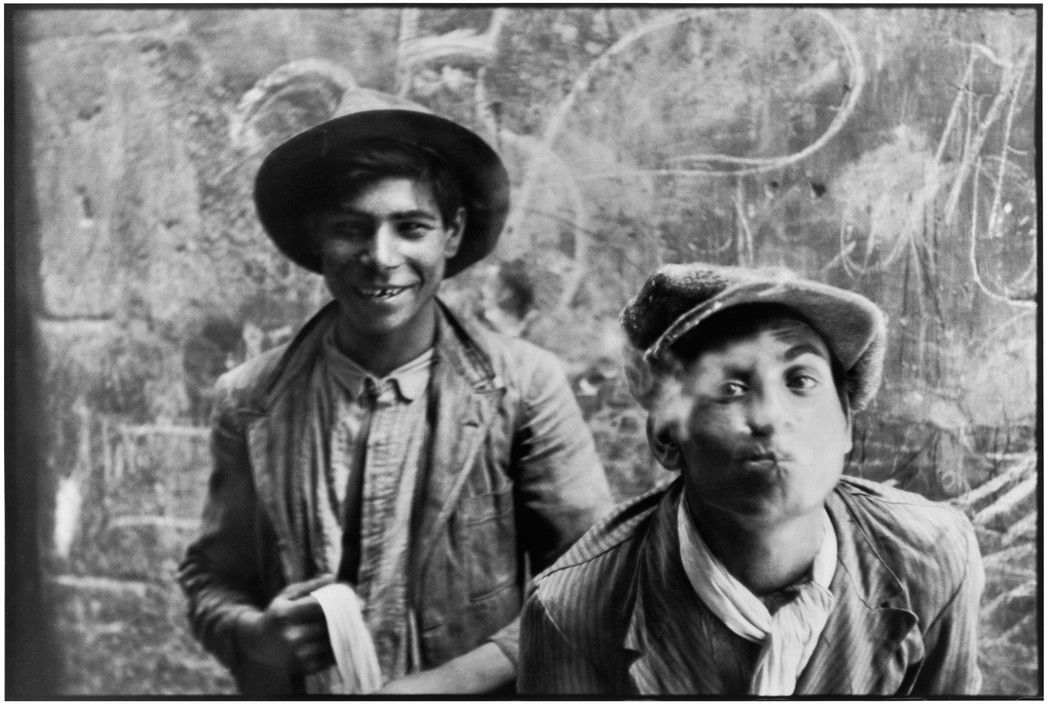

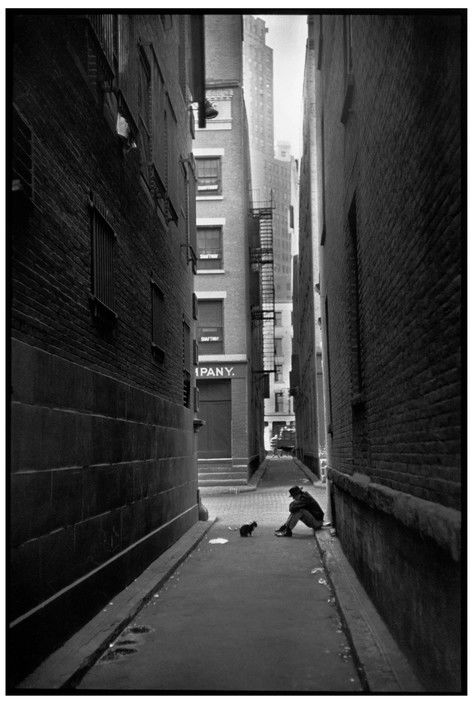

我去马赛。一小笔津贴使我得以凑合着过活,而我做得很顺心。我刚发现“莱卡”相机。它成为我的眼睛的延伸,自从我发现它以来,我与它形影不离。我终日在街道上探寻,感到兴奋莫名,随时准备猛扑过去,决心要“诱捕”生活——以活生生的方式保存生活。尤其是,我渴望在一张照片的范围内、在某个处于展现在我眼前的过程中的情景的范围内获得全部精华。 ——亨利·卡蒂埃布列松

以下文字引自 李玥《摄影艺术本体论研究》

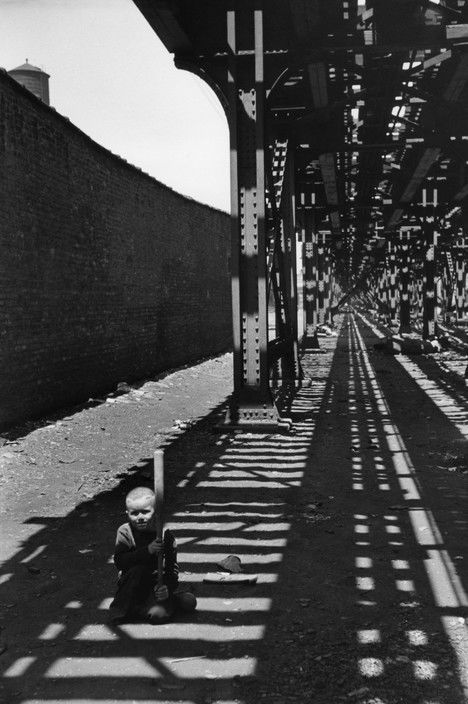

布列松创作的成长时期伴随着现代主义思潮的逐渐繁荣,各种在当时被看作“极端”的主张和“怪异”的行为以理所��应当的态度轮番登上艺术舞台的中央,再也没有什么可以被奉为“真理”。然而,大多数人其实是茫然的,许多艺术家与思想家面对这样混杂的局面,都在试图找到一个切口,建立一种秩序。对布列松来讲,这样的秩序从人们的眼睛中出发,“决定性瞬间”成了他思想中关于“真理”的一个假设。也就是说,自然实在的本体特性能够突然间被揭示的那一瞬间,就是一个“决定性瞬间”。不过这终究是一个不可见之物,不可能长久地存在,平凡的人们也并不能彻底地发现纯粹的真实,摄影师只能尽力地摆脱曾经围绕着事件或景观奔波的视角,尝试着将被隐藏的不可见的真实从可见的自然实在之中短暂抽离出来,成为捕捉到的“决定性瞬间”。然而,这样被人为抽离的瞬间已然不再完全属于自然实在本身了,它已经在原有的基础之上被转化、被变形,并形成了一个与原来相似的平行的、新的自然。与其说“决定性瞬间”是把握住了某个瞬间或再现了某个瞬间,不如说是创造出了某个瞬间,或重现了某个瞬间。 这样说来,摄影影像便成了一场关于超现实的寻觅,一种对于先验性的表达:“决定性瞬间”充满了偶然性与神秘性,强调的是视觉的完整性和预见性。

瞬间可以是某个事件发展到峰值的时刻,也可以是事件中所有的元素正好完满地处在和谐状态之下的时刻。透过取最器看过去,也许这样的时刻在形式上并不都是完美无瑕的,但一定是形式与内容和谐统一的,这一刻,“不自觉的感觉、不自觉的回忆、不自觉的思想,它们每次都是作为无器官的身体对于某种性质的符号所做出的强度性的、全面的反应””,摄影师的感性与理性在摄影影像中得以实在地呈现, 自然的不可见性也稍稍地向人们崭露出了一个萌芽。布列松一生都在举着他的便携相机穿梭在街道上,某些资料上说他所有的作品中仅有两张是被裁剪过的,其中一张就是他的代表作《圣·拉扎尔火车站背后》画面中跃起的男子的形象在水面上形成倒影,而且整个身体形态又与他身后画报上女郎的姿态,以及画面前景位置断裂的铁箍的弧度遥相呼应。这幅作品拍摄于1932年的法国巴黎圣·拉扎尔火车站附近,至今没有人能准确地说出画面中的男子是在什么样的情绪之下,出于什么原因,到底是要跳向哪儿……如果当时布列松不曾在那个位置停留,这个真实的事件也就随着时间和运动飘走了。但布列松是在场的,他按下快门的那一刻,一个新的秩序正以几何的形式构成着,它“经由照相机生成的,平行于现实世界,穿过客观事物本身进入到一种形而上存在的世界”。真正的摄影师不会使自己成为技术的奴隶,摄影机等设备生产商事实上“什么也没有为摄影者准备,他得自己思考并执行每个步骤。这才是摄影的本质---没有任何一点来自相机制造商的影响力。其结果是,一切都是创作者的成果,无一点一滴预设的摄影理念和自动功能”。他的作品尽可能地保留了影像在拍摄时的原貌,尽可能地让影像保持纯粹而透明,试图用画面表现一种暗示与反思,这也正是包括他和卡帕在内的4位摄影师 1947年成立马格南图片社(Magnum Photos)的初衷,他们希望摄影师对影像能够拥有从拍摄到出版的完全的支配权,希望摄影师是自由的。

【版权归原作者所有,仅供分享】