郎静山

郎静山

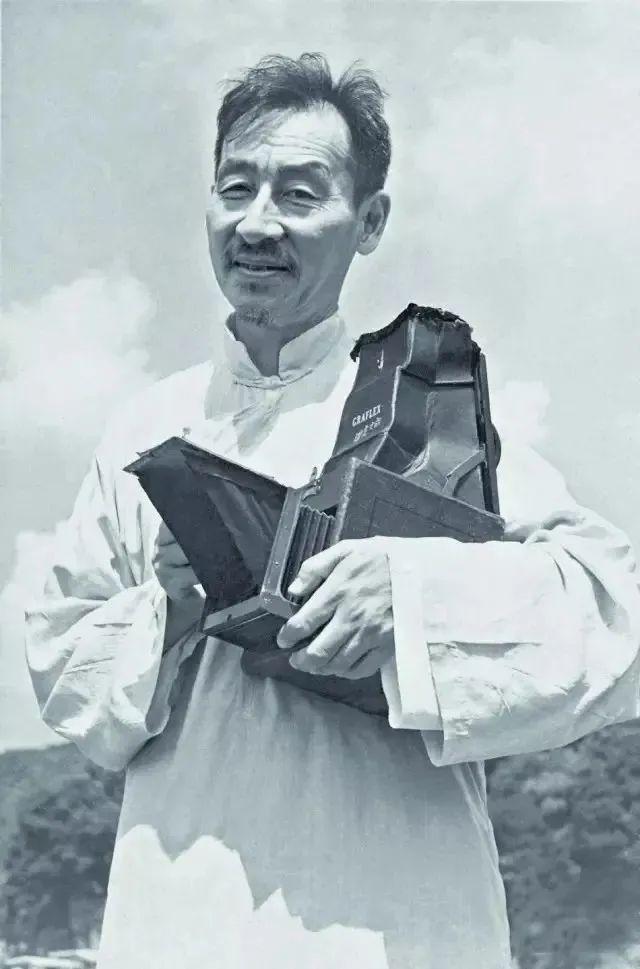

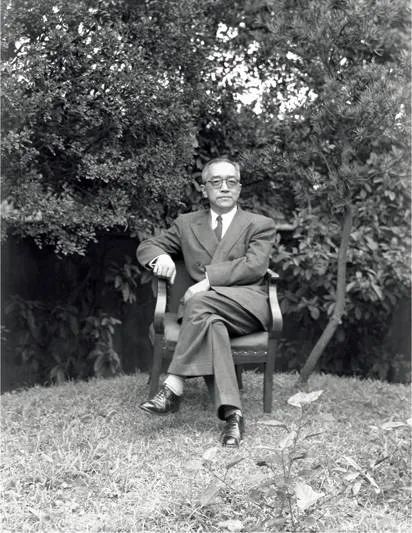

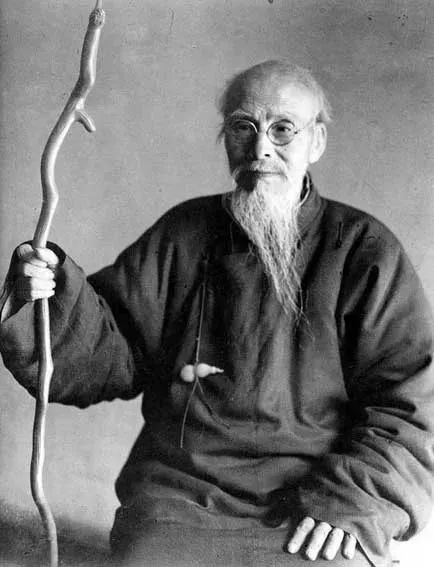

郎静山(1892-1995),祖籍浙江兰溪游埠镇里郎村,1892年生于江苏淮阴,中国最早的摄影记者。郎静山运用绘画技巧与摄影暗房曝光的交替重叠,创立集锦摄影艺术,在世界摄坛上独树一帜。一生酷爱摄影,共有1000多幅次作品在世界的沙龙摄影界展出。1995年在台北逝世,享年103岁。

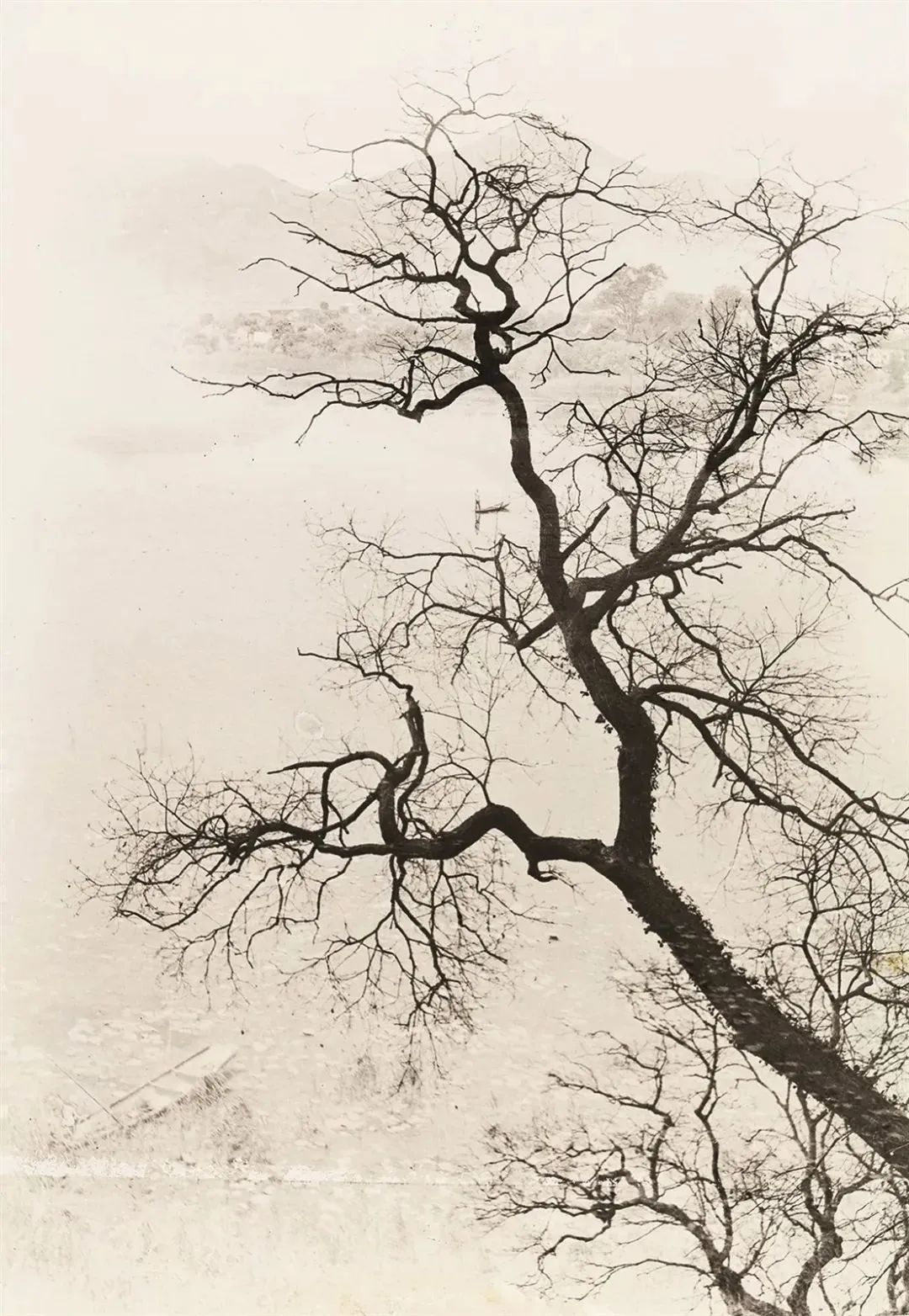

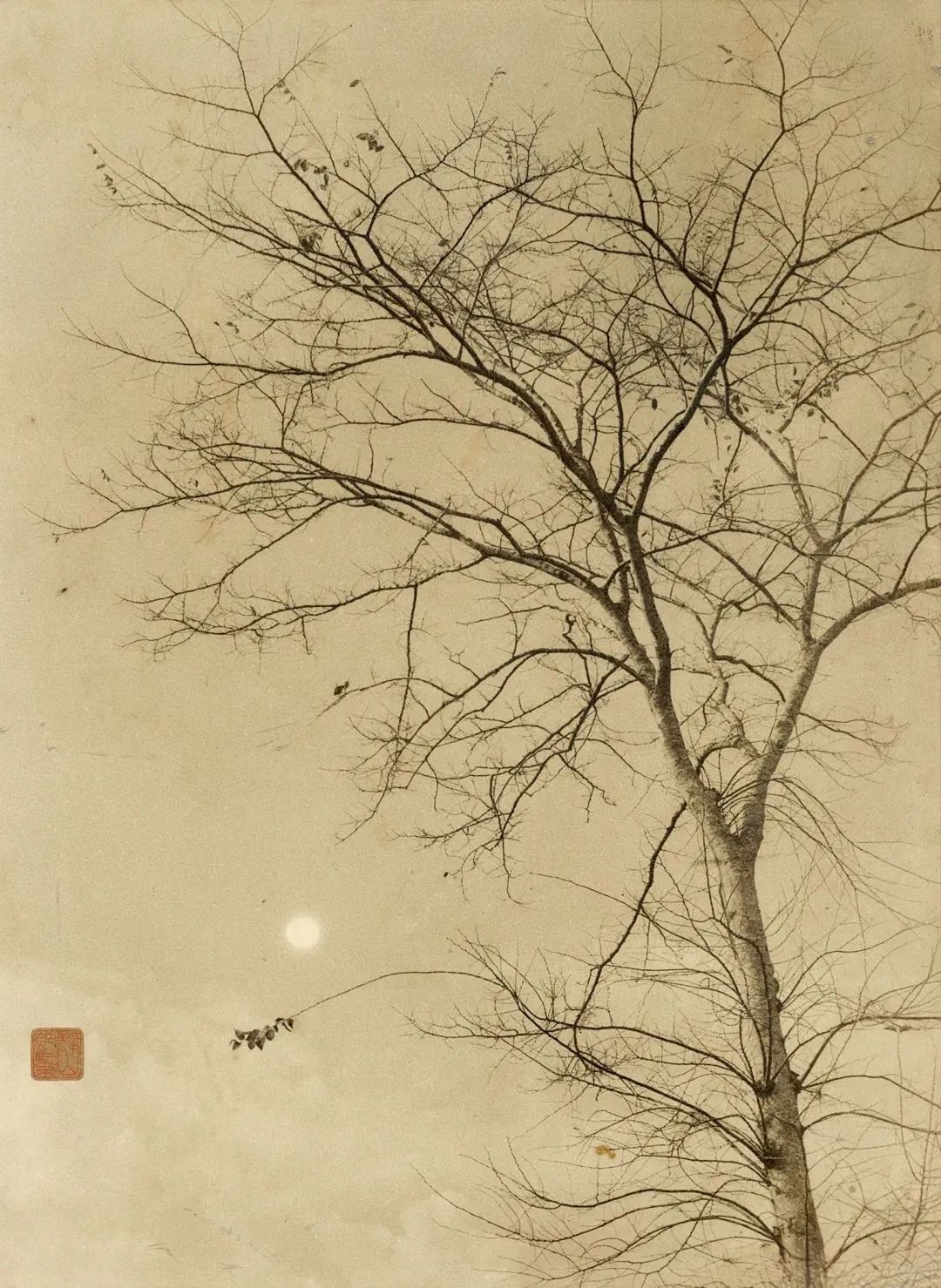

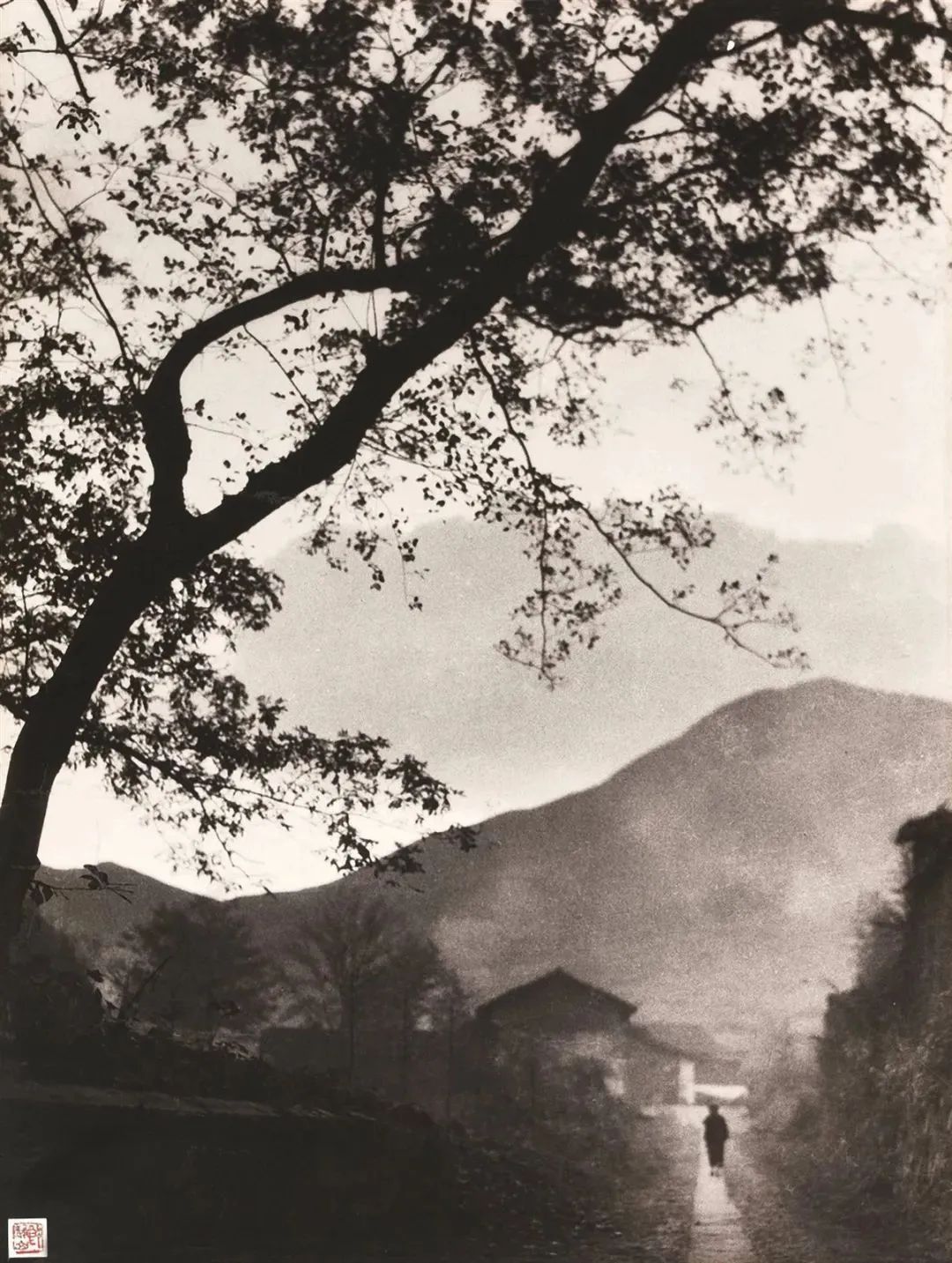

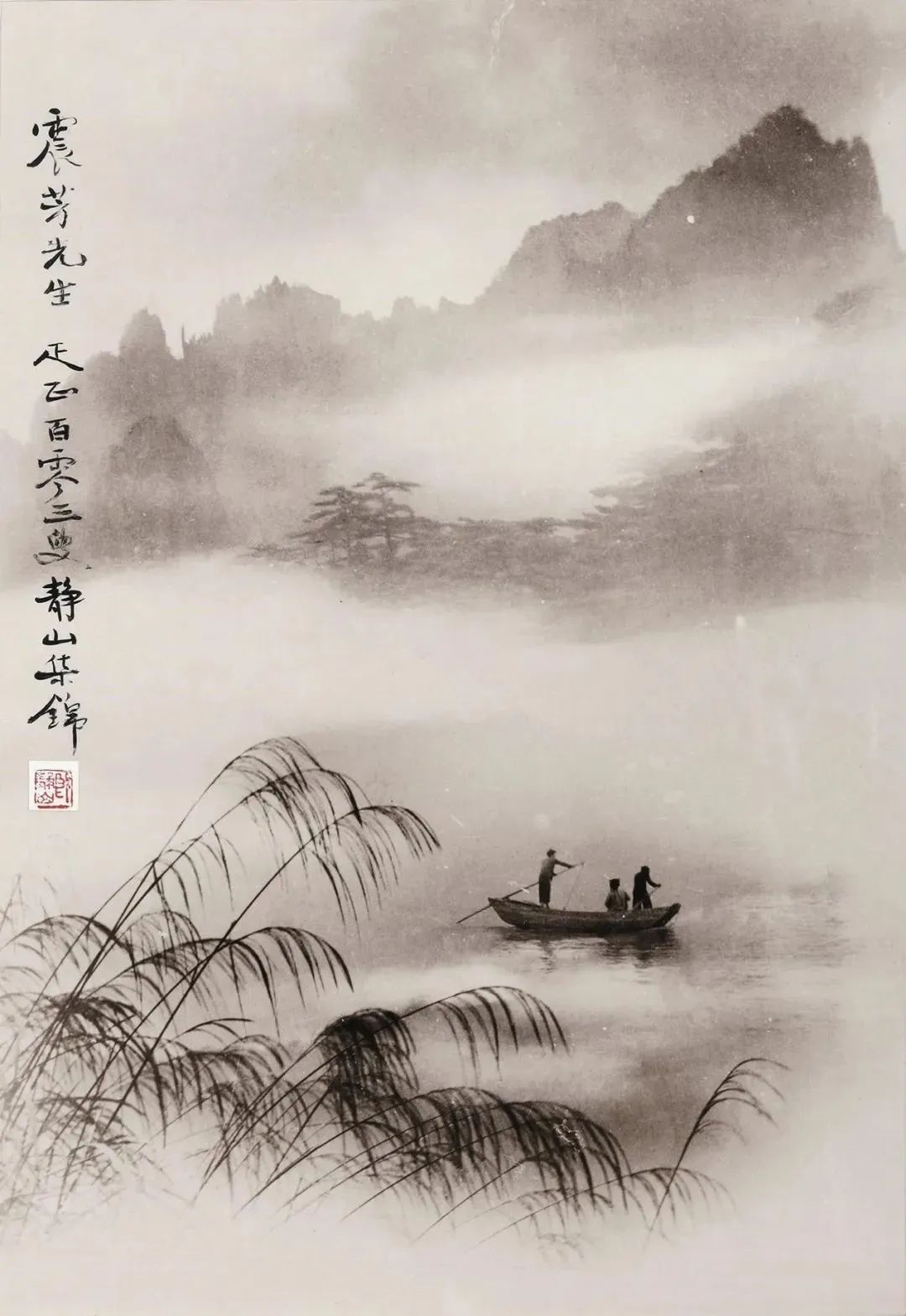

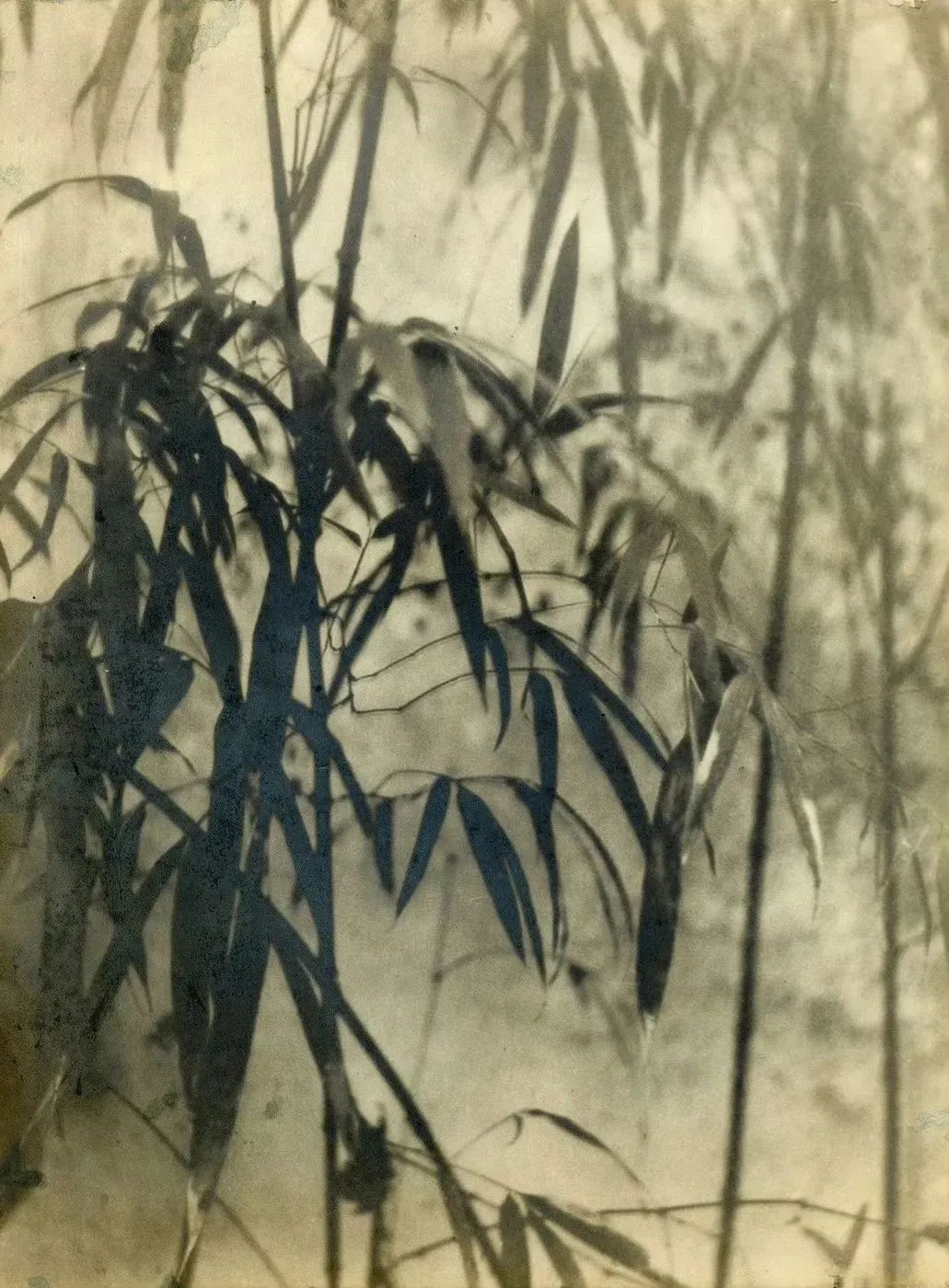

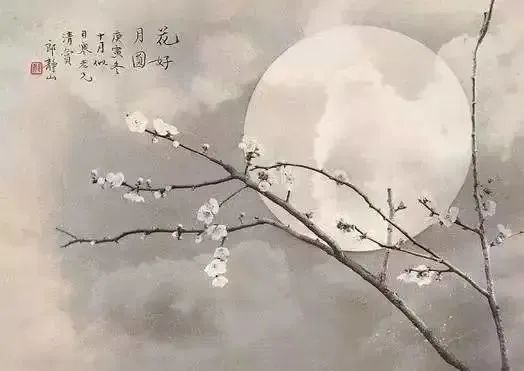

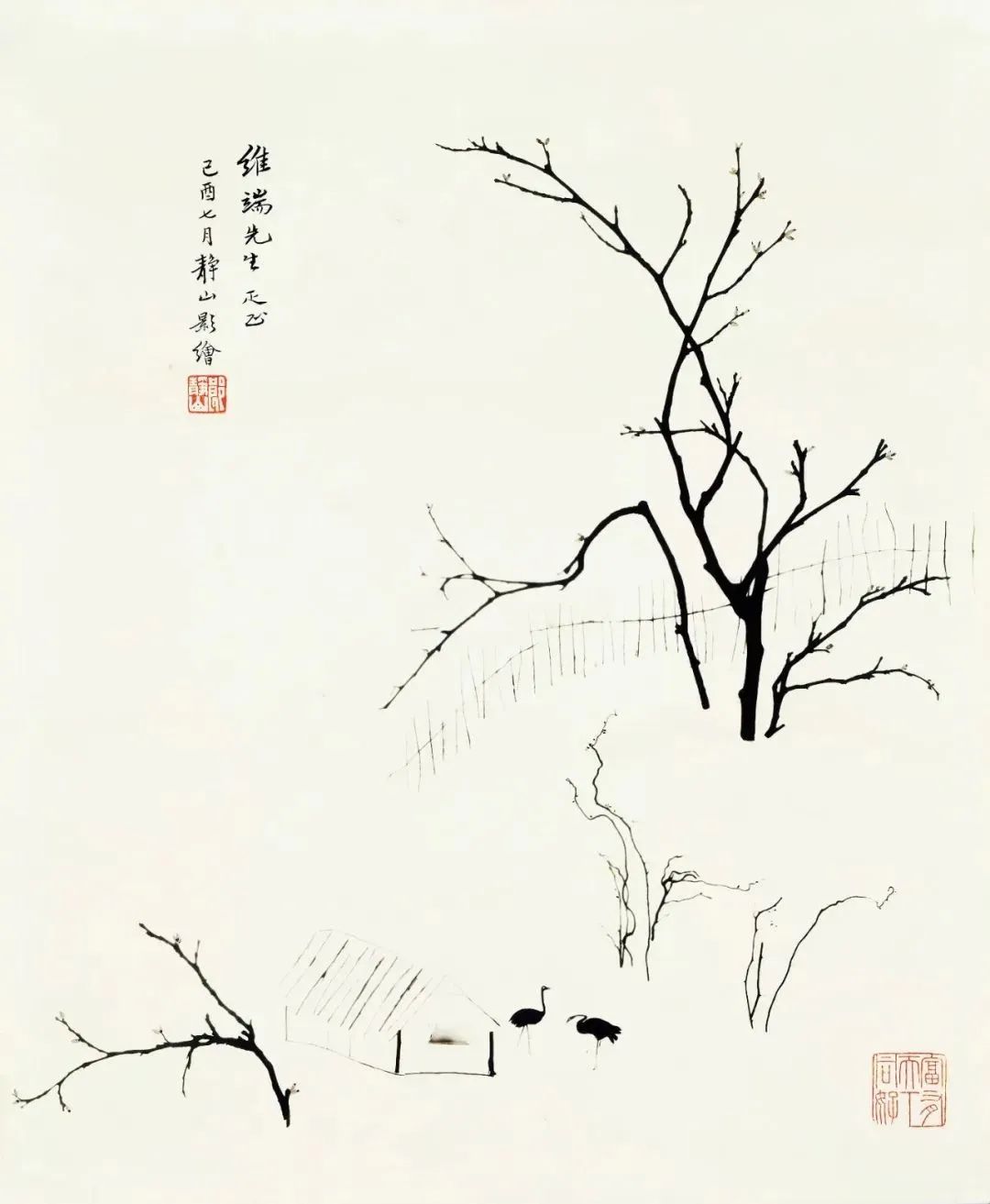

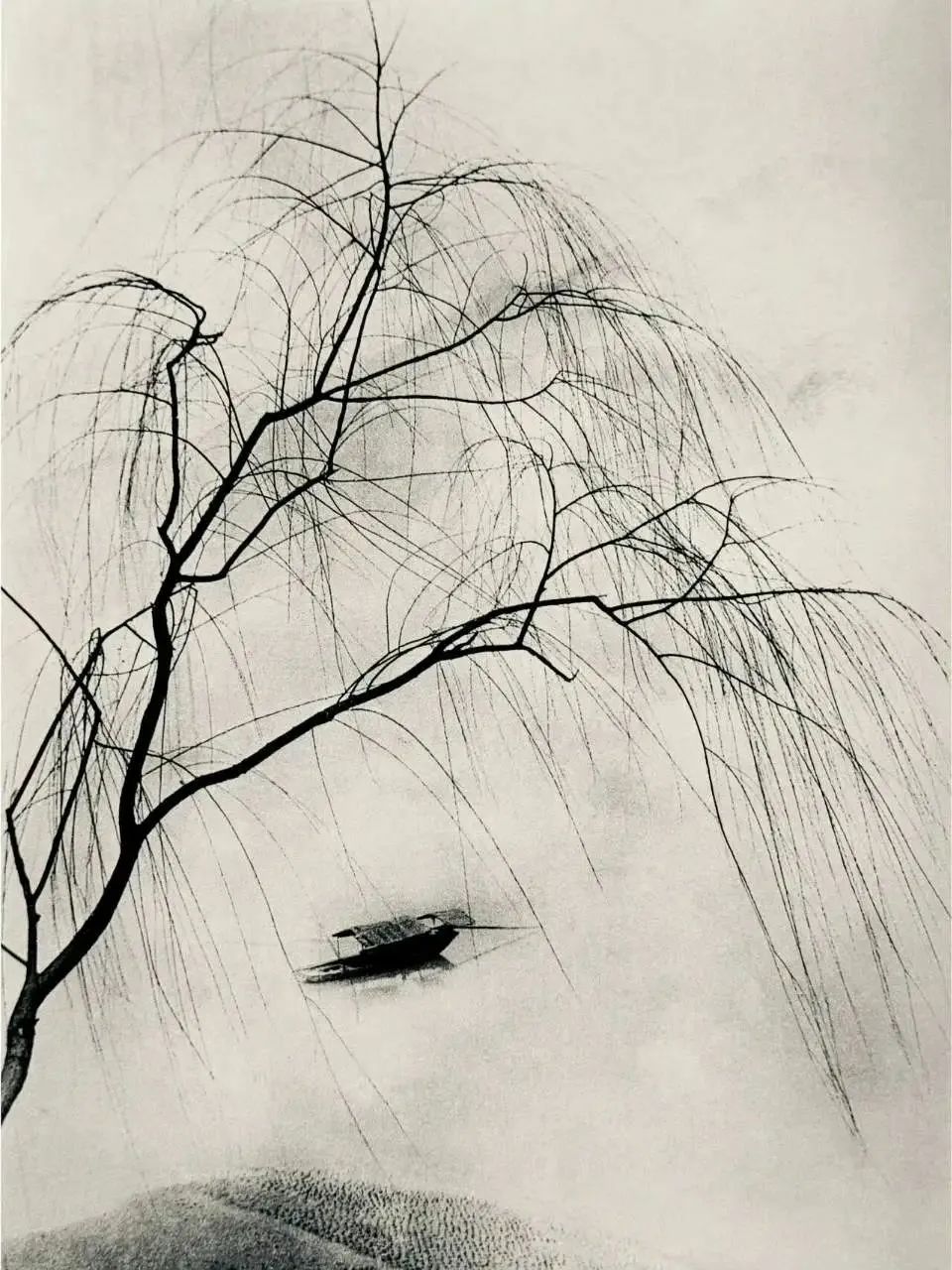

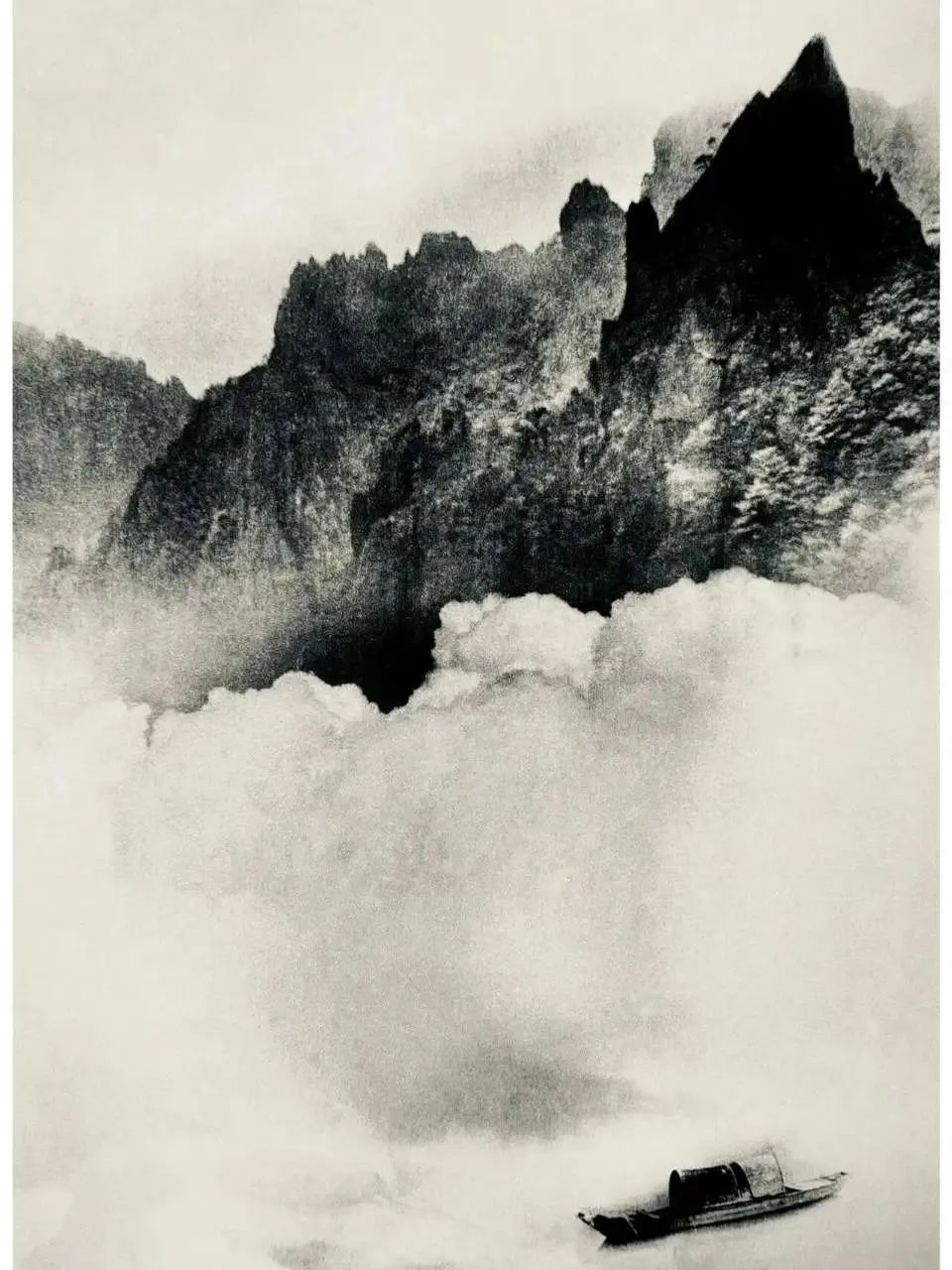

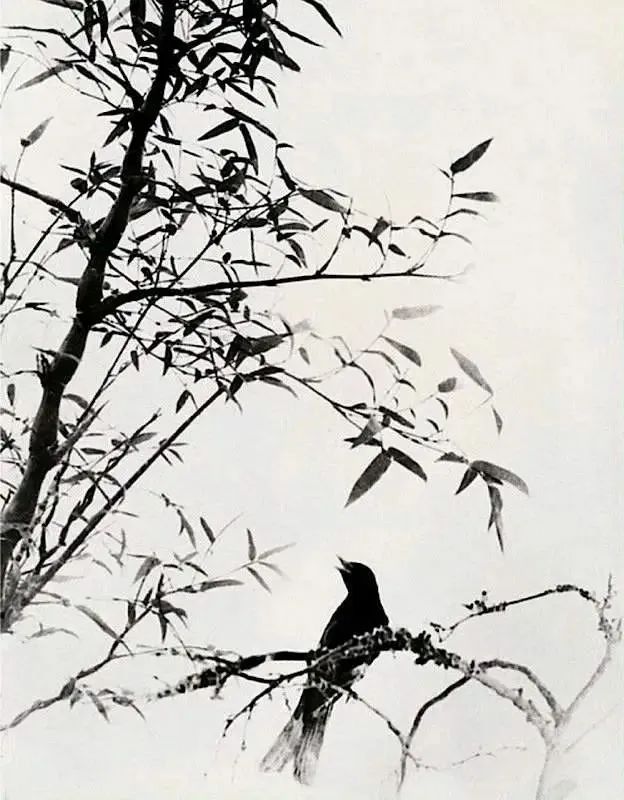

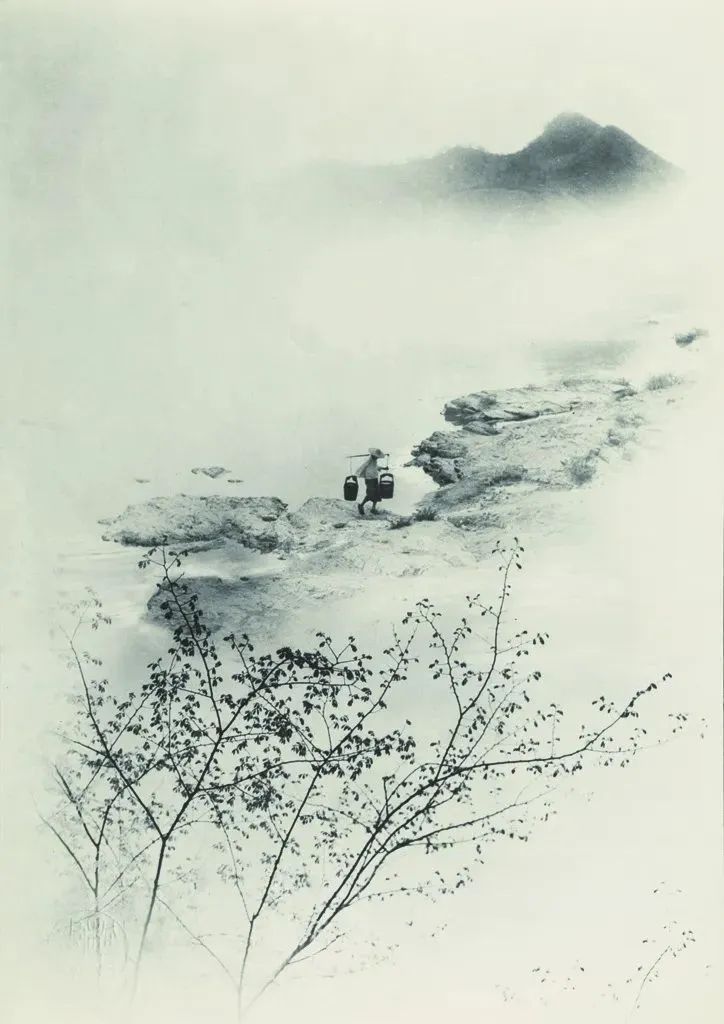

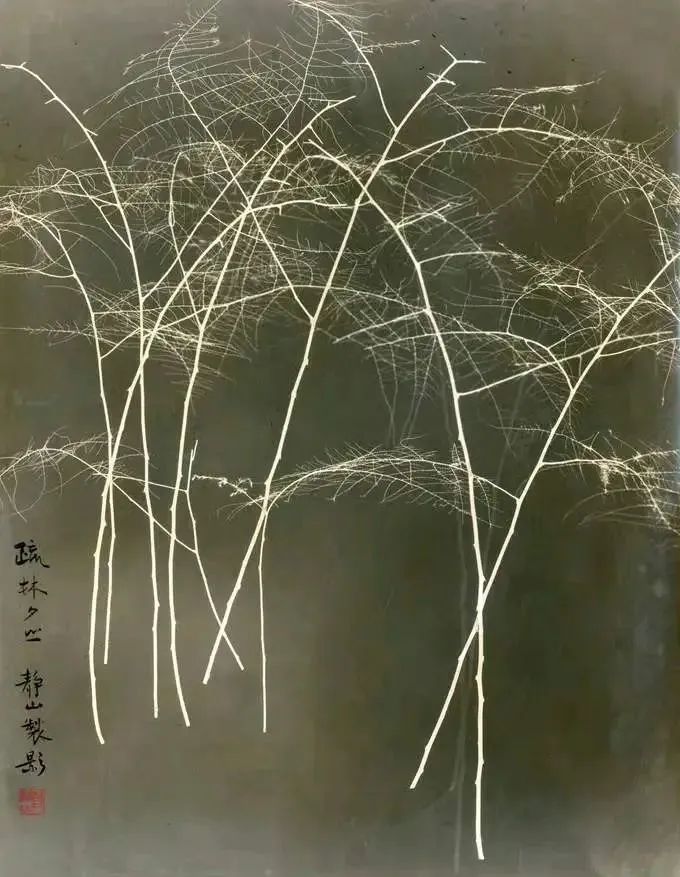

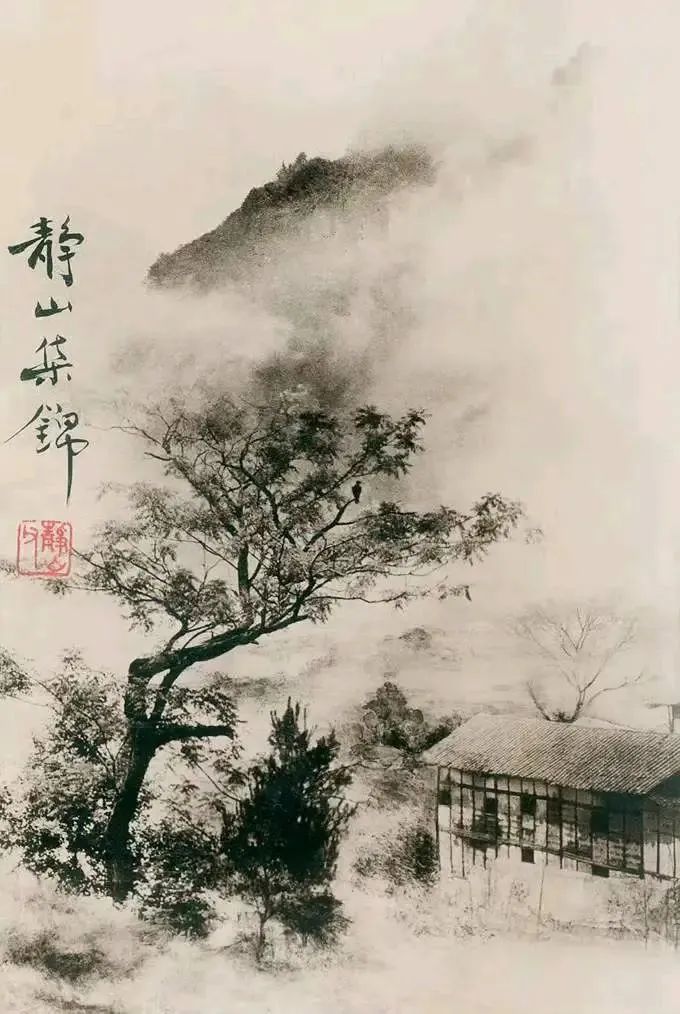

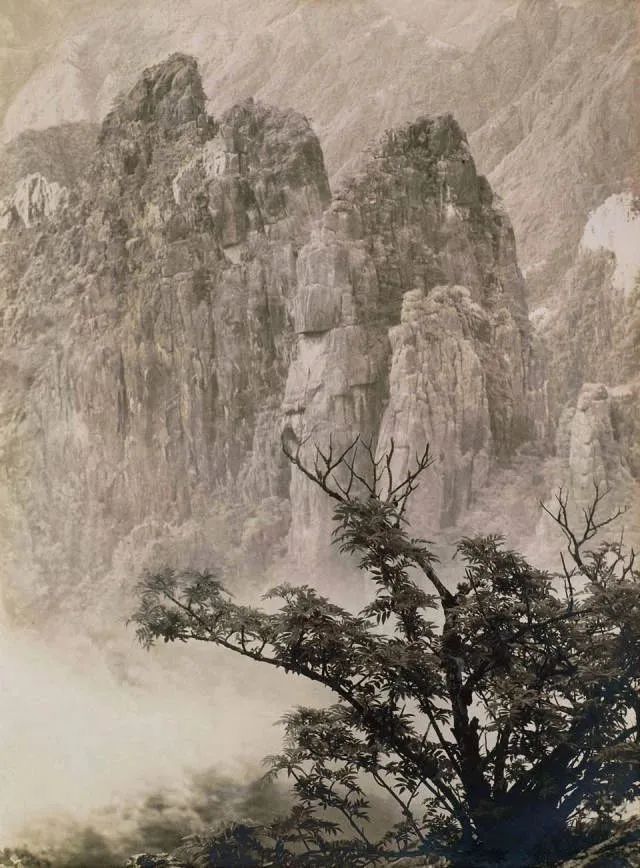

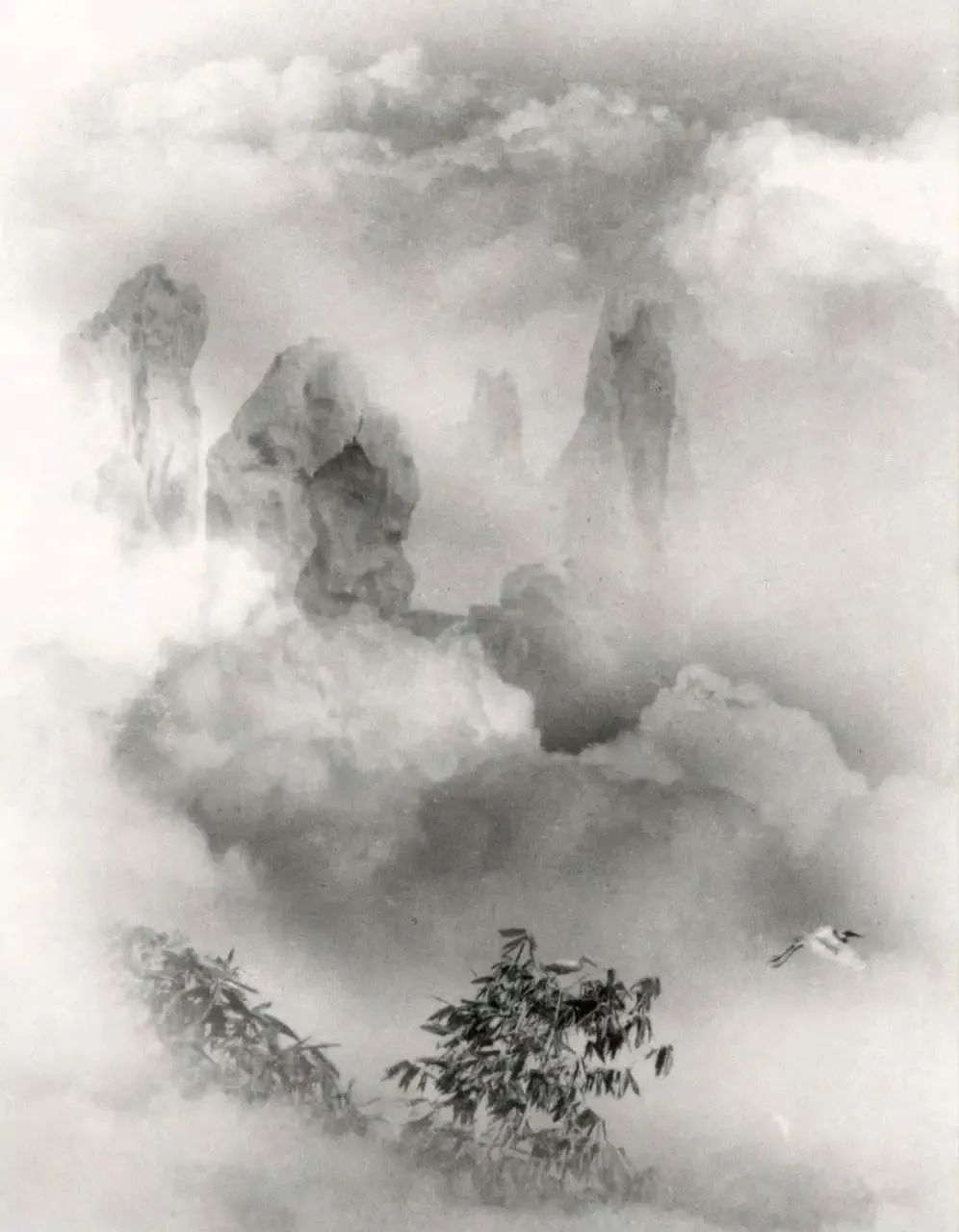

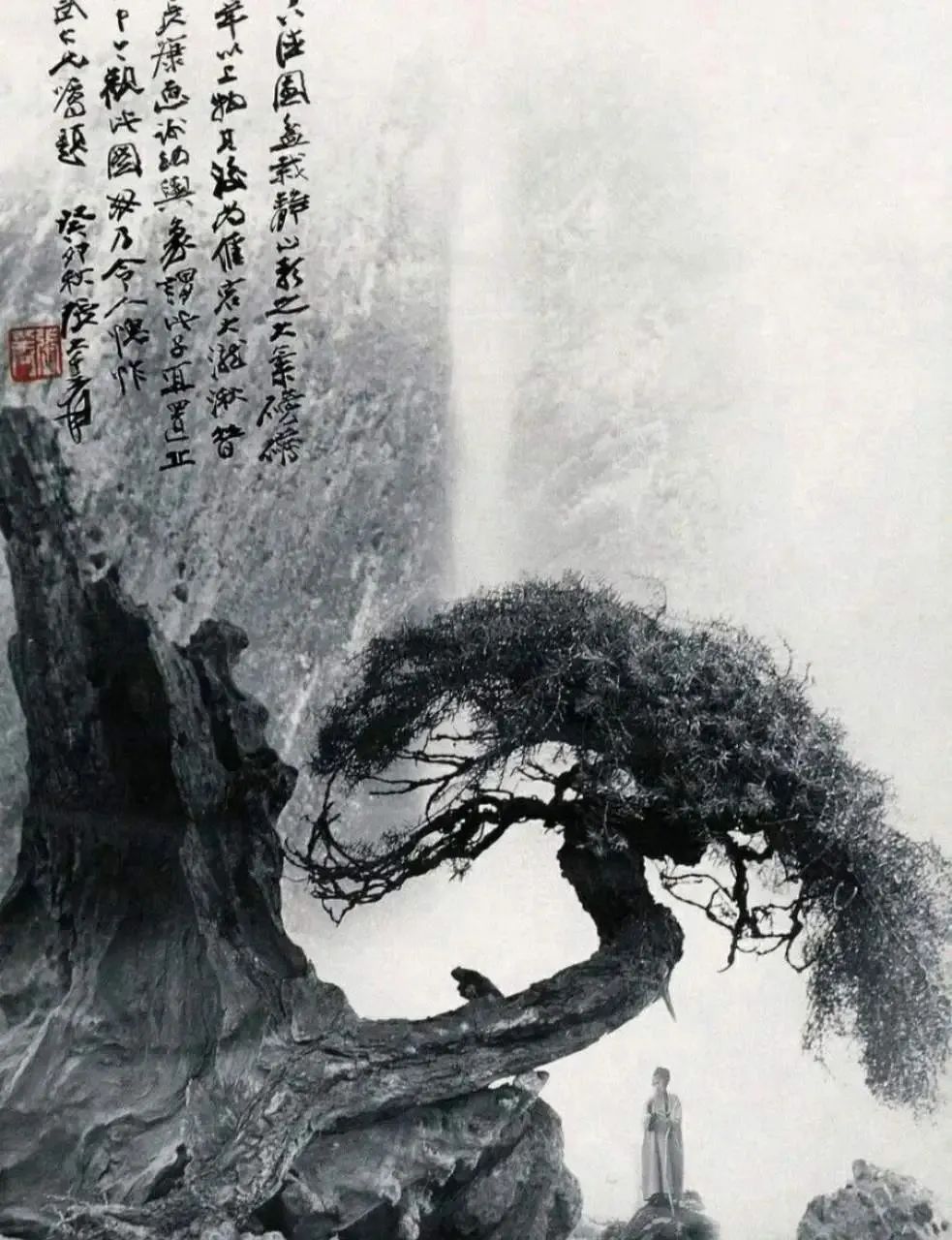

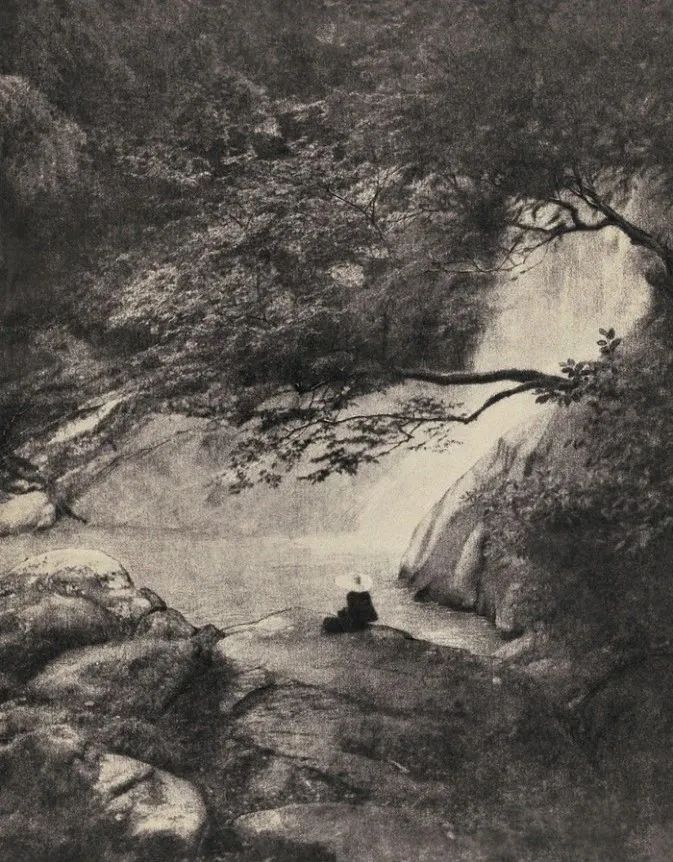

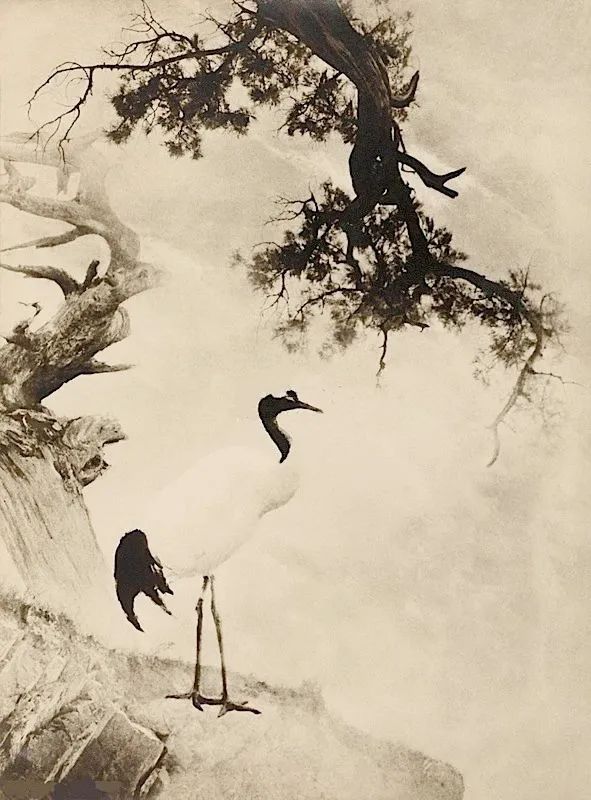

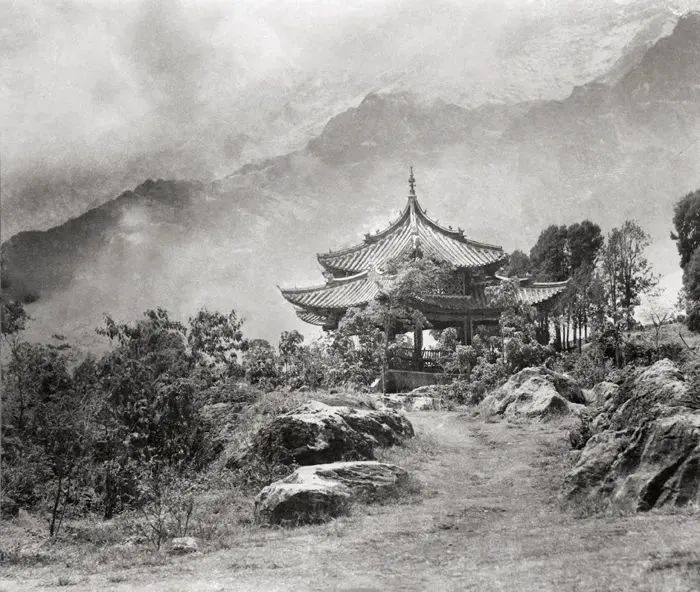

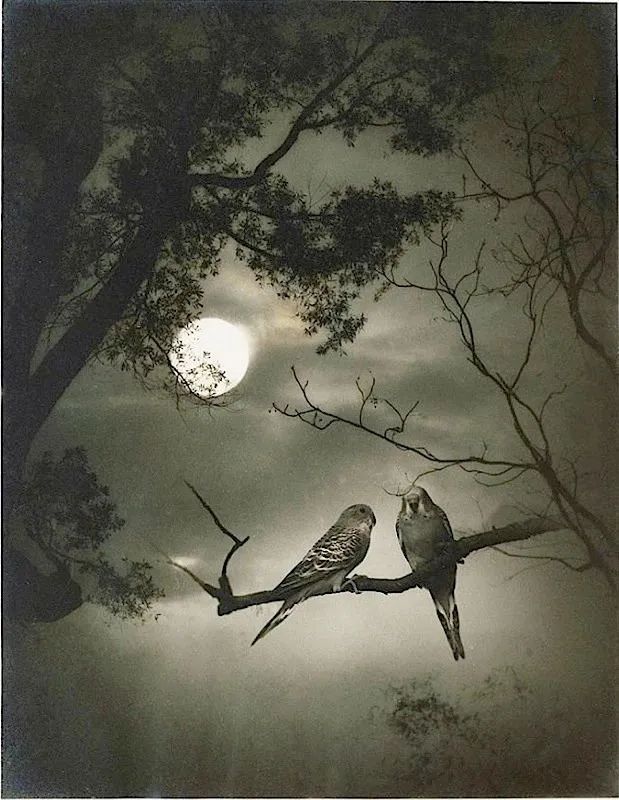

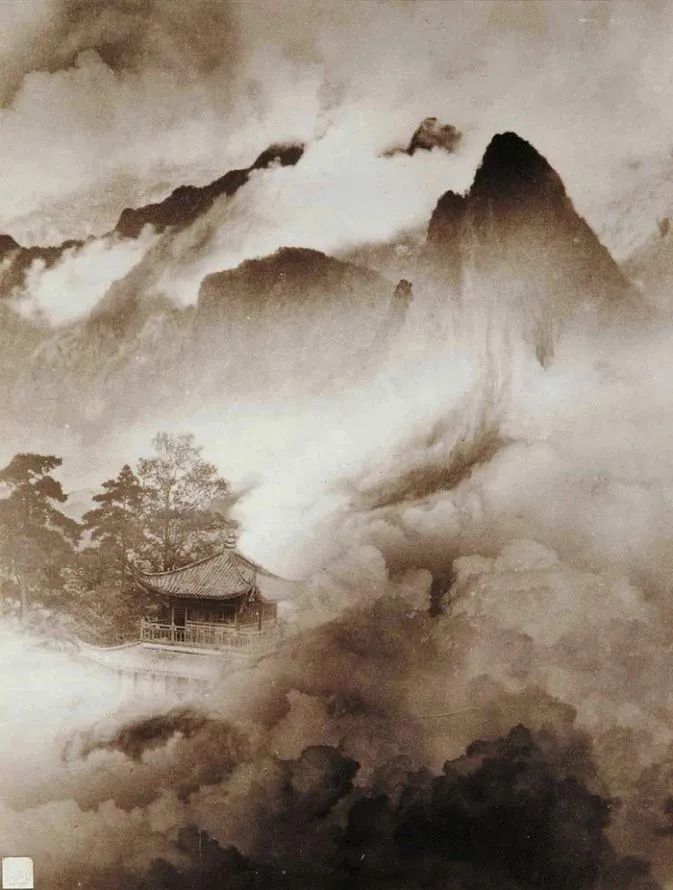

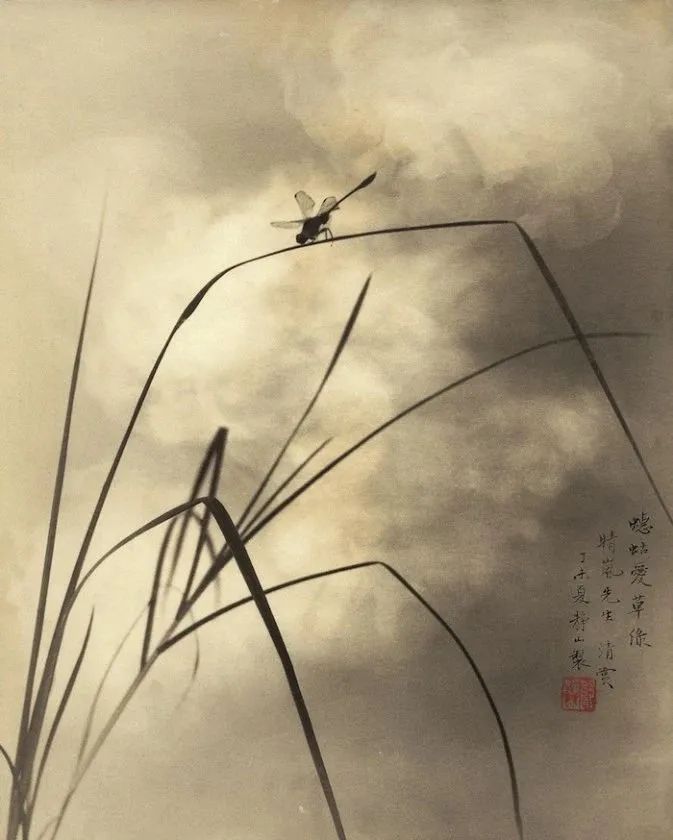

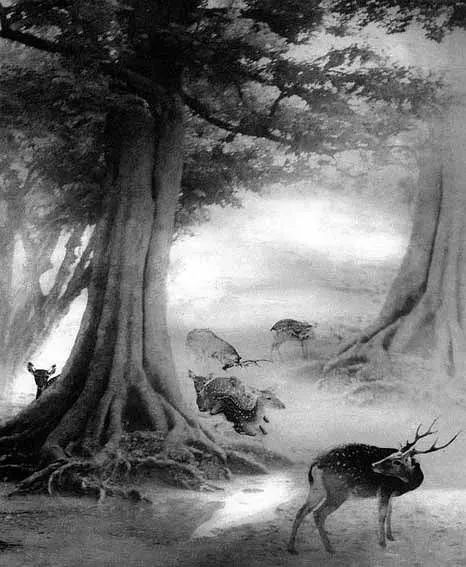

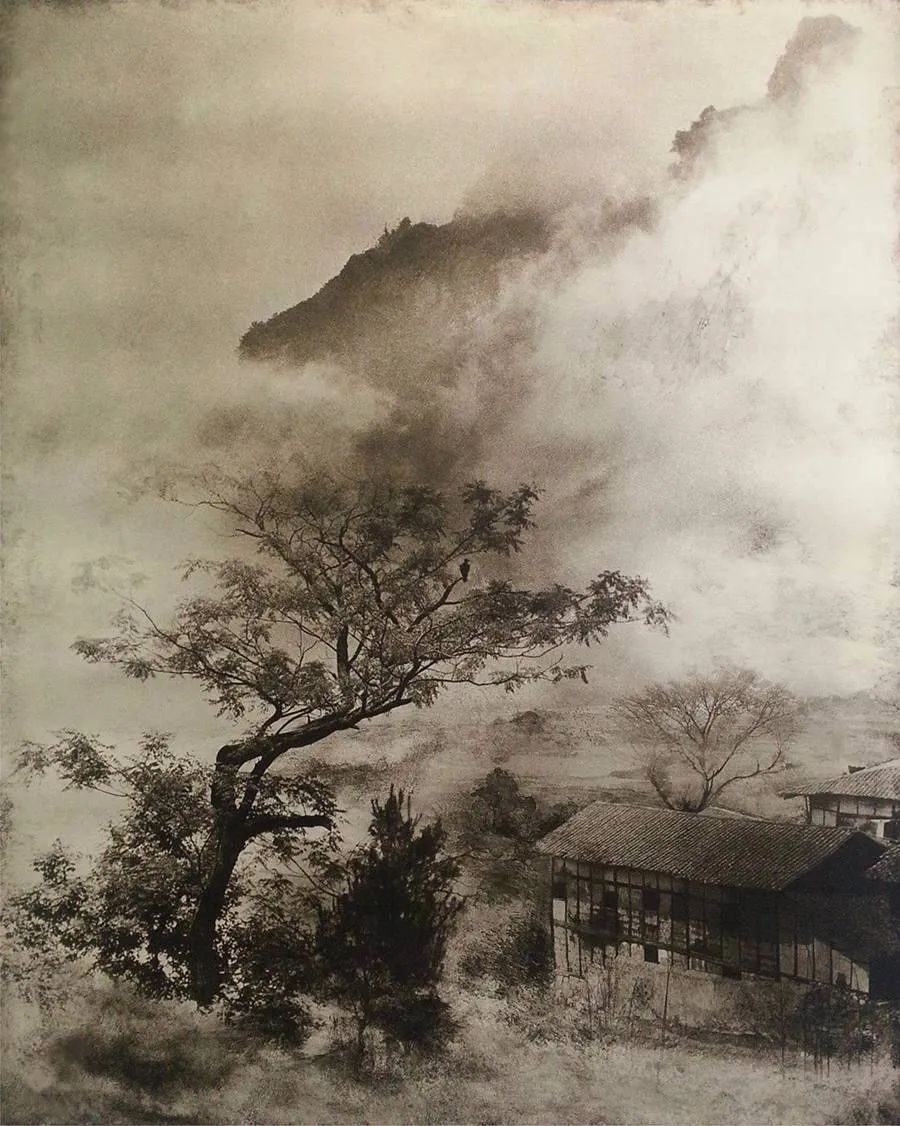

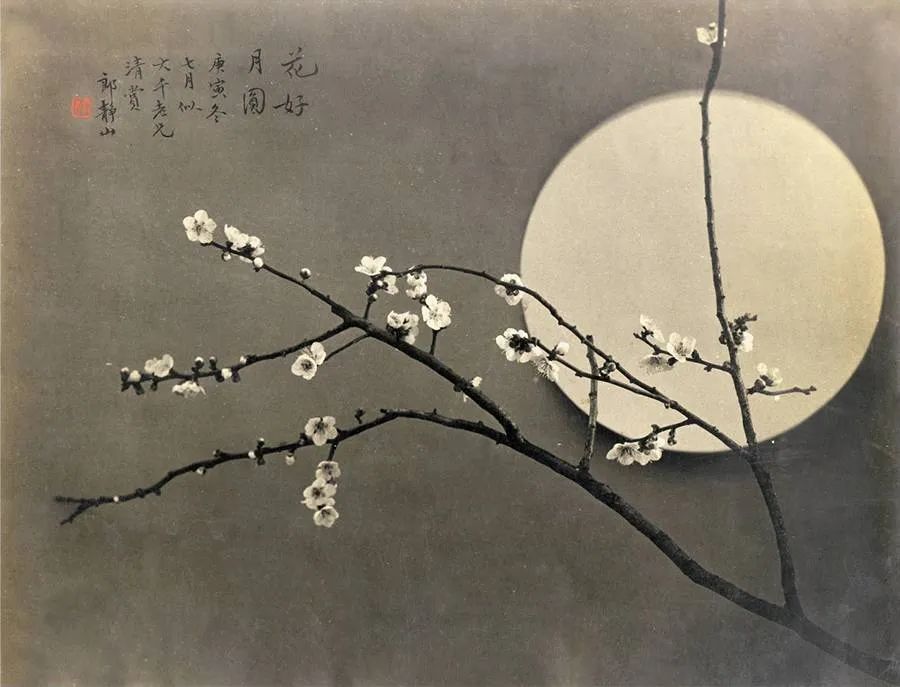

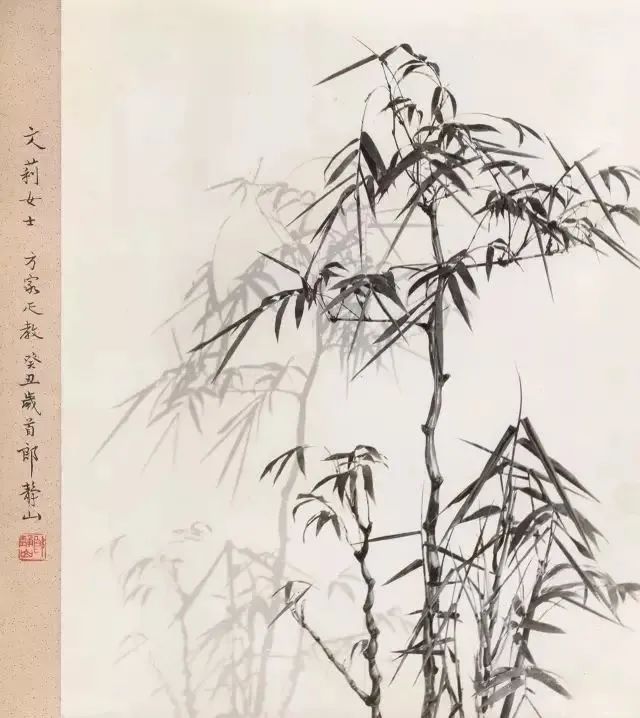

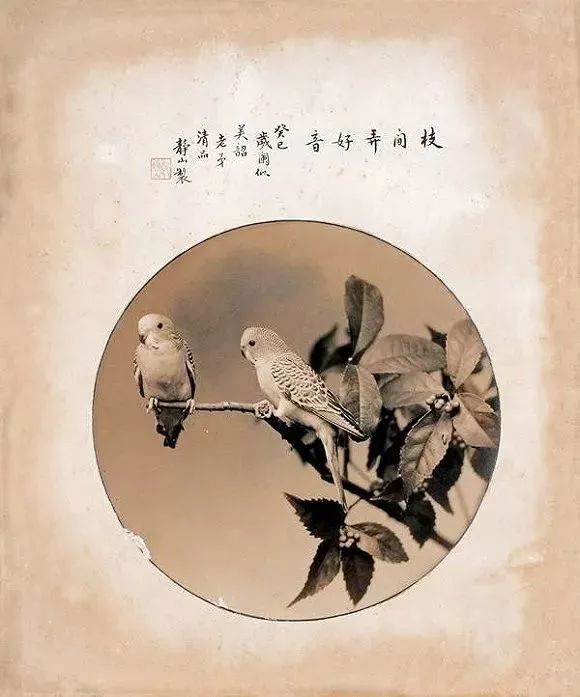

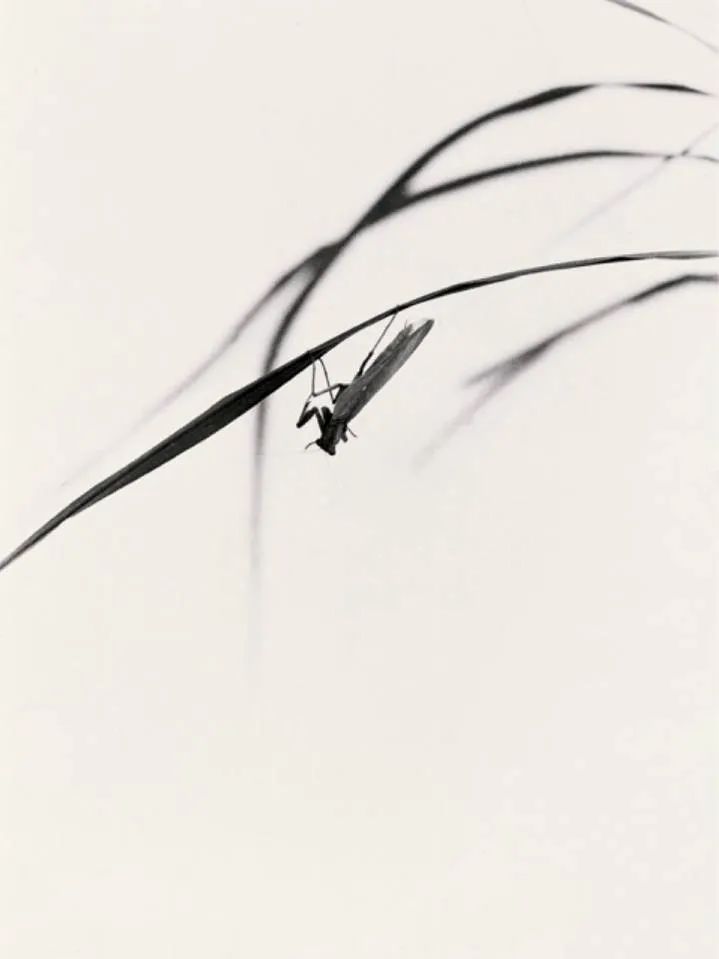

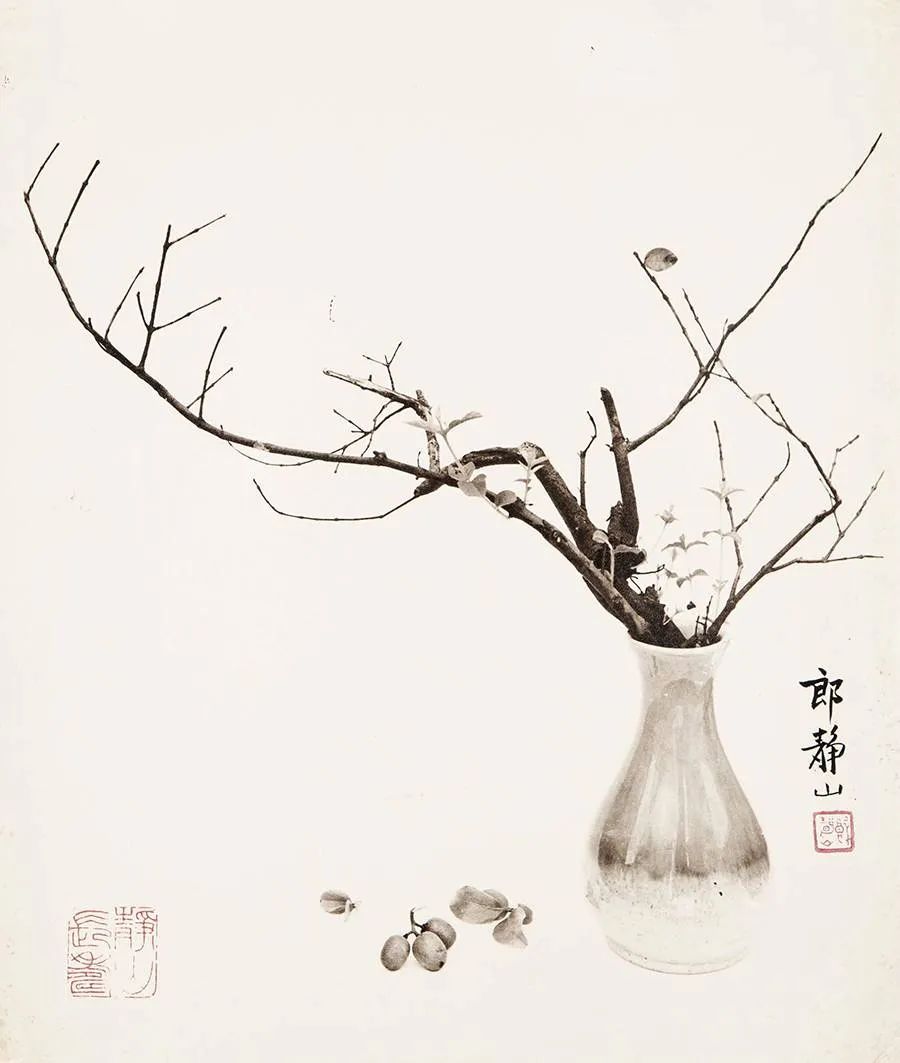

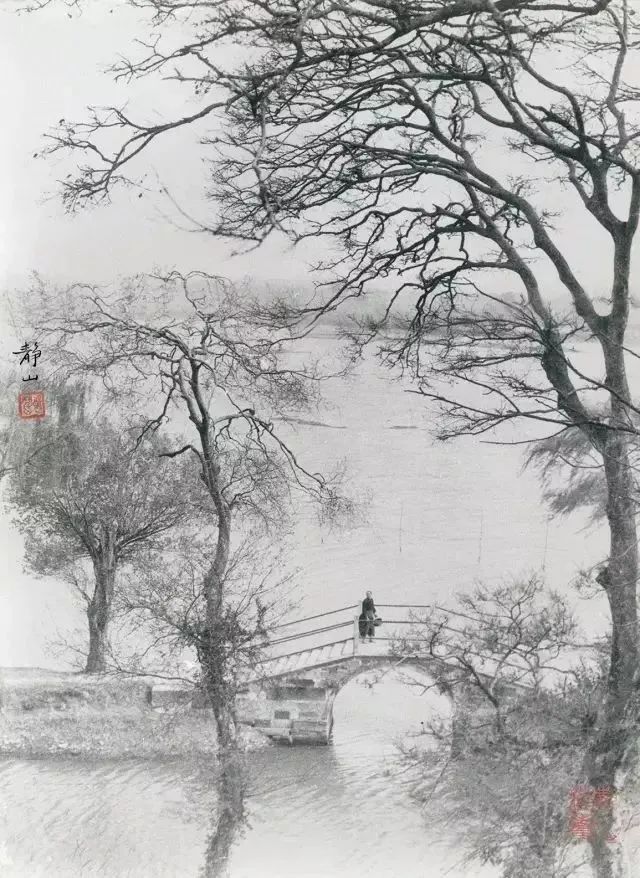

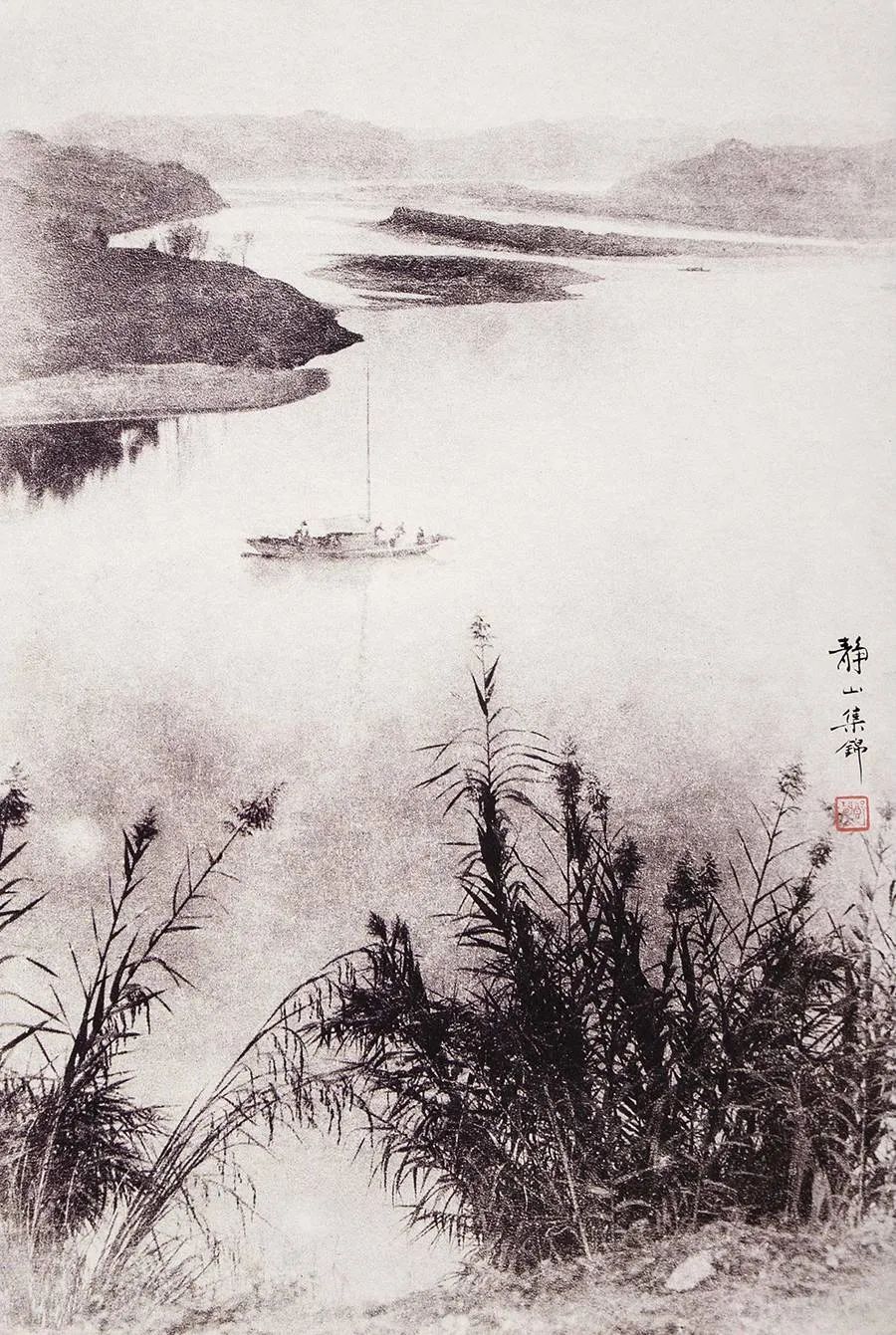

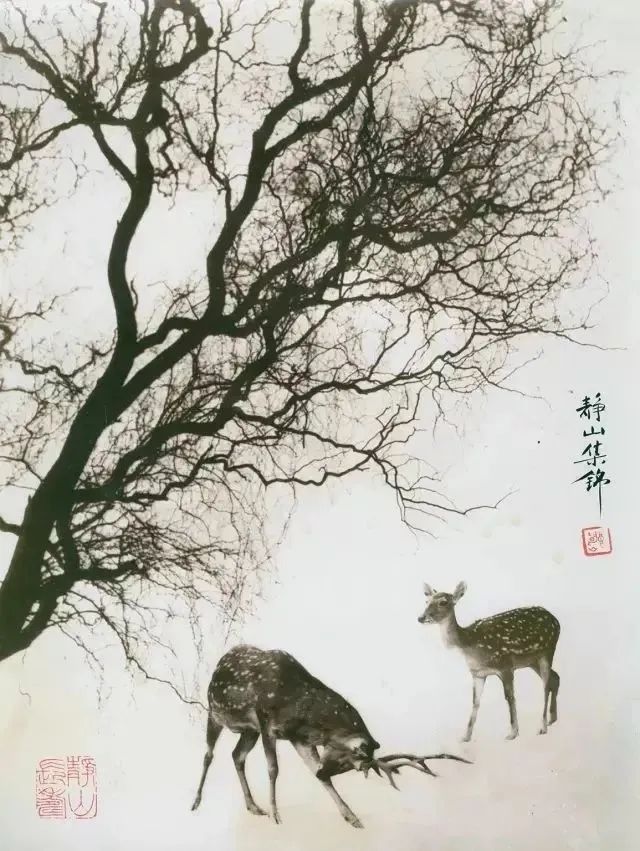

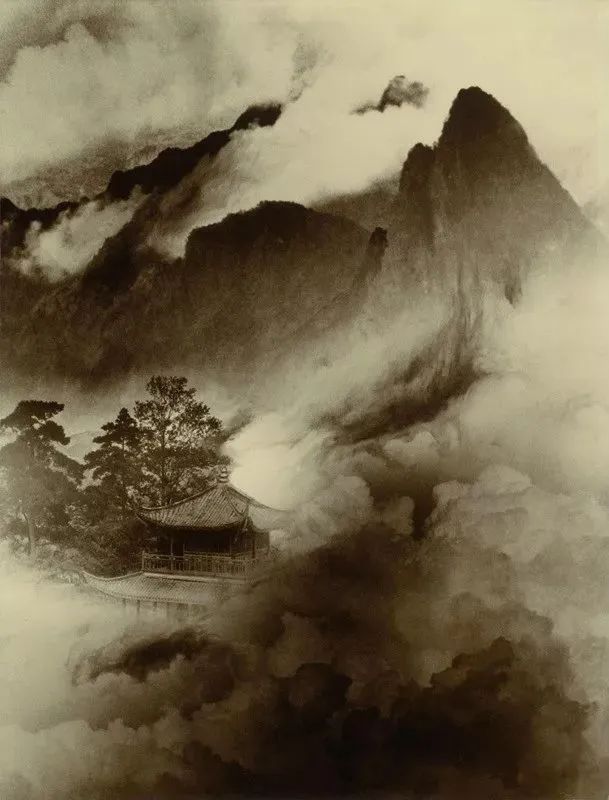

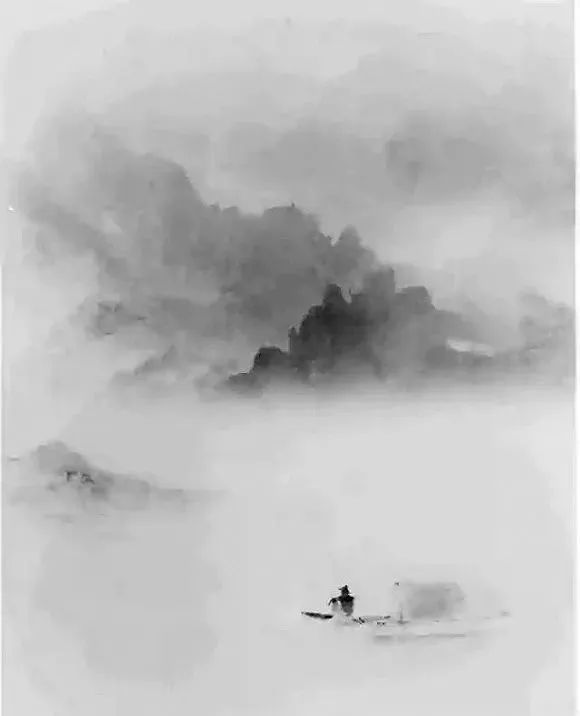

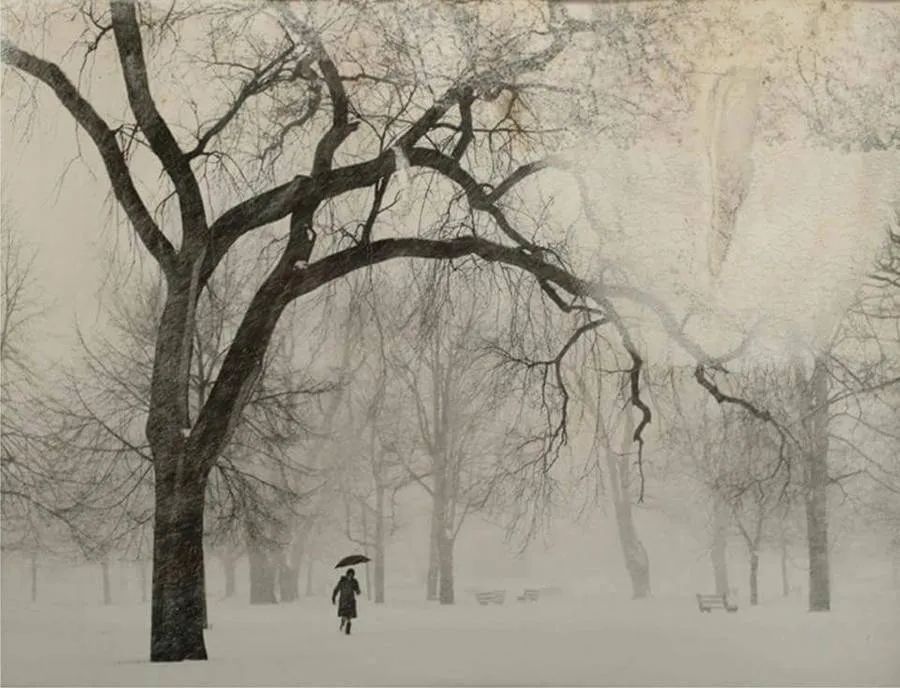

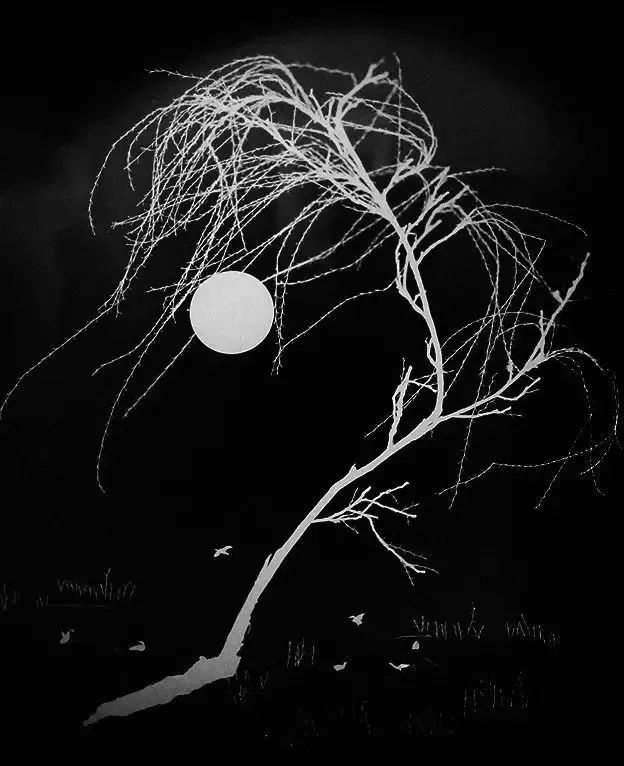

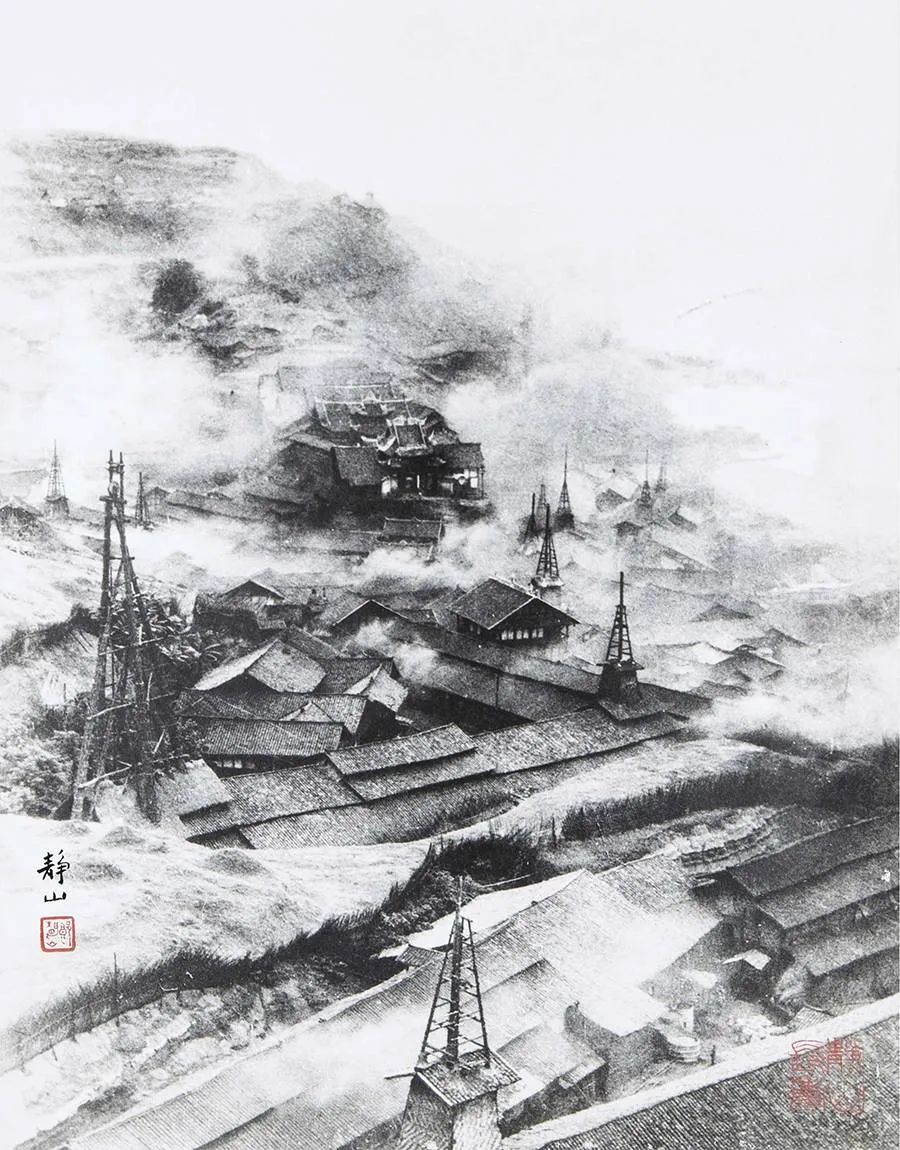

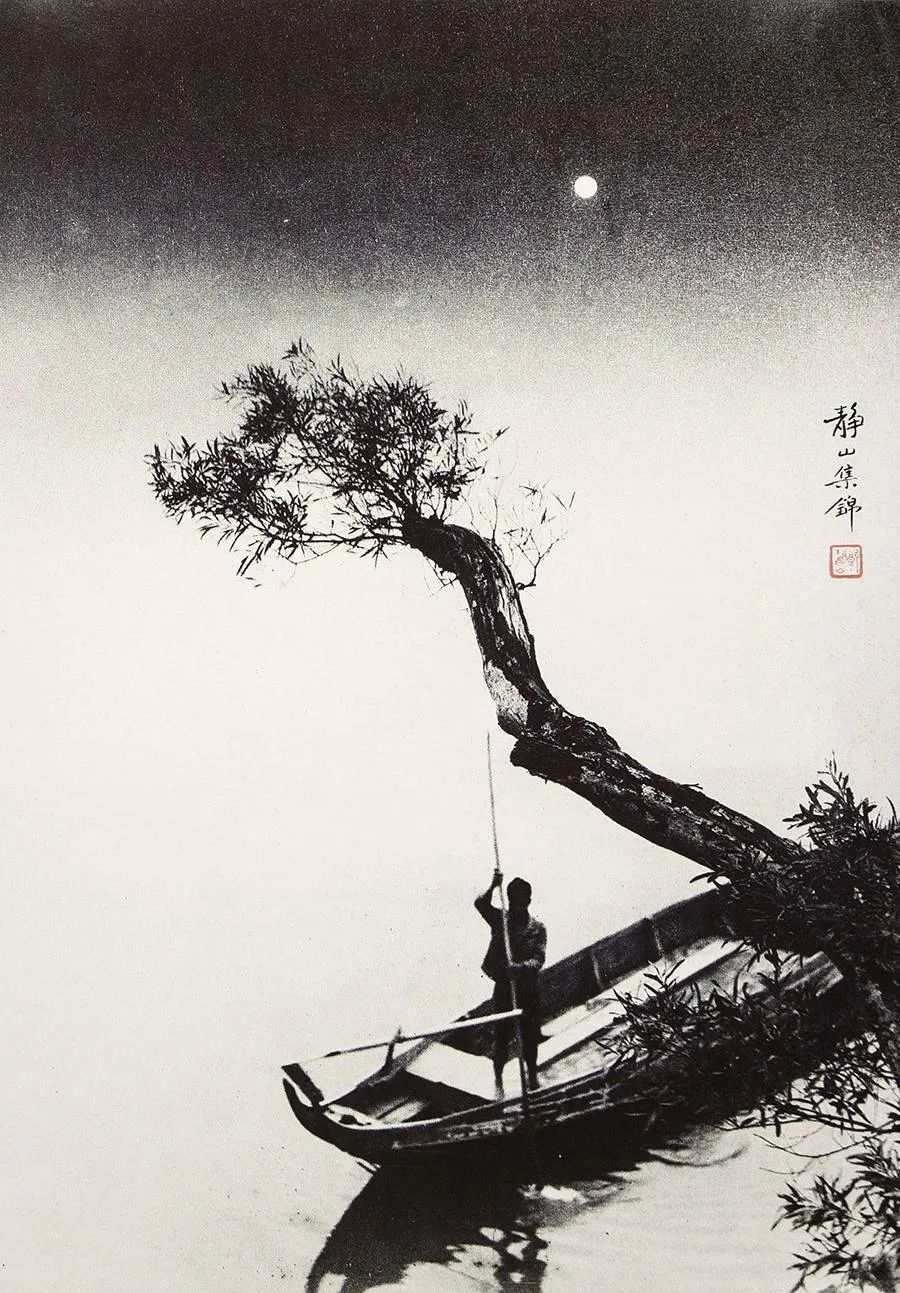

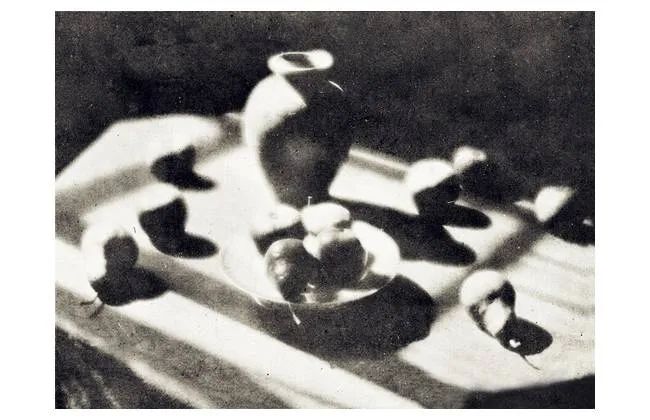

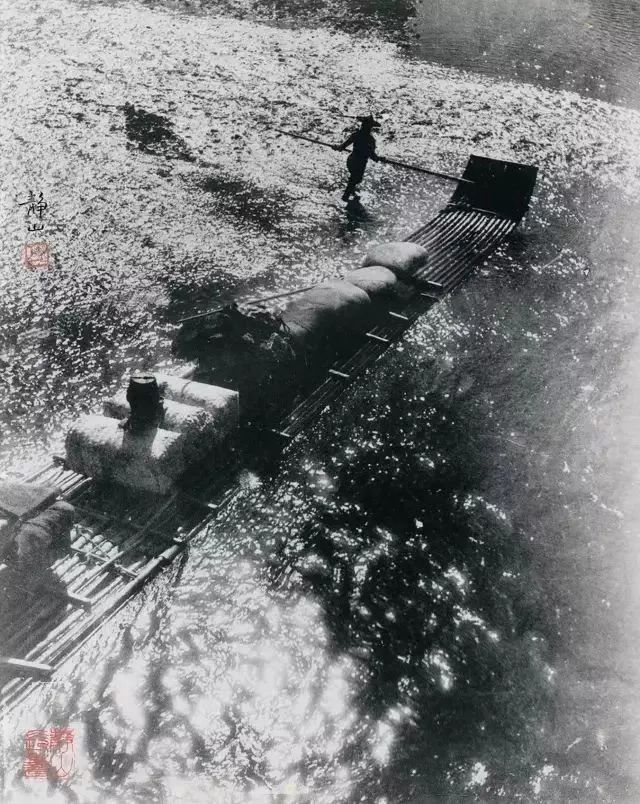

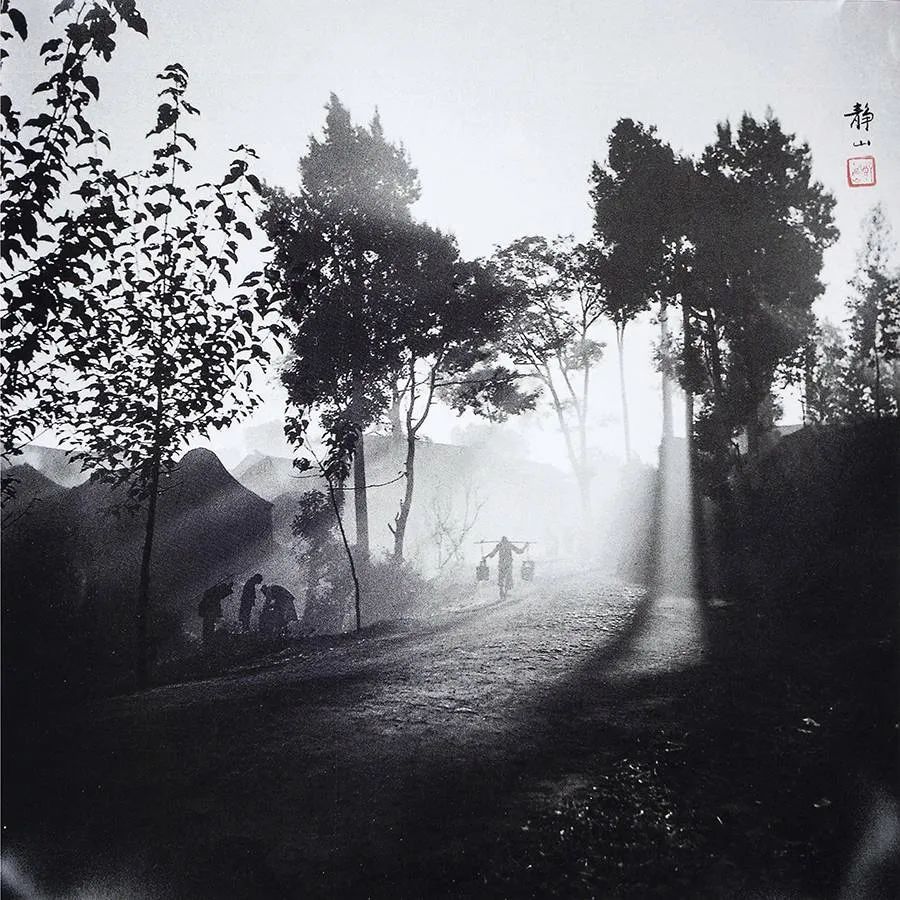

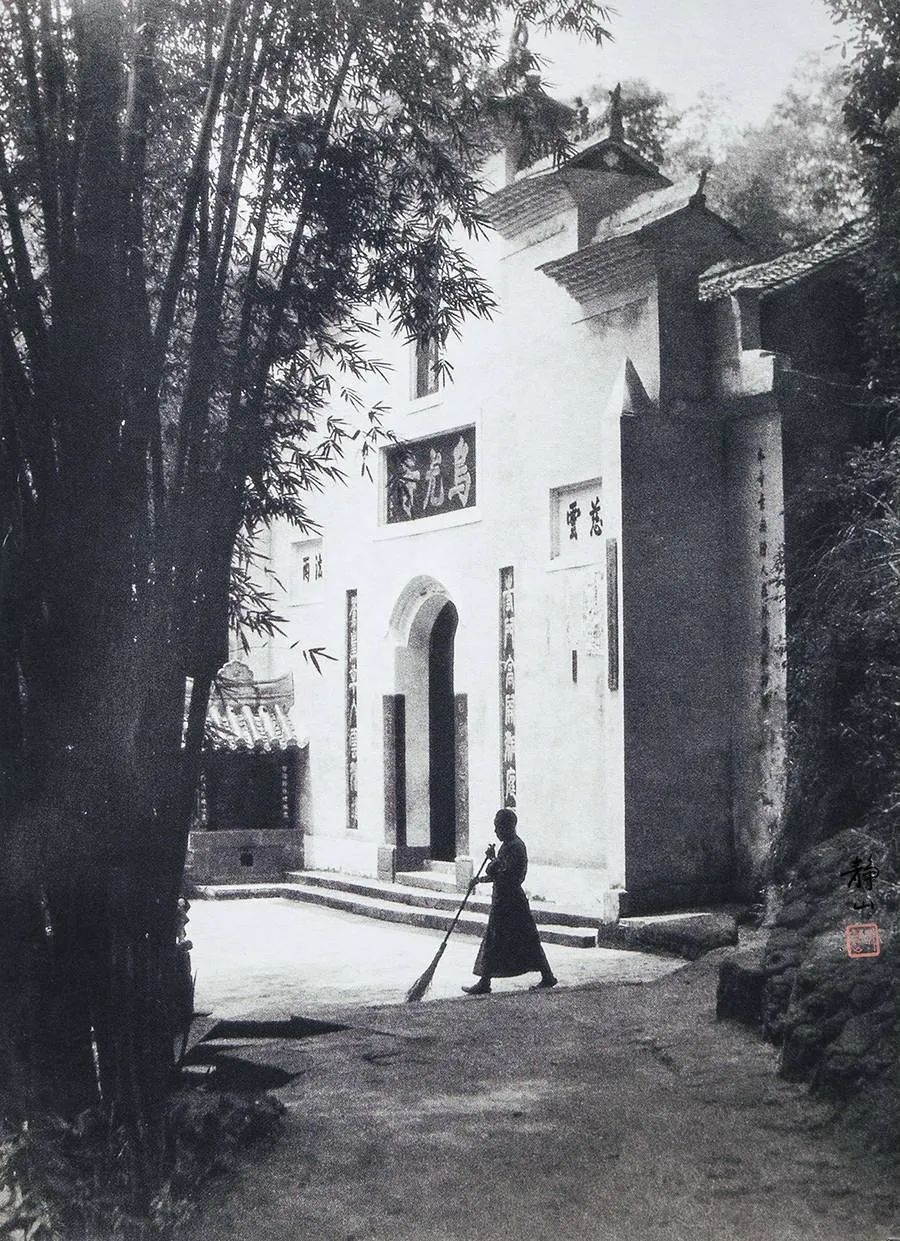

郎静山将不同时间不同地点拍摄的水墨风摄影作品,通过后期暗房技术,艺术的加以取舍与组合,成为新的作品——中国文人画意境的画意摄影作品。郎静山称此种方法为“集锦摄影”。

郎静山

1892—1995

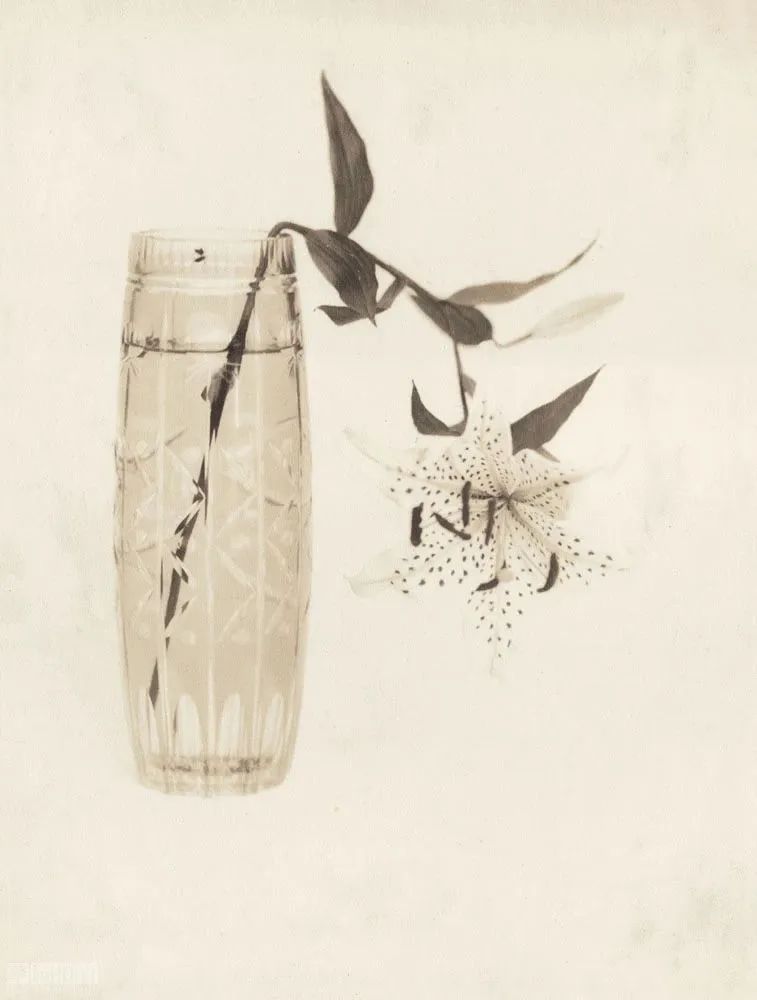

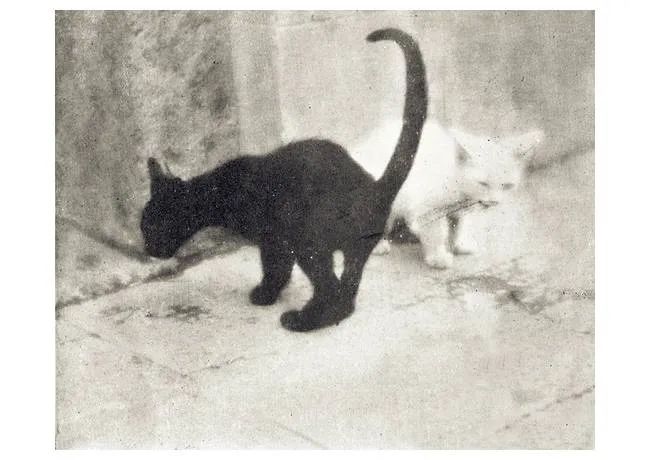

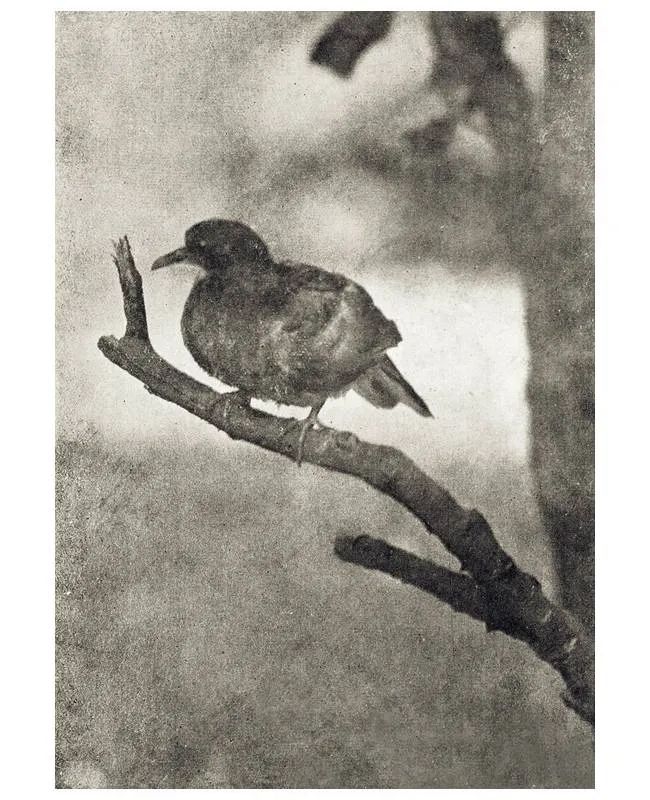

郎静山画意摄影

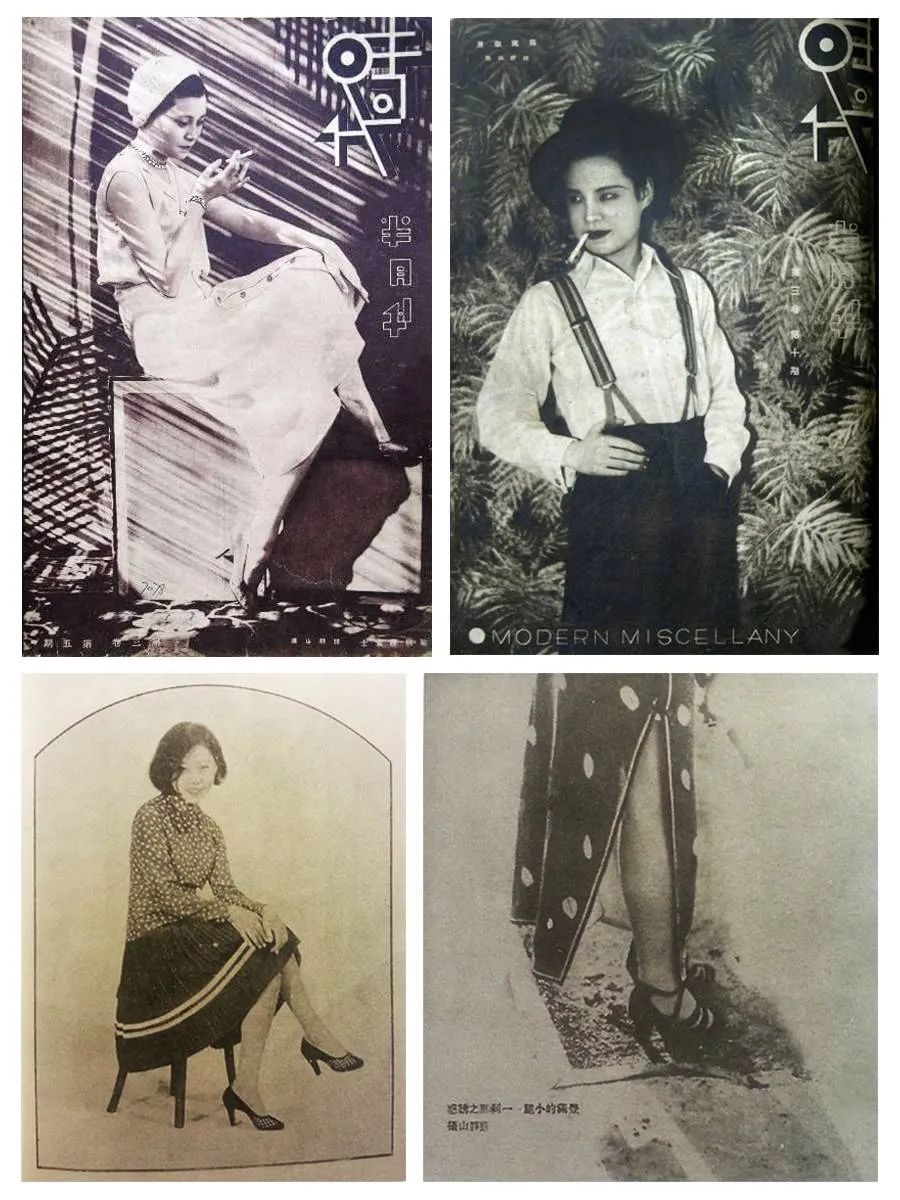

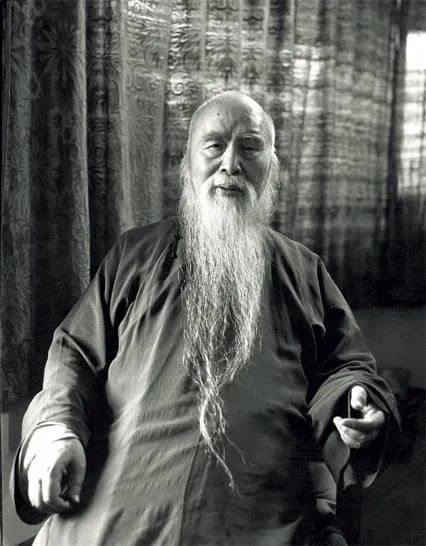

郎静山人像作品

胡适

雷震

李丽华

三毛与刘侠

齐白石

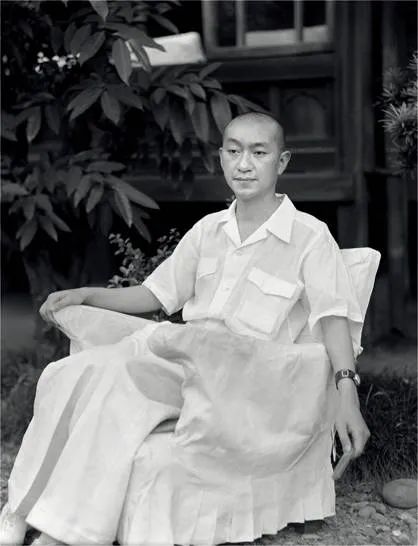

吴清源

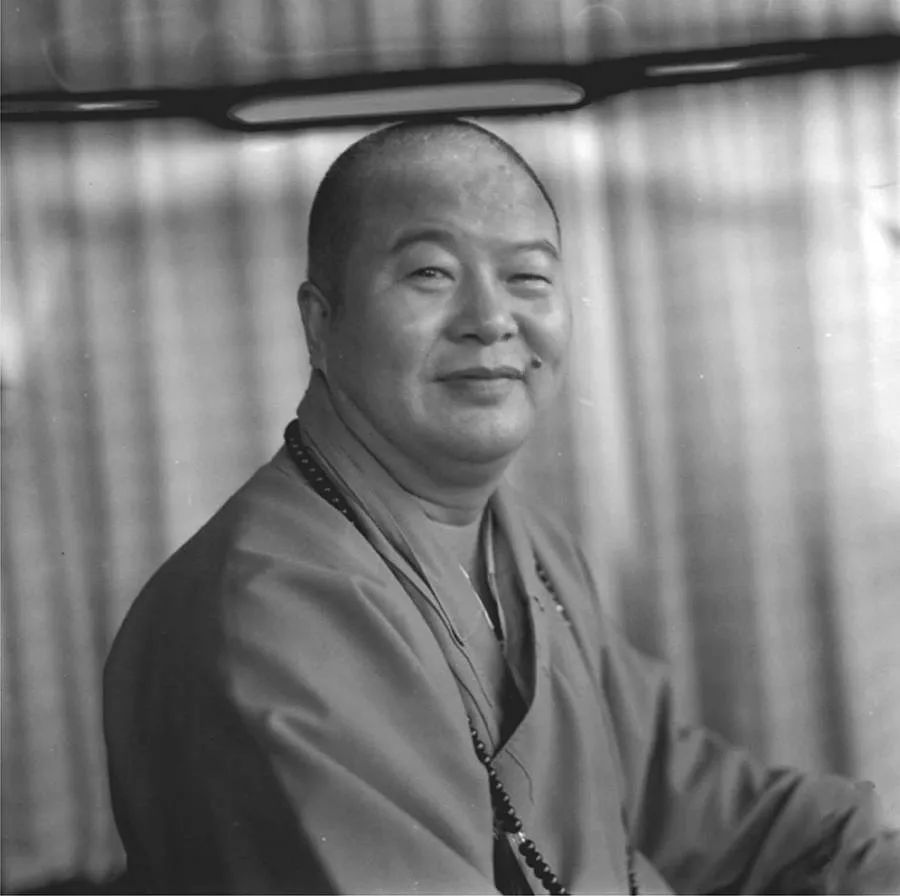

星云法师

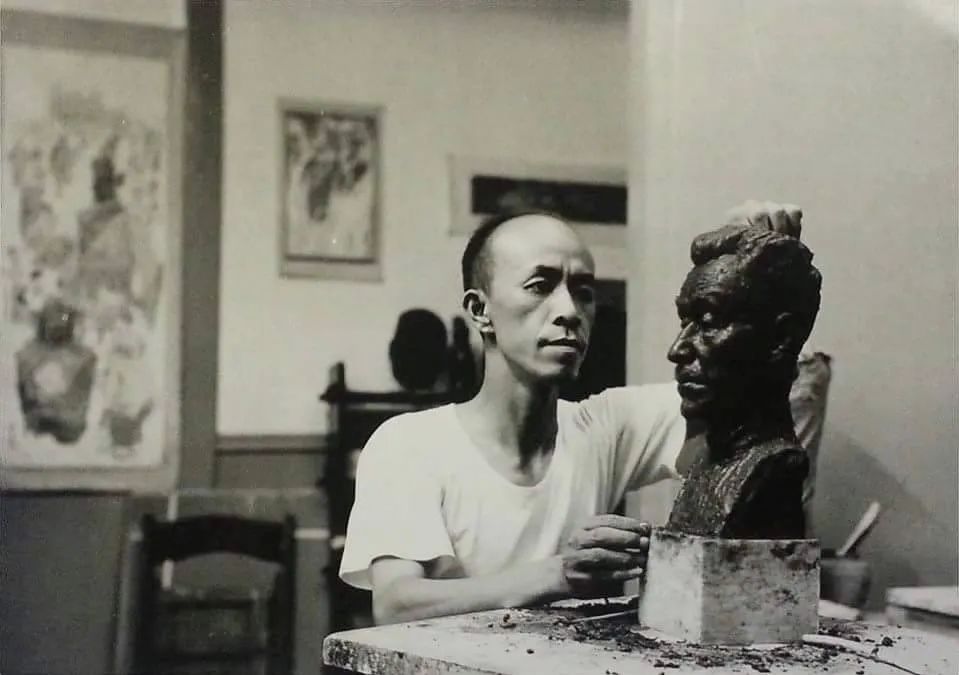

杨英凤

于右任

评论

以下文字引自 李玥《摄影艺术本体论研究》

中国第一批摄影师之一郎静山先生出生时正�值20世纪之初这样一个心酸的时代。职业生涯初期,他是上海《申报》的摄影记者,在战火纷飞的岁月中,他逐渐形成了与传统新闻摄影并不相同的艺术风格,成为中国绘画主义摄影最早的代表人物之一。郎静山的第一幅画意摄影作品《柳丝下的摇船女》于 1931年入选日本摄影沙龙,之后他一生都在坚守着带有中国传统绘画特点的绘画主义摄影观。在那个时代的外国摄影师的摄影作品中,总是充斥着吸食鸦片的梳着大辫子的男性或裹着小脚的娼妓,中国人总是以“东亚病夫”的形象在影像中示人。郎静山看到这样带有偏见的表达很是焦急,“照相是外国人发明的,为何我有如此不解之缘呢?想起最初外国人到中国,往往只拍中国女人的'三寸金莲’,拍鸦片烟,坐人力车,抬轿子那些落后的东西,他们根本不知道中国的文化是什么,他们根本看不到中国文化优美的一面久而久之,使人误以为这些就是中国。我的创作理念很简单,就是想把好的、美的东西拍出来,呈现给大家,我一直致力在摄影中寻找一种可以表现美的方法。把美的保留,不美的丢弃……”在郎静山的作品中,人们看不到透视法则,但可以看到“经营位置”的意图,这与中国画的风格相似。他认为,中国传统山水画讲究“三远”:平远、高远、深远。既然是远,就否定了包含着近景与远景的透视法则的观看视角的可能,而西方传统风景绘画正是遵循这样的规律。所以,郎静山在拍摄时尽量规避会出现在画面前景位置的物体,他认为这样的物体拍摄出来会比眼球的面积还大,比人眼的视线还广,一旦出现在画面中,便遮盖住了画面深处的层次。

在器材的选择上,郎静山是排斥广角镜头的。相比长焦镜头,广角镜头的拍摄范围的确广阔,但因为光学镜片的结构问题,画面两侧景物的畸变也相对严重,处在画面前景位置的物体由于纵深被拉长了,会显得歪斜。郎静山认为这就打破了某种视角标准。虽然他的作品呈现出了典型的绘画主义摄影的特征,有着强烈的个人风格,但也抹掉了摄影这一艺术形式自身的丰富性,作为媒介,其表达能力也受到了局限。《湖山揽胜》是郎静山先生晚年的代表作之一,也是他一生从事画意摄影的完结篇,拍摄时他已经有 100多岁的高龄了。影像画面从直观的构图到散发的气息,完全是挪用了中国传统山水的创作体系,从审美意义上看,意象的传达恢宏又舒畅。在那个时代,郎静山的创作也为摄影艺术注入了属于东方的血液。

中国传统哲学以人与自然的和谐作为最终追求,即使在西方,当时的摄影理论也很匮乏,况且诞生于西方思想语境下的摄影的确还未能找到一条跨越巨大的文化隔阂的路径,这在郎静山眼中是一种缺陷,他试图用自己的实践来弥补。如今人们已经无须再讨论这样那样的画意摄影手法,透过这些作品,应该对连接着现象与本体、心象与物象的摄影媒介做出更深入的探究。

绘画主义摄影的确加快了摄影的艺术性进程,在某种程度上为摄影在艺术的范畴找到了一个暂时的容身之地,也在某些方面引发了绘画自身的反思,推动了西方绘画多样化的进程。但是,这样的创作方式在传达唯美的同时,也抹杀了自然现象其他形式的显现,将原本有更多意味的风景反而遮蔽了起来,本身活跃的本体层面也变得机械、刻板了,正如爱德华·韦斯顿所说:“就本质而言,'画意摄影’是一种违反摄影本性的创作手法,也可以说是一种对摄影本质的误认。”

【版权归原作者所有,仅供分享】