约翰·汤姆逊

约翰·汤姆逊

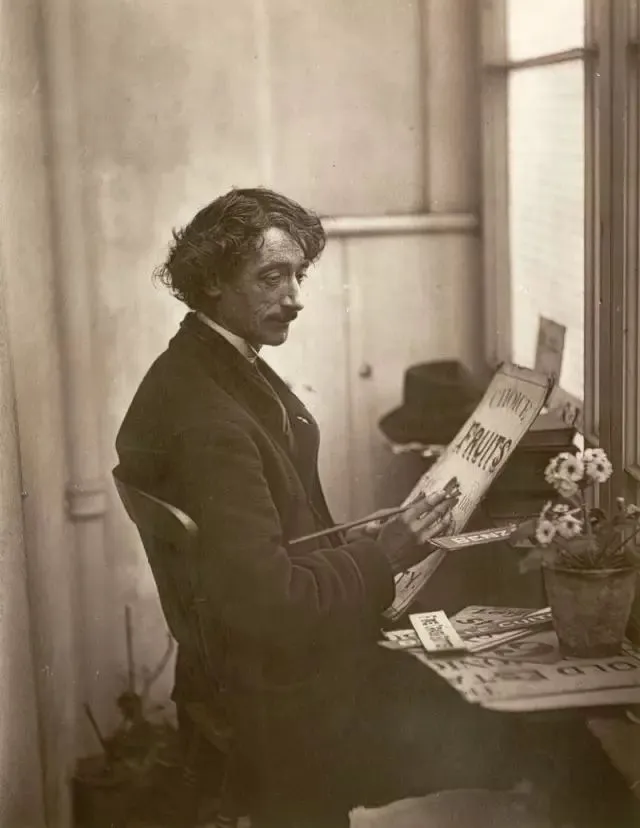

约翰·汤姆逊(John Thomson,1837-1921),19世纪最重要的摄影先驱之一,被誉为“摄影界的马可·波罗”。汤姆逊是最早且最广泛的拍摄远东地区的摄影家,他忠实纪录了19世纪东方各国的风土人情,尤其他镜头下的晚清中国,异常完整,成为“中国摄影史”极其重要的组成,具有极高的史料价值、艺术价值和文化价值。

约翰·汤姆逊出生于英国苏格兰的爱丁堡,年少时是光学仪器作坊的学徒。在工作中,学会了摄影的原理。1862年4月,约翰·汤姆逊的足迹踏上英国在东亚重要的殖民地──新加坡,并在当地开设相馆,专为商人们拍摄肖像照片,工作之暇,则喜好拍摄当地的居民与地理景象。1865年他造访泰国、柬埔寨一带游历,用摄影纪录了当地的人文景观。1866年回到英国,这年约翰·汤姆逊成为英国皇家地理学会的成员。

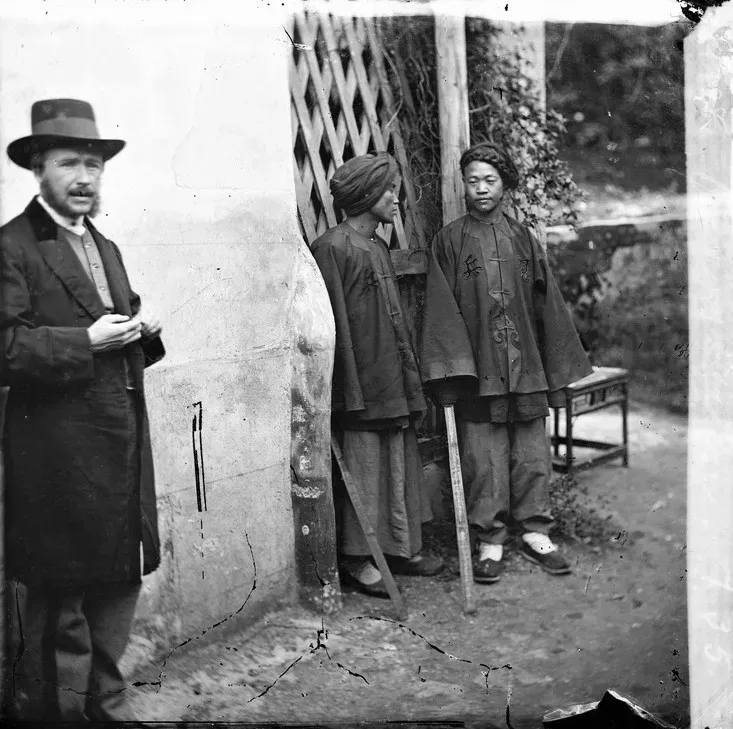

1868年约翰·汤姆逊再次折返“远东”,并将工作地点移至香港,开始他著名的中国旅程,历时五年,足迹遍布中国大陆各地,拍摄了非常多的精彩作品。1871年约翰·汤姆逊前往厦门,在这里遇见了马雅各(James Maxwell, 1836-1921)。马雅各是位医师,同样来自苏格兰。1865年时,苏格兰长老教会派遣他到台湾传教。此时,两位苏格兰同乡在厦门相遇,借由马雅各的描述,约翰·汤姆逊知道了很多关于台湾岛上原住民的讯息,这深刻地吸引了他,决定随同马雅各来台。

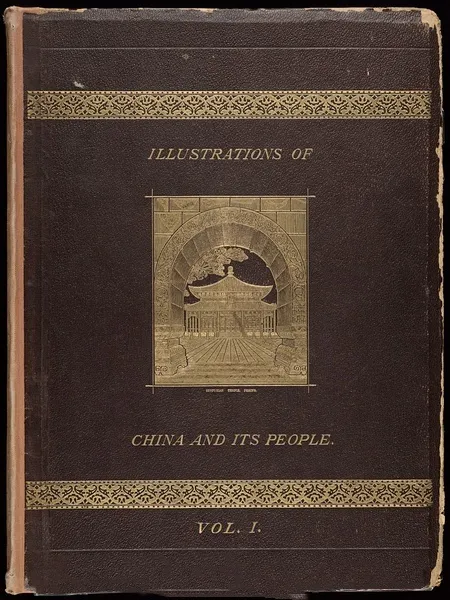

1872年回到英国后,汤姆逊整理了自己在中国拍摄的照片和日记,出版了这部《中国与中国人影像》(Illustrations of China and ItsPeople)。

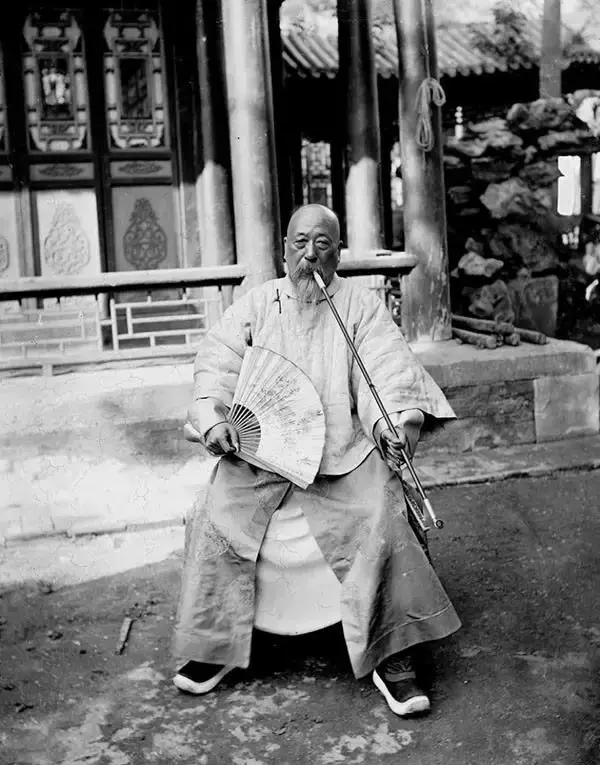

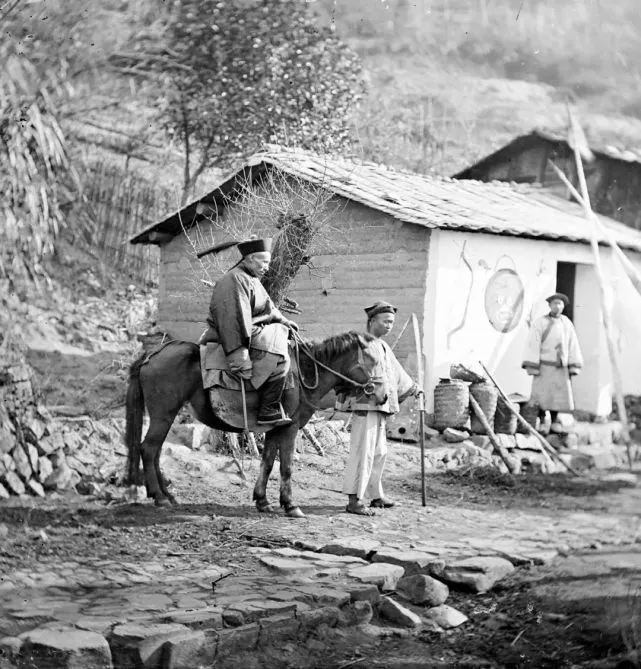

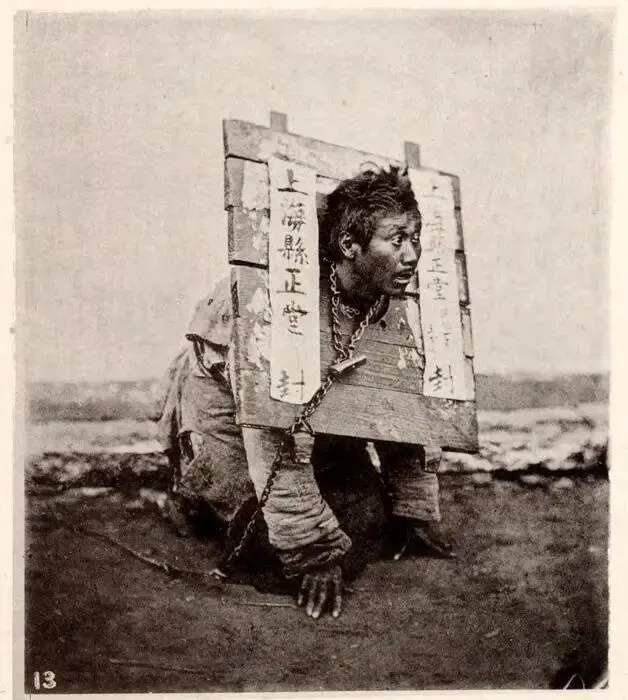

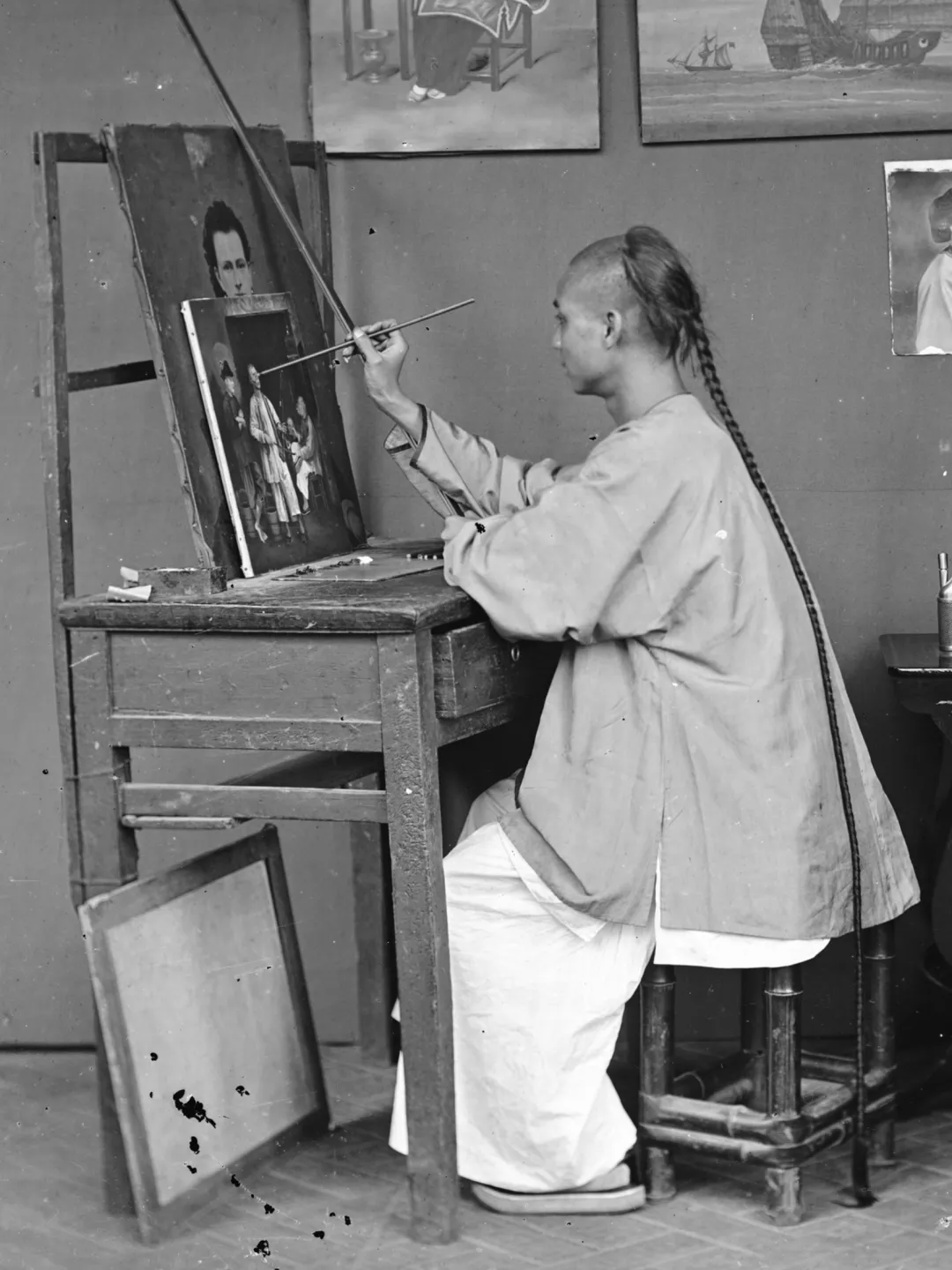

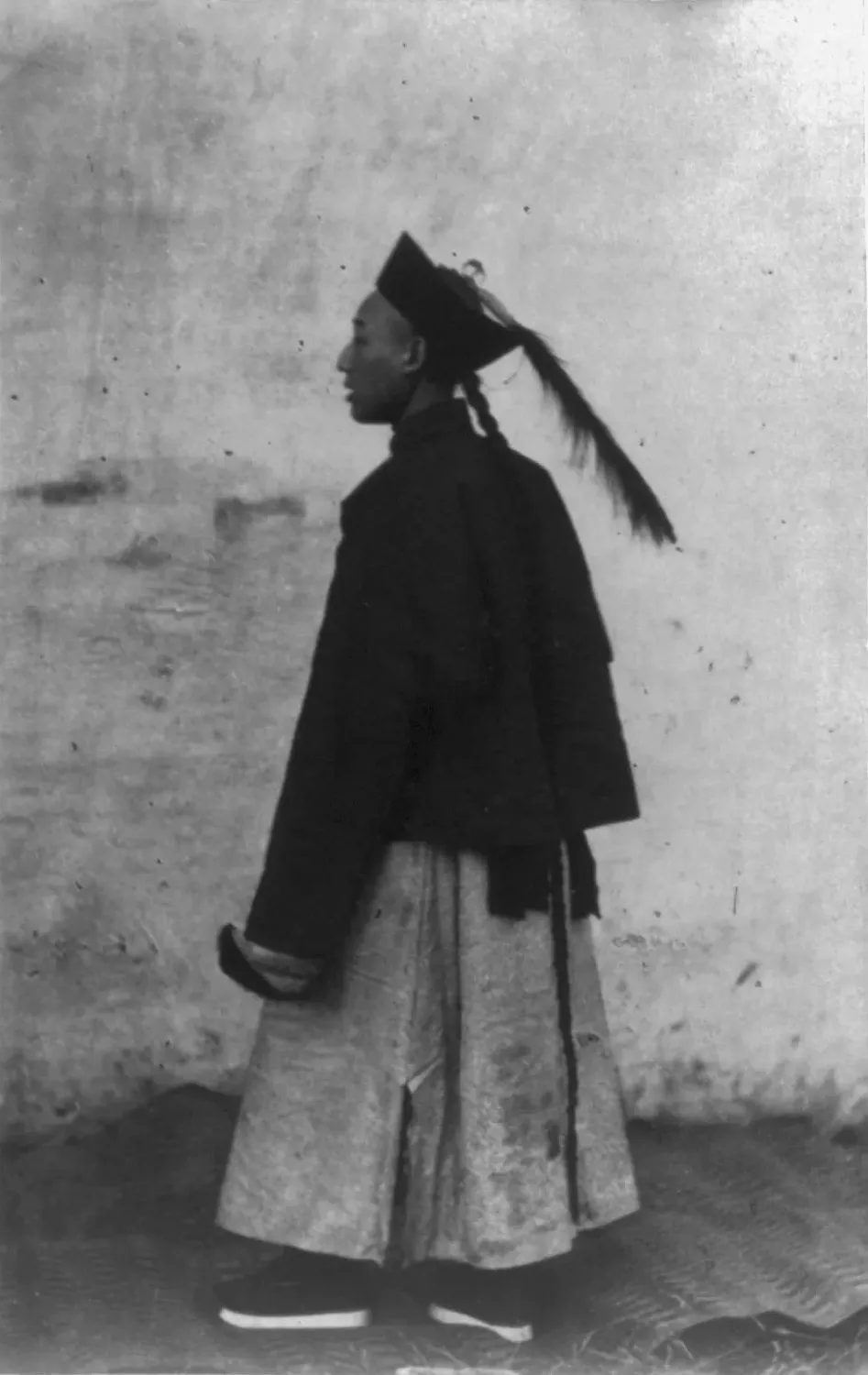

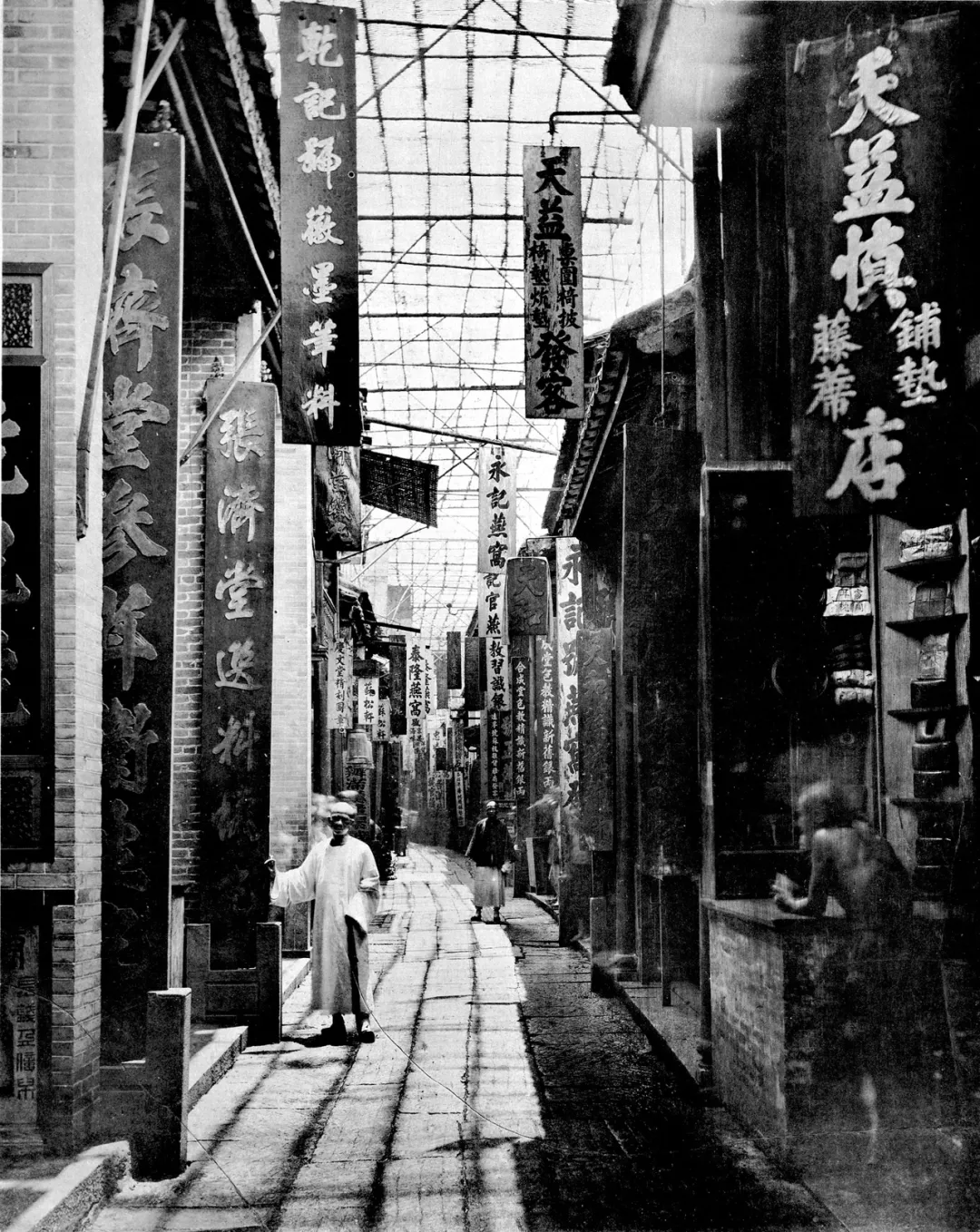

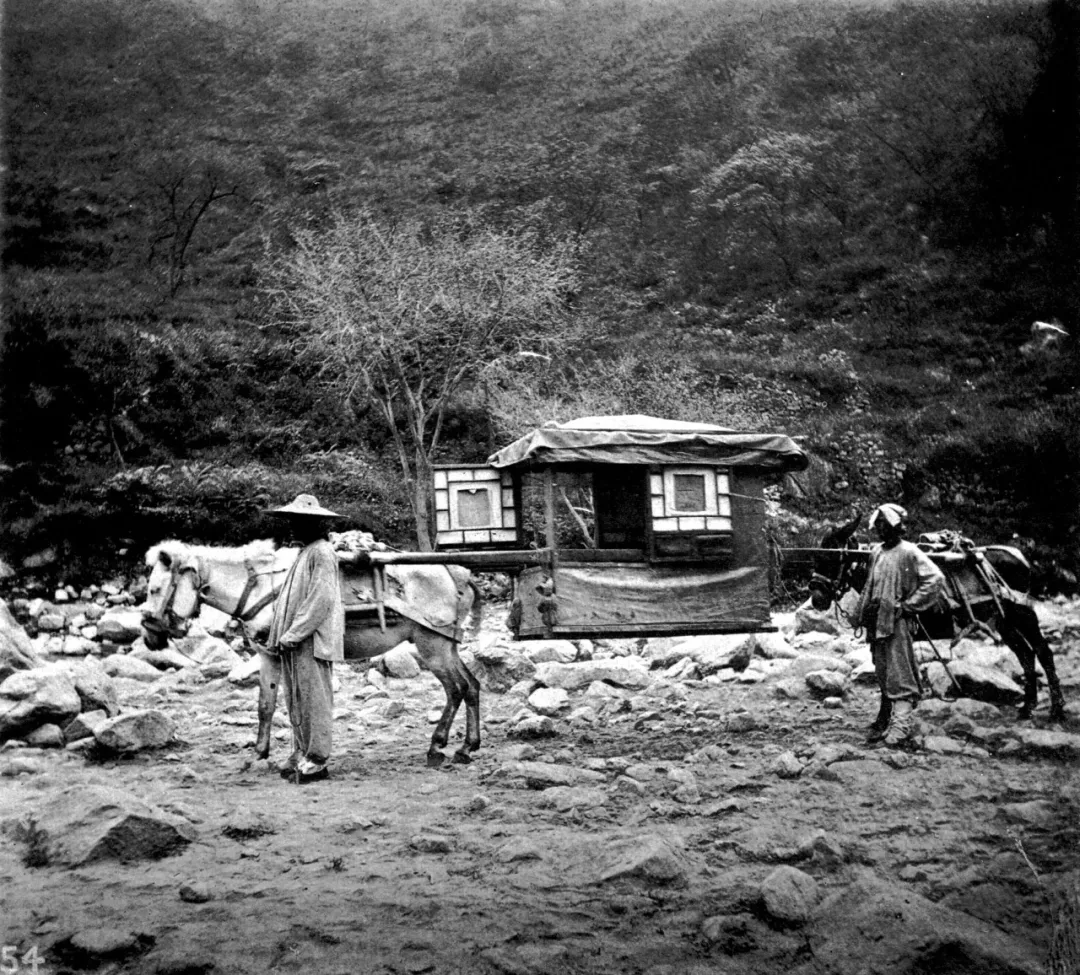

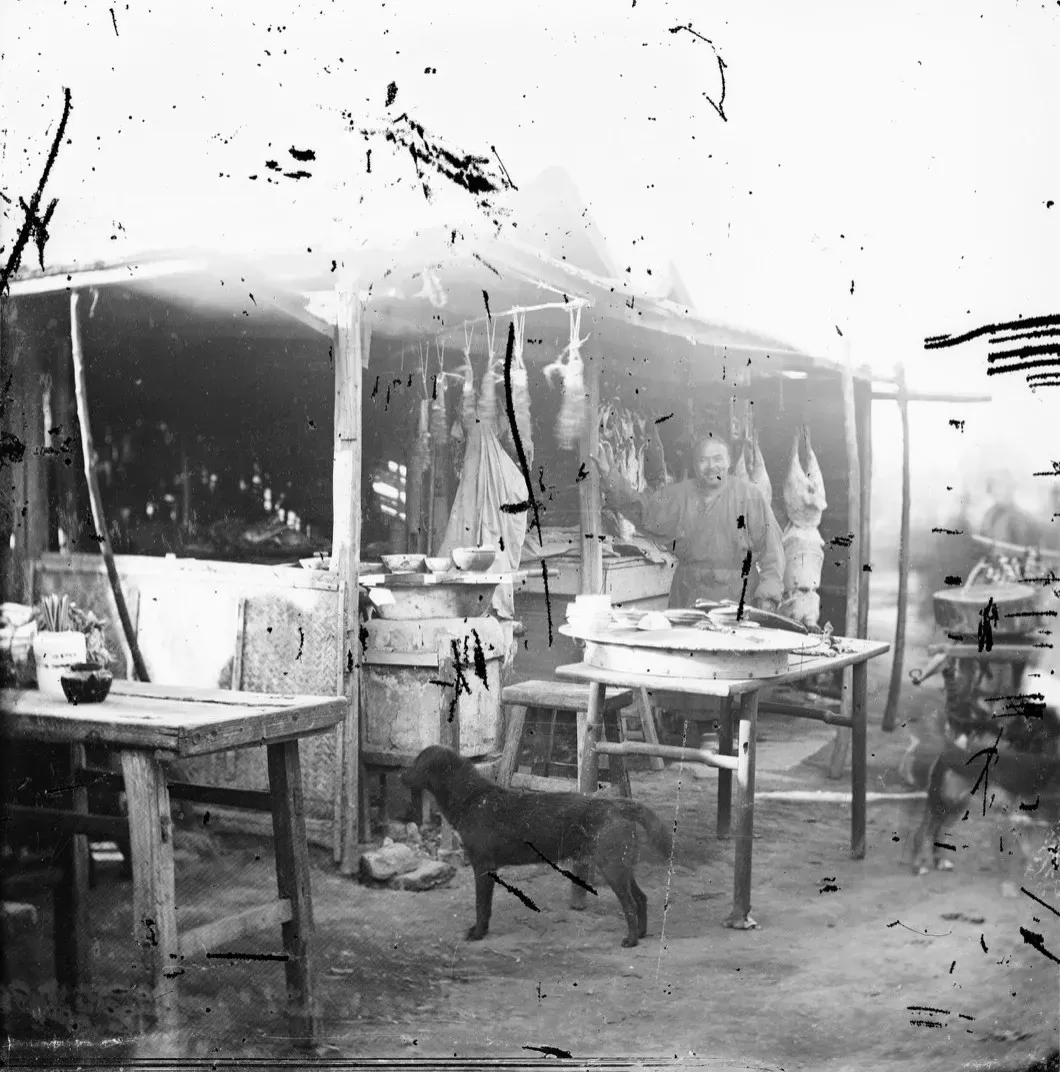

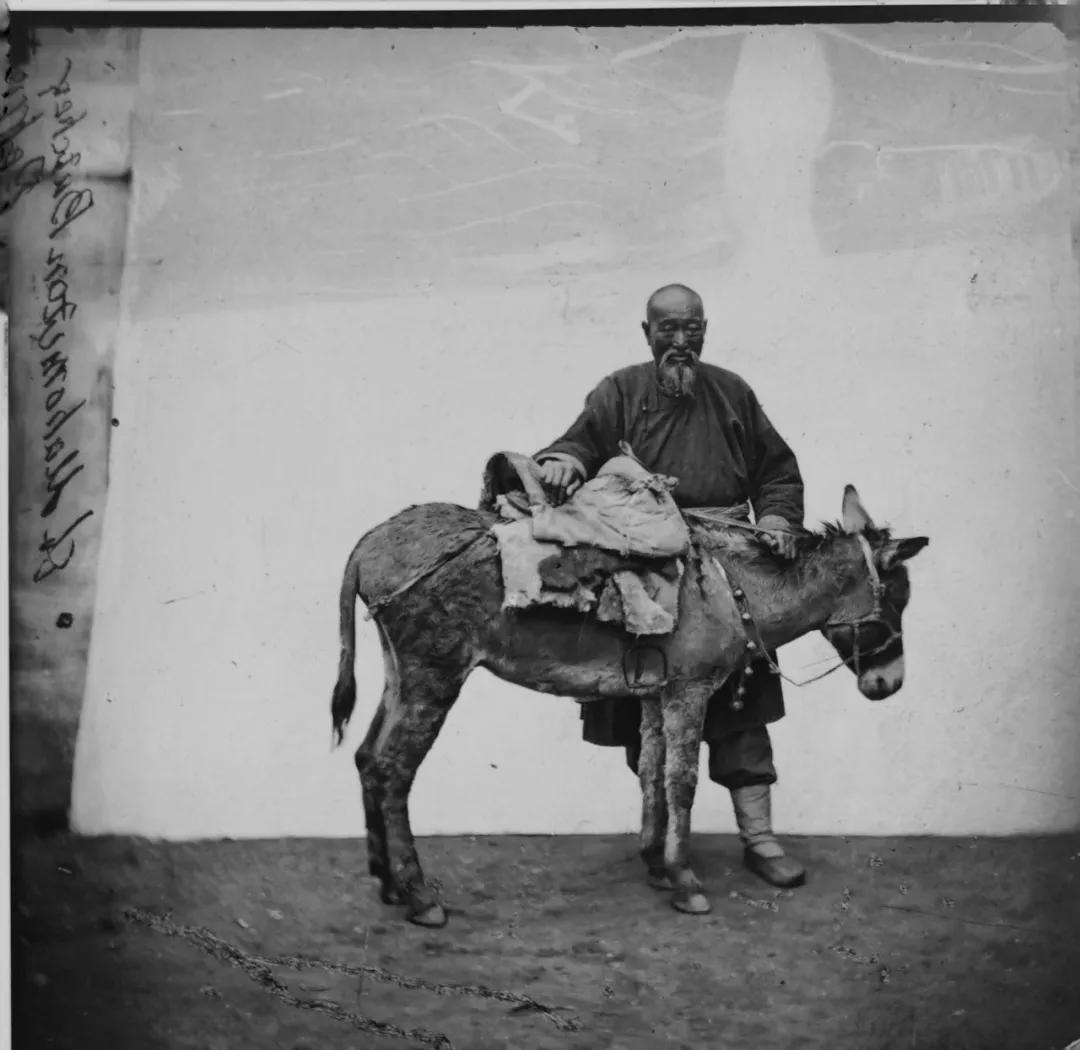

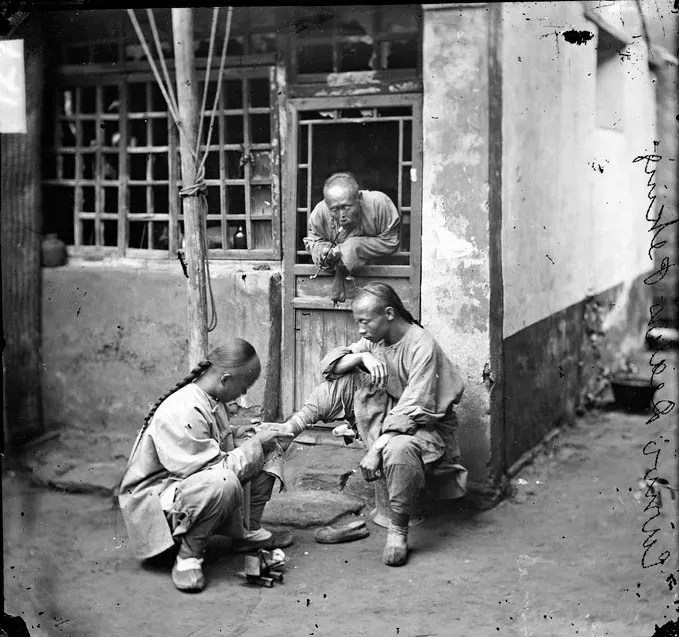

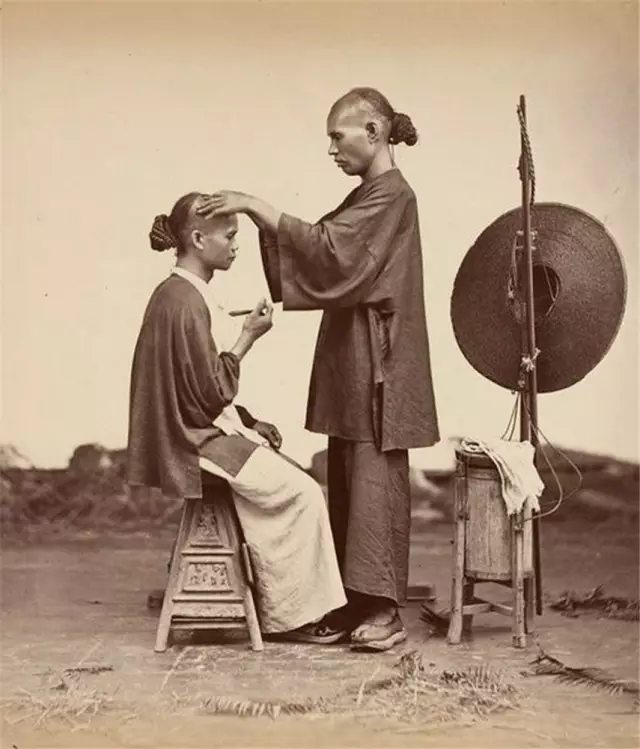

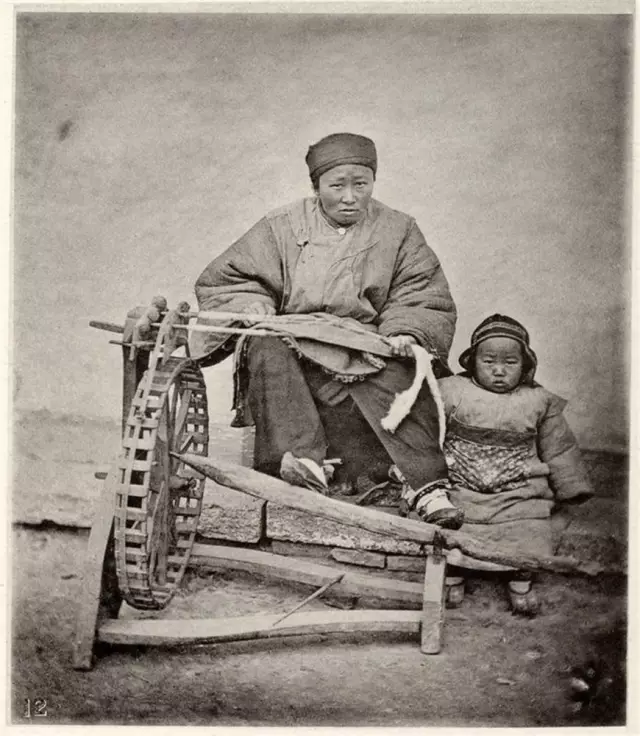

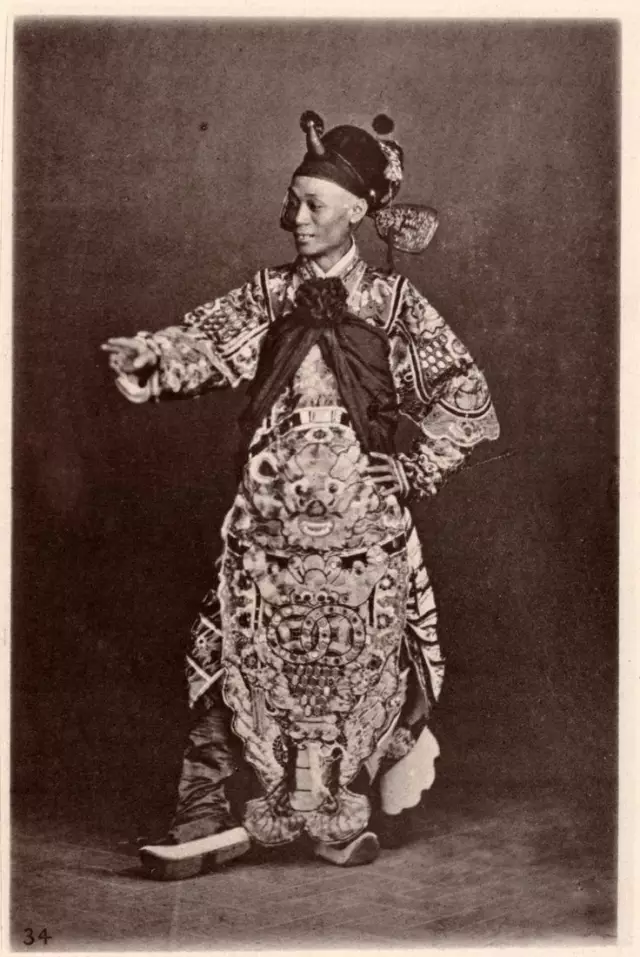

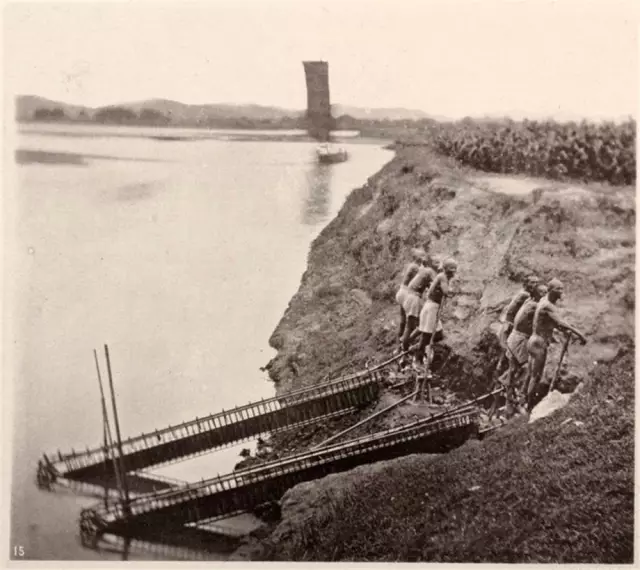

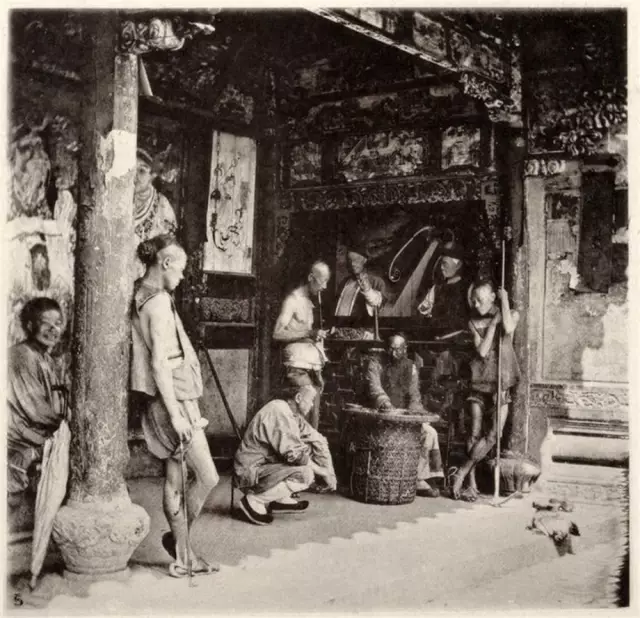

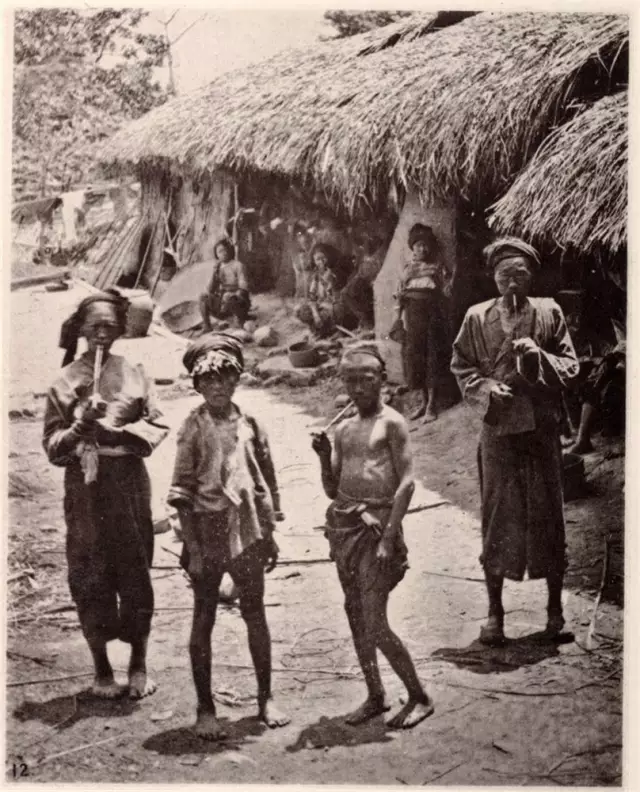

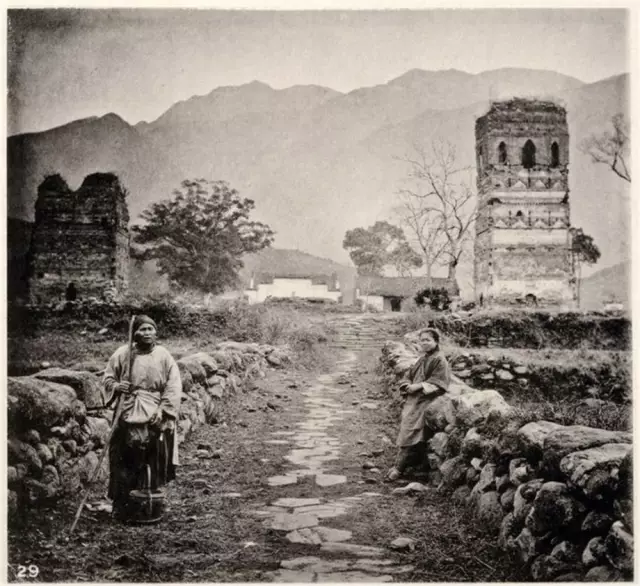

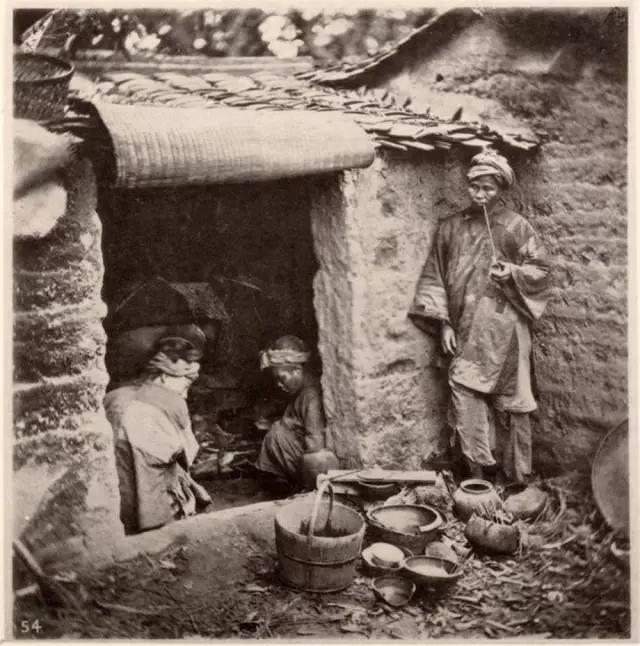

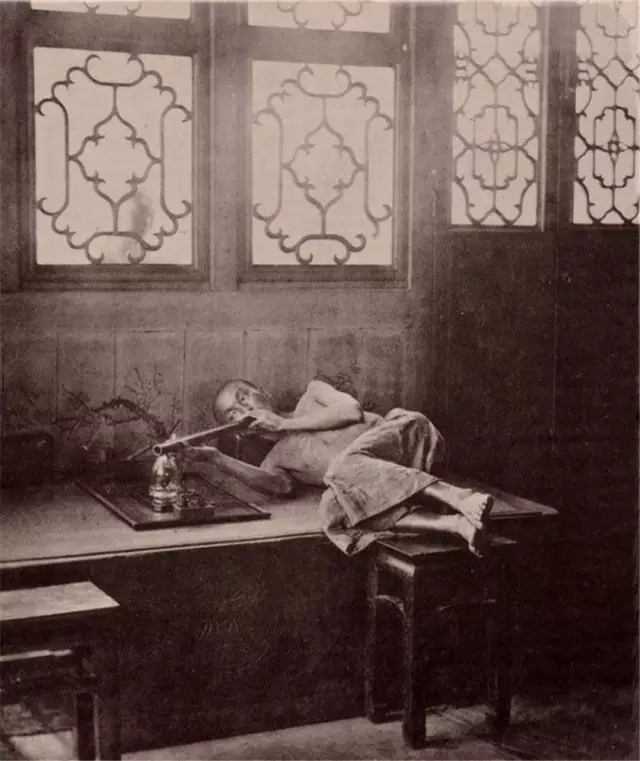

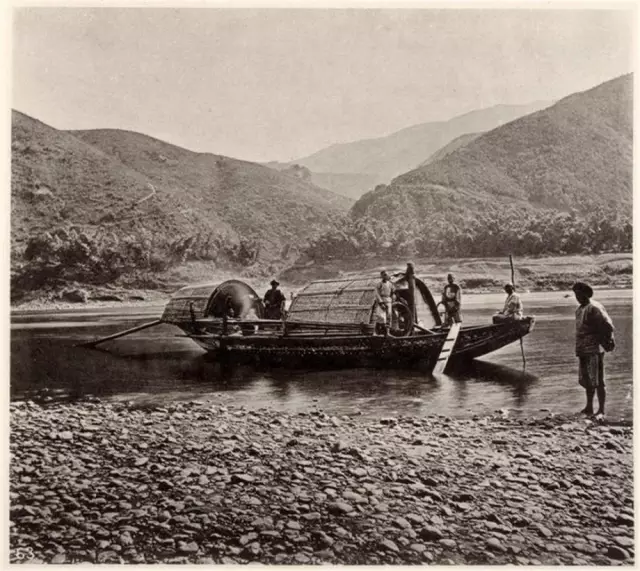

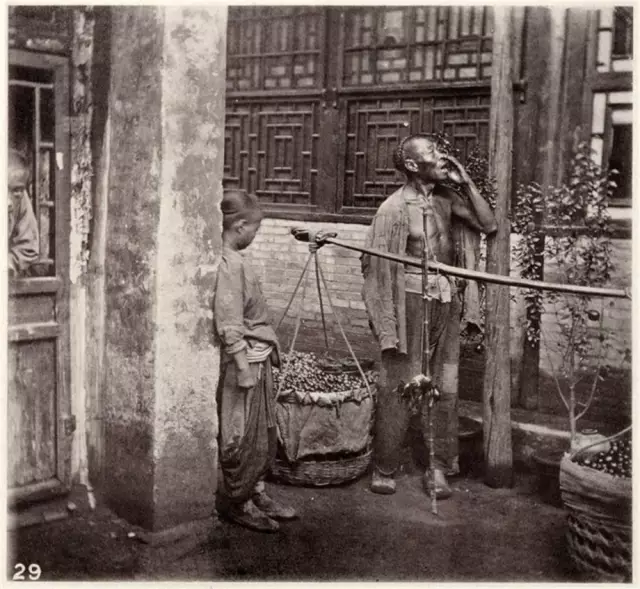

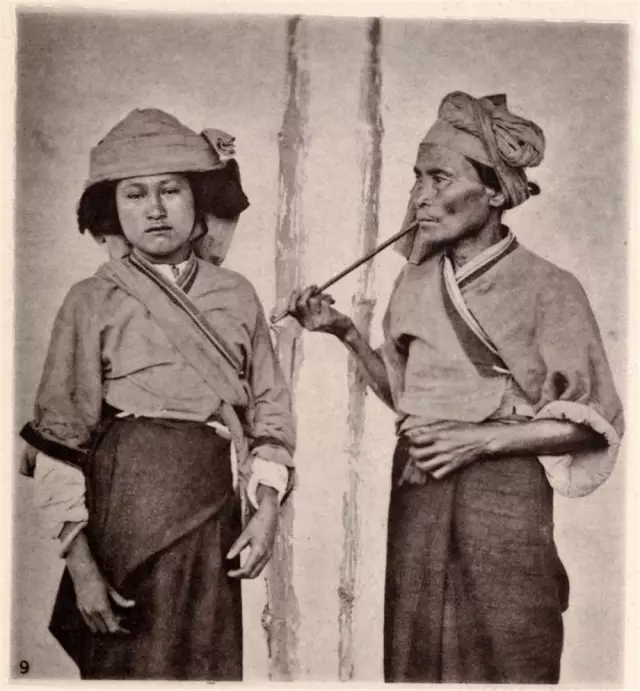

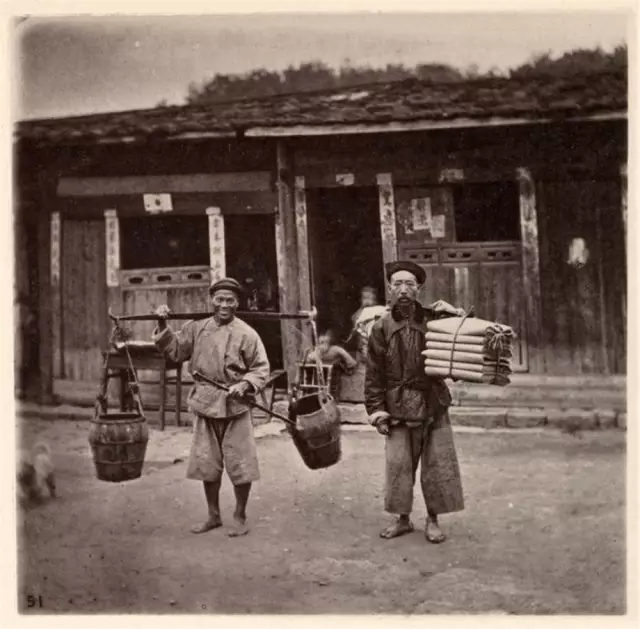

汤姆逊在华进行摄影活动时,正是中国近代走向变革的开始。在经历了鸦片战争、中法战争、太平天国内乱之后,清王朝陆续开放通商口岸,兴办洋务,西方的影响在一些地方正悄然地带来改变,因而在汤姆逊的游历中,他用镜头记录的既有达官显贵,也有贩夫走卒,既有山川河流,也有民生时局。

John Thomson

约翰·汤姆逊

1837-1921

《中国与中国人影像》

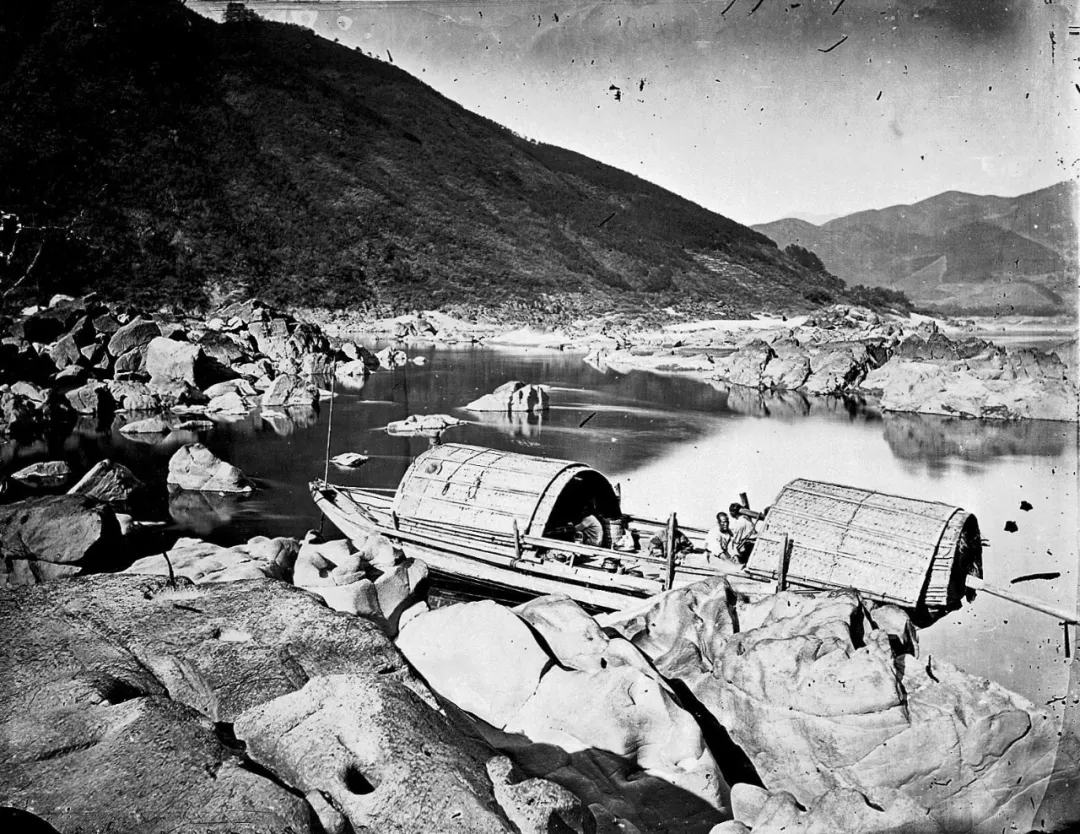

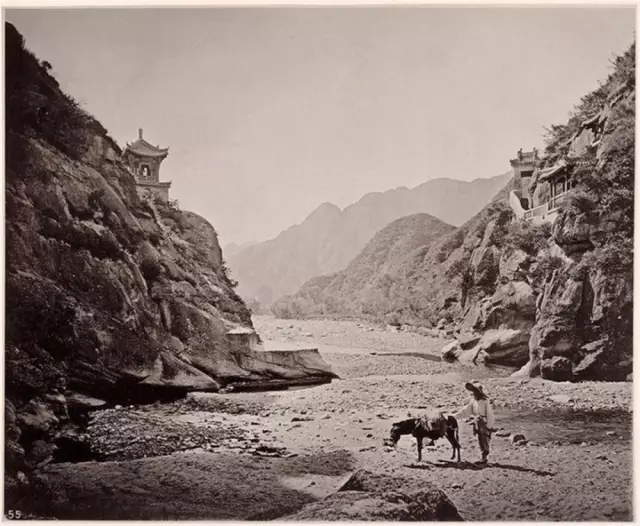

1869年至1871年,汤姆逊进入中国内陆游历,以照相机记录途中的所见所闻,他的足迹遍布半个中国。在大多数西方人尚未涉足的地方,汤姆逊拍摄了大量记录中国百姓生活状态以及自然风光的照片。1872年,他回到英国后将这些照片和日记结集出版了几部有关中国的摄影集,其中最具份量的是1873-1874年出版的四卷本图册《中国与中国人影像》。

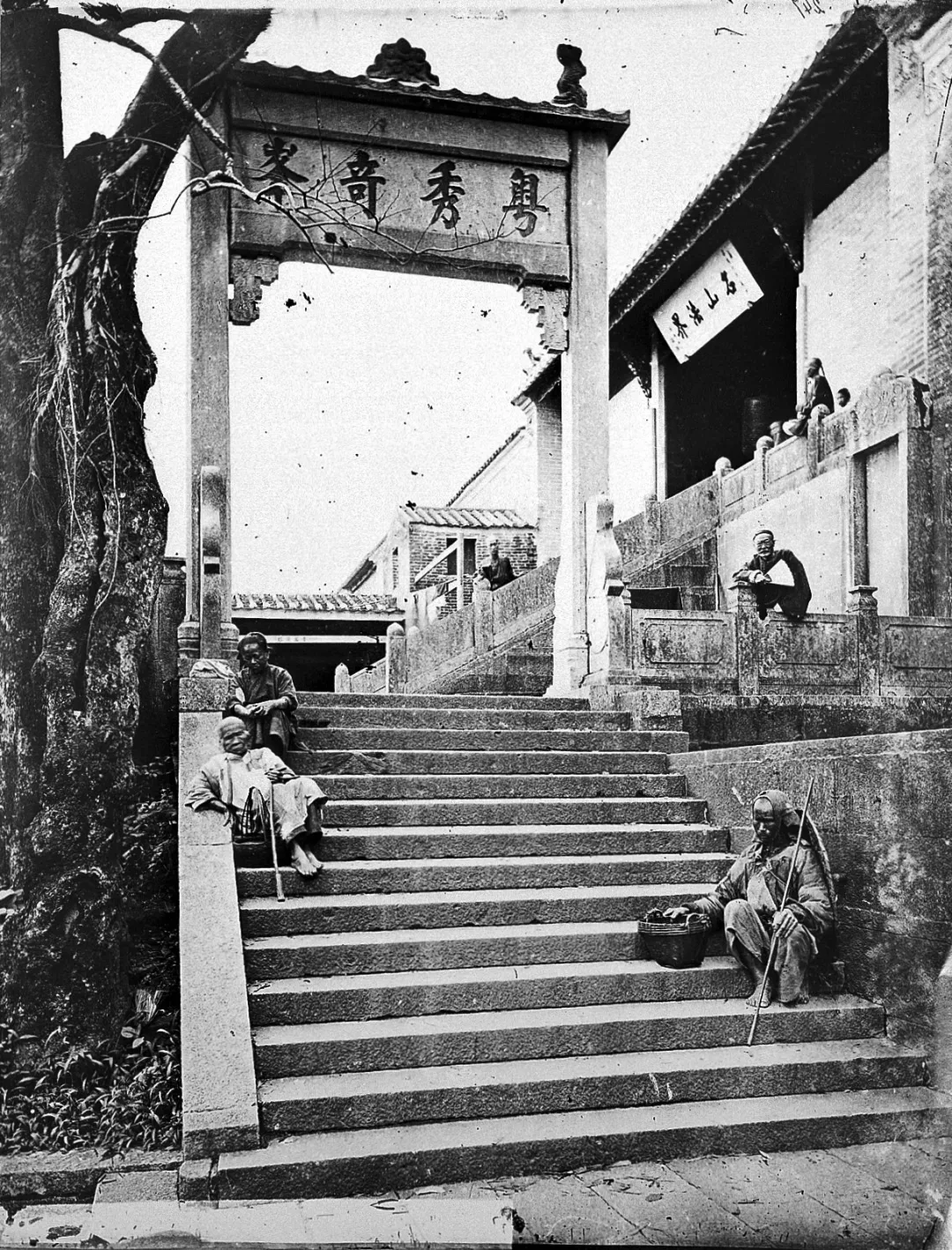

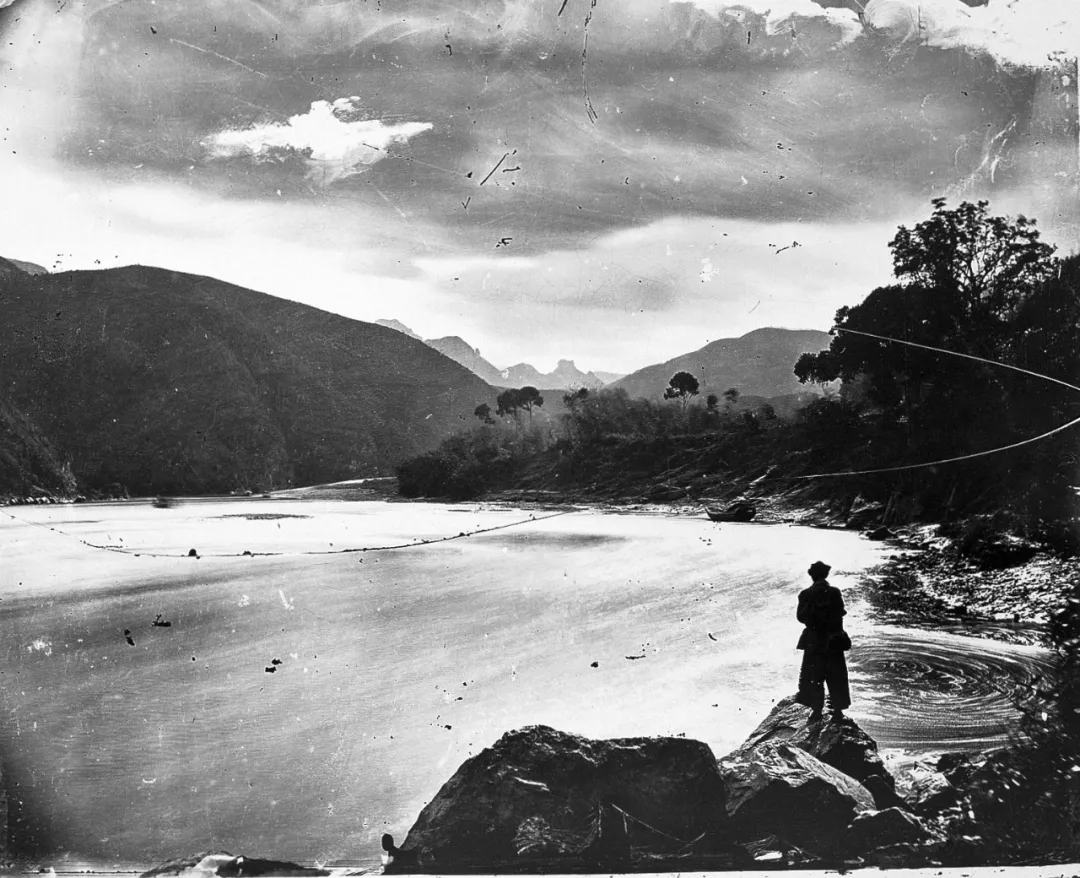

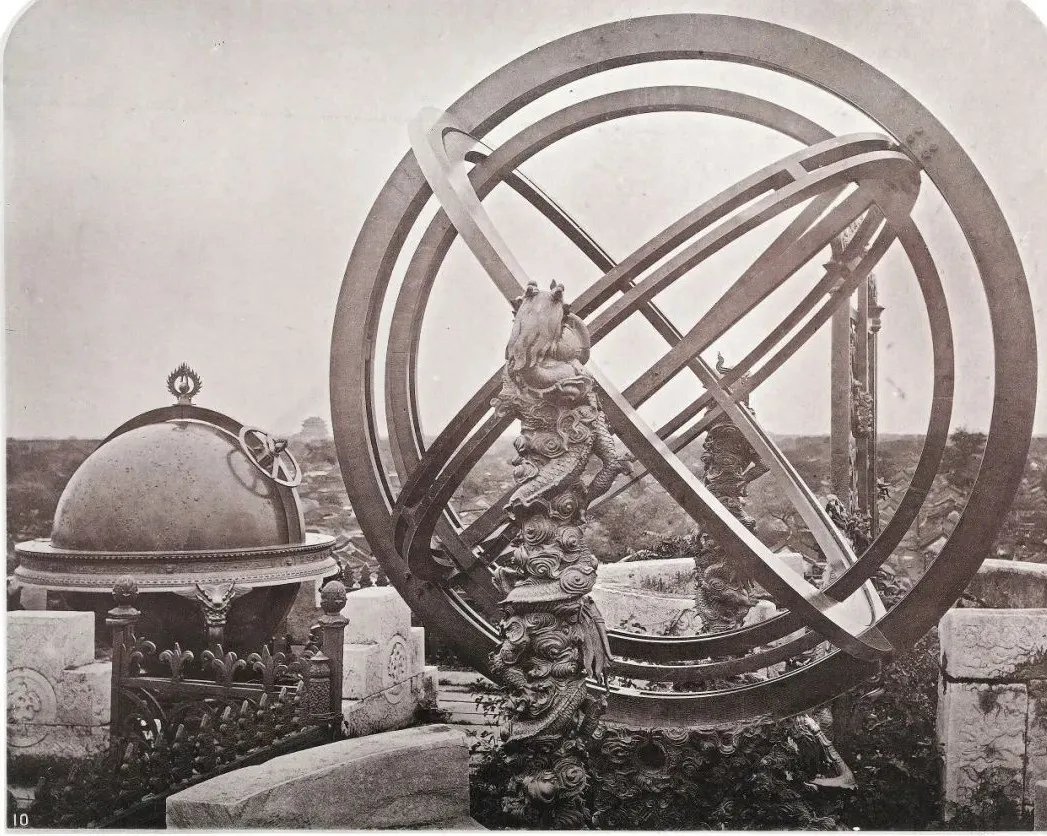

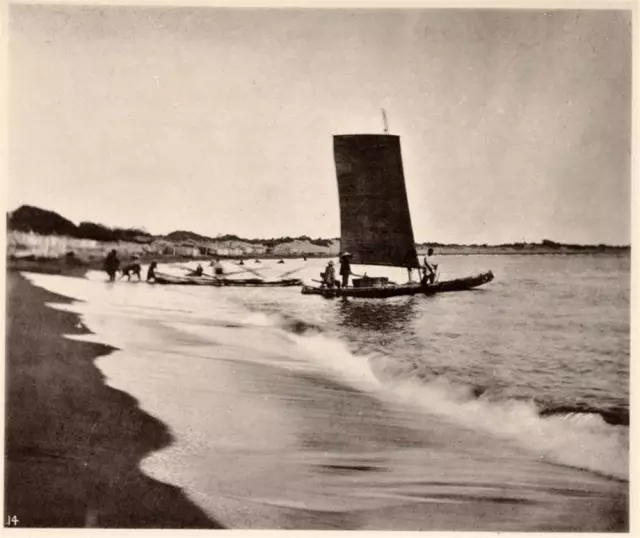

汤姆逊的摄影作品是对19世纪70年代晚清中国一个全景式的展示。汤姆逊的旅行从香港开始,由南到北,先后去过广州、潮汕、福州、台湾、宁波、上海、烟台、天津、北京,并沿长江而上探访了第二次鸦片战争后开放的几个沿江口岸,最远行至巫峡。

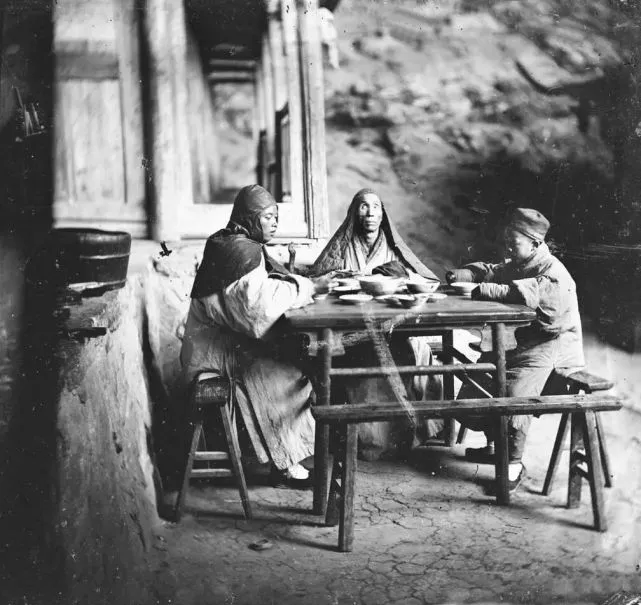

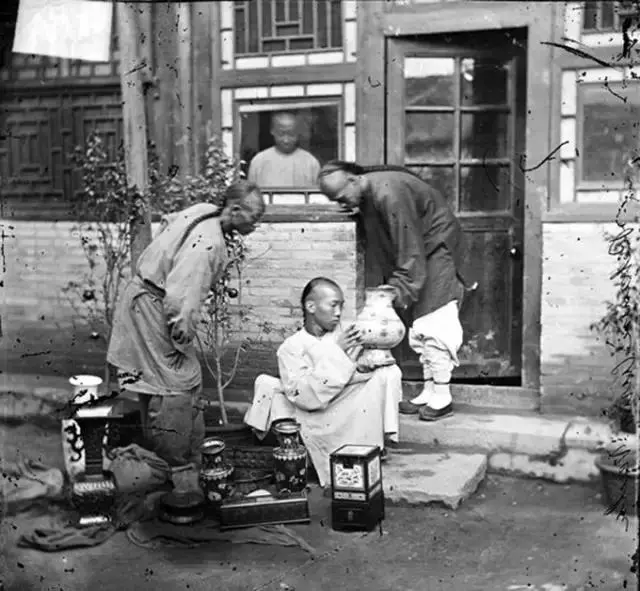

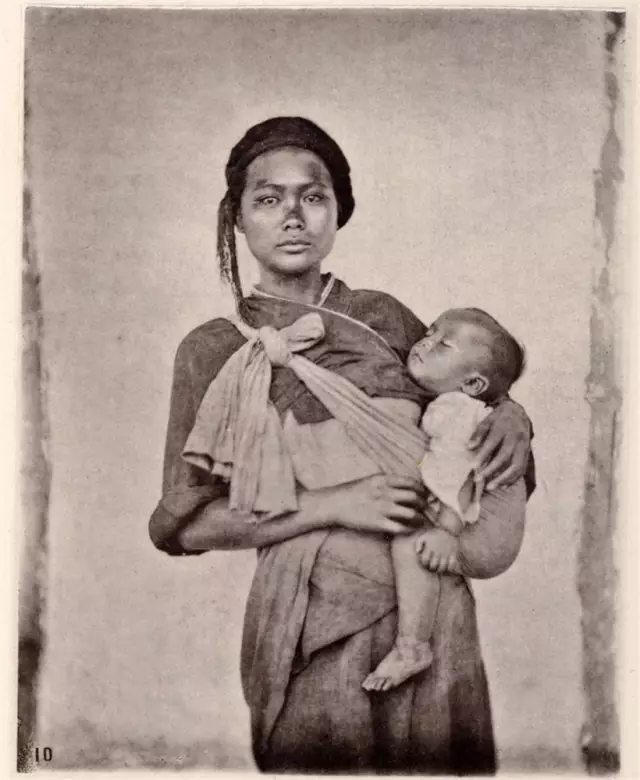

汤姆逊来到中国时,虽然他也深感清政府的腐败,觉得“改革应当是政府本身的改革”,而对中国人民,汤姆逊用切身体会说道:“我在中国的感受是:中国�人相当诚恳、好客。我相信任何一个能用语言表达自己的思想及能使对方理解的外国人,在中国的大部分旅途中不会遇到什么敌意的对待”。可以看出,汤姆森对中国人民的态度是友善的,对中国人民是有同情心的,这种思想感情也表现在他的许多作品中。

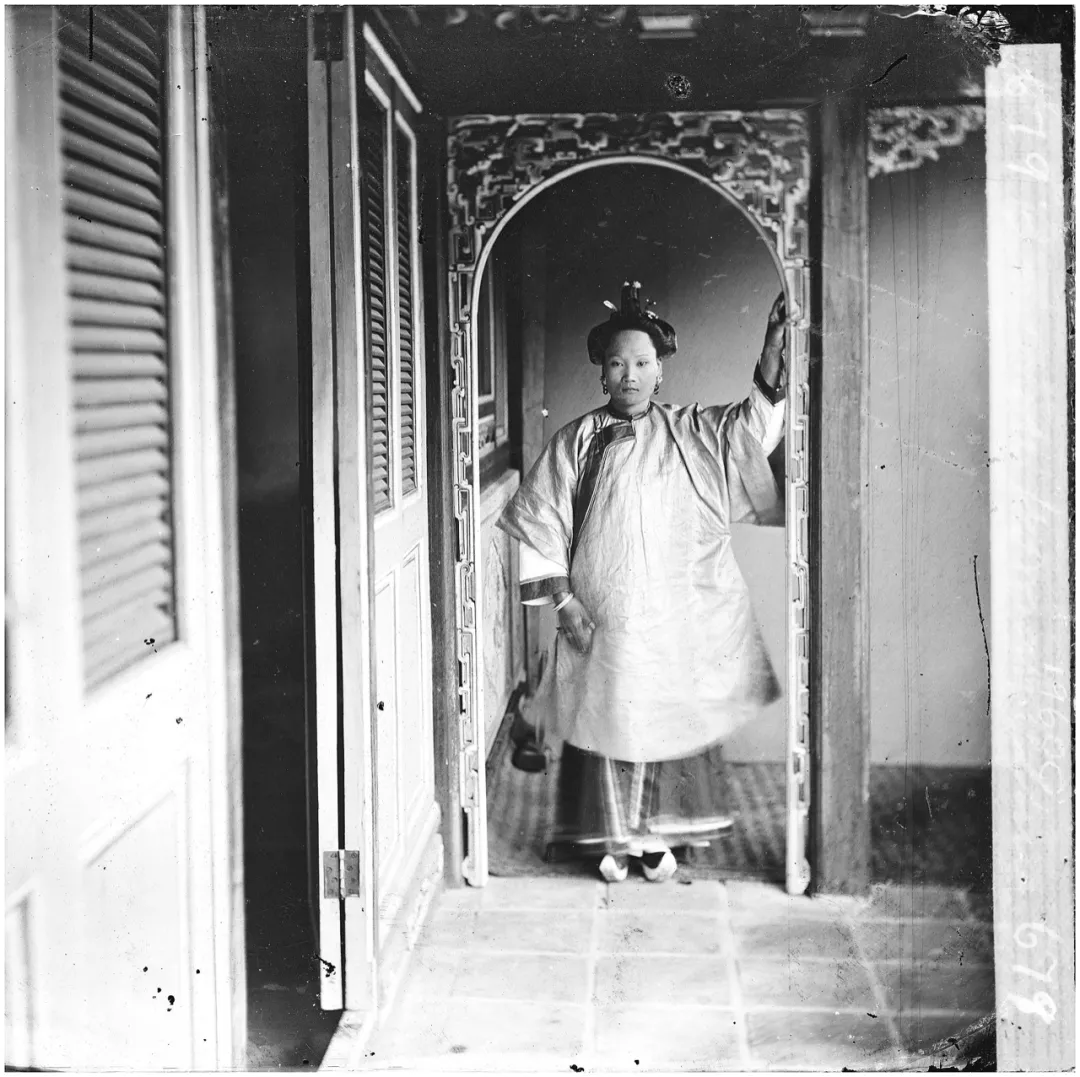

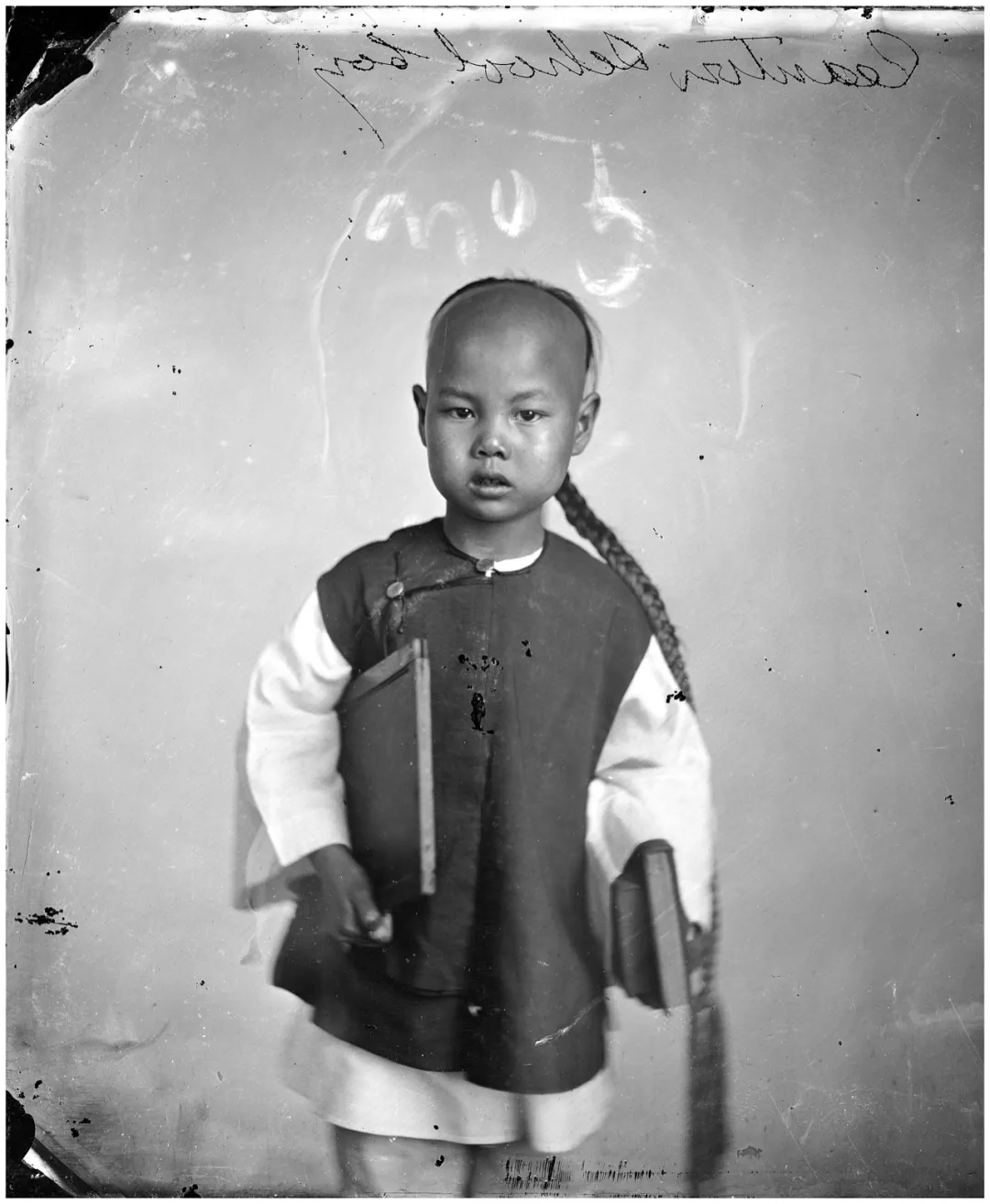

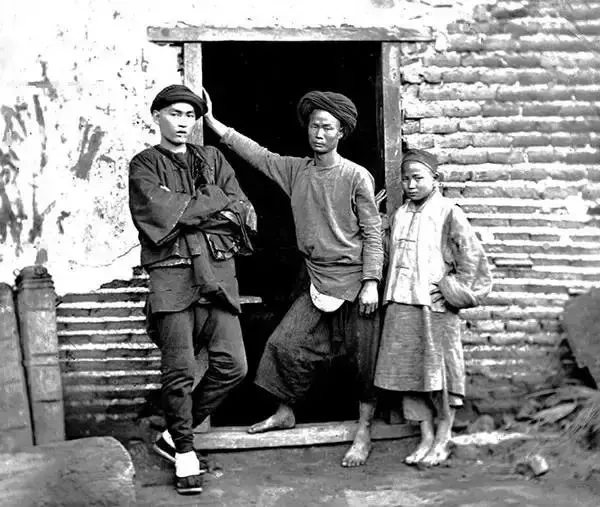

早期在中国拍摄西方摄影师大多都抱有一种猎奇的心态,对中国人充满了敌意和曲解,拍摄的人物大都神情木讷、呆板。但汤姆逊拍摄的中国照片中,我们看到的更多的是的中国人轻松、自然的笑脸。

恭亲王奕訢

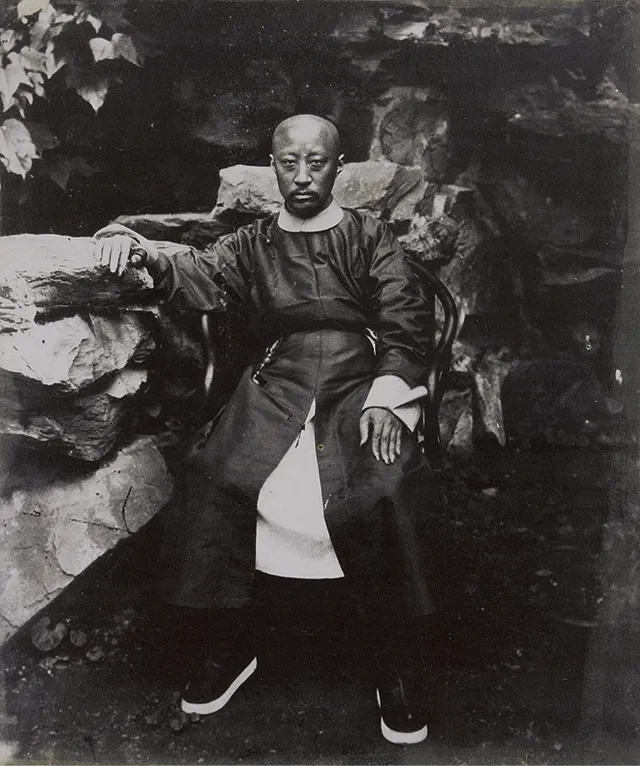

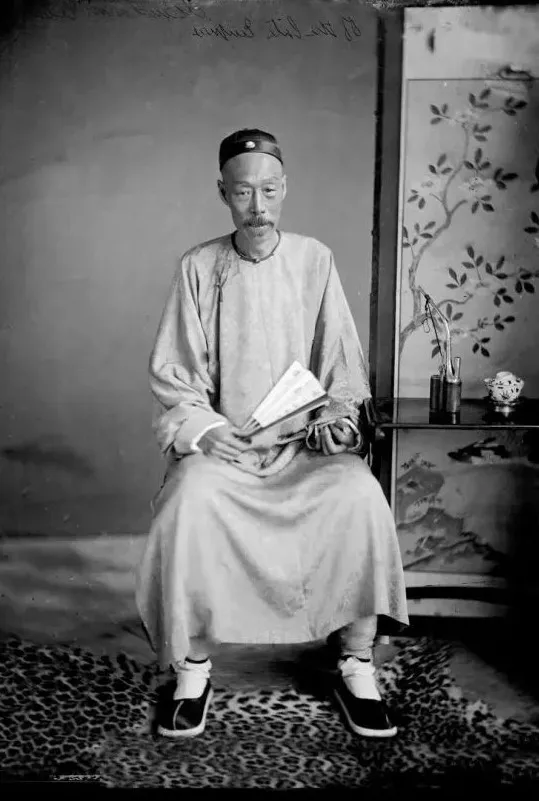

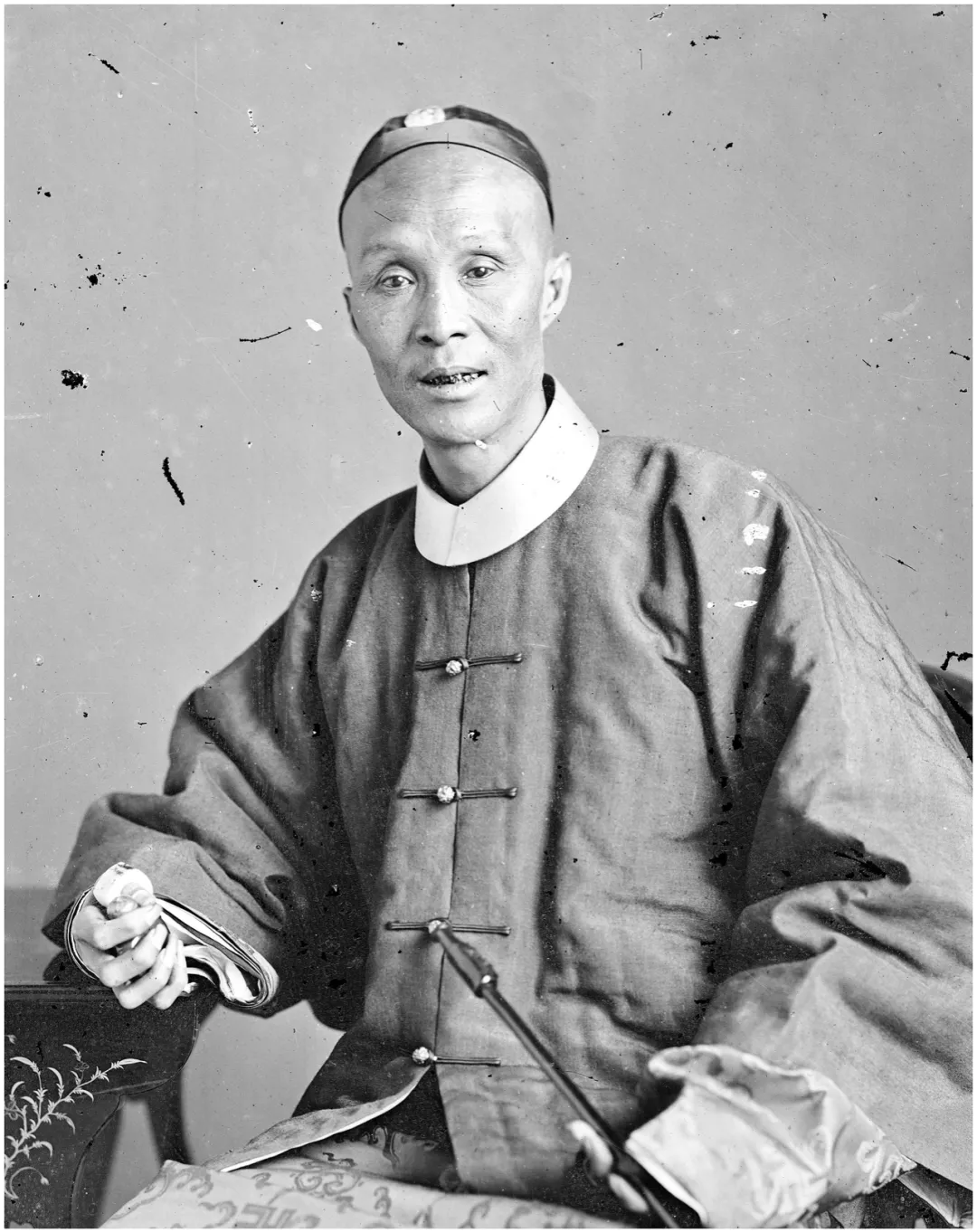

大清官员董恂 北京,1871-1872年

李鸿章

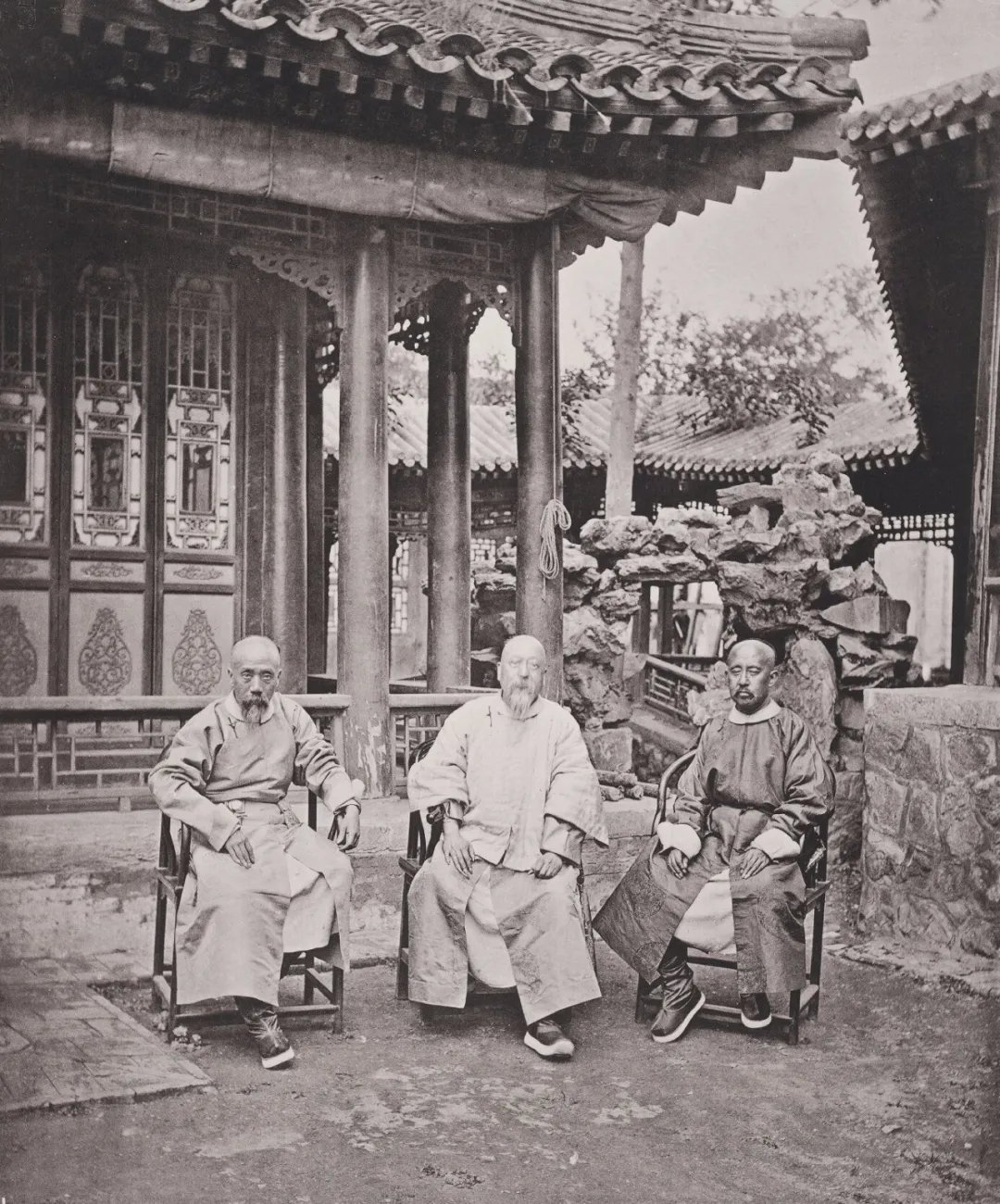

总理各国事务衙门三位大臣:左起:沈桂芬、董恂、毛昶熙

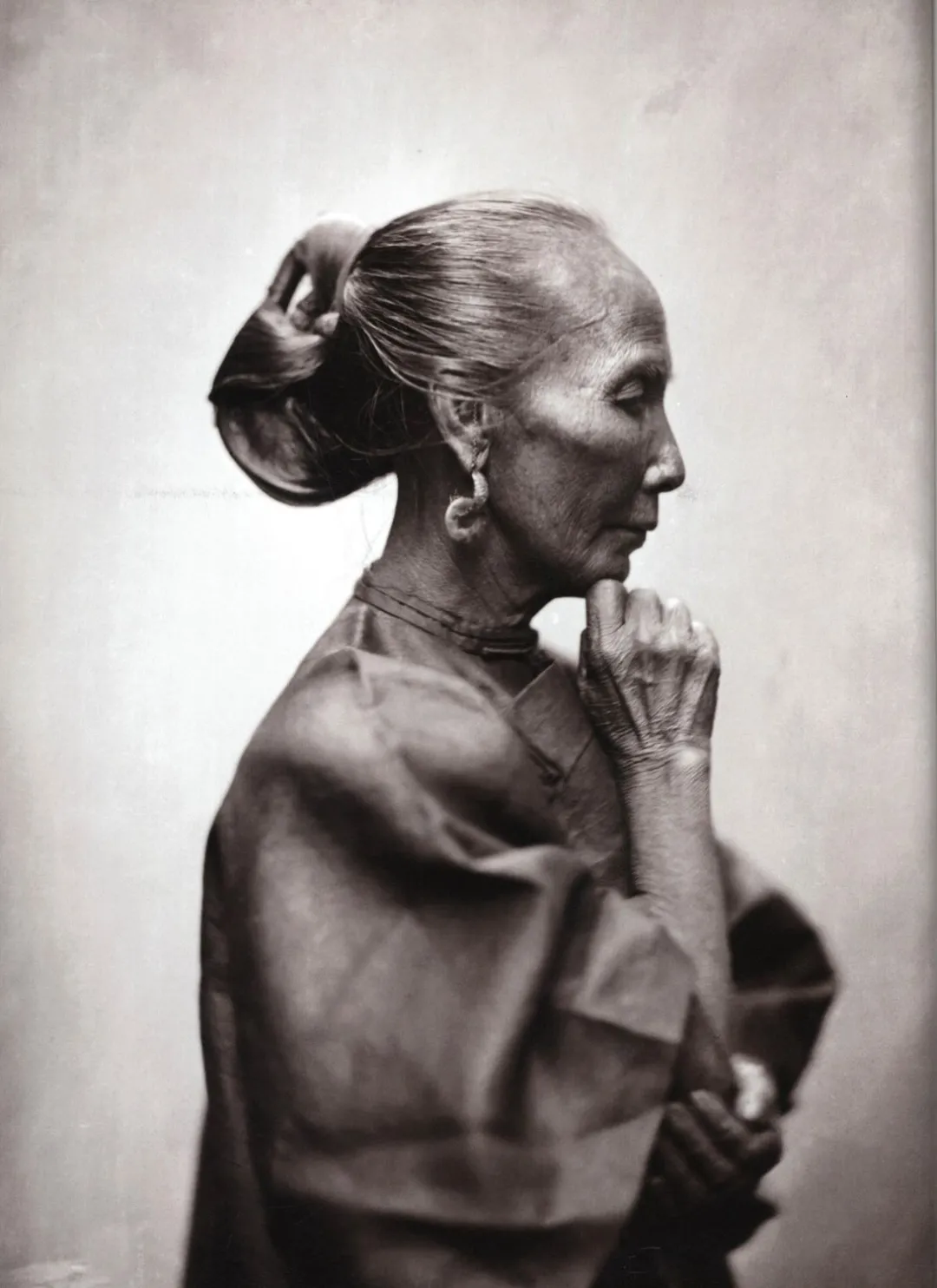

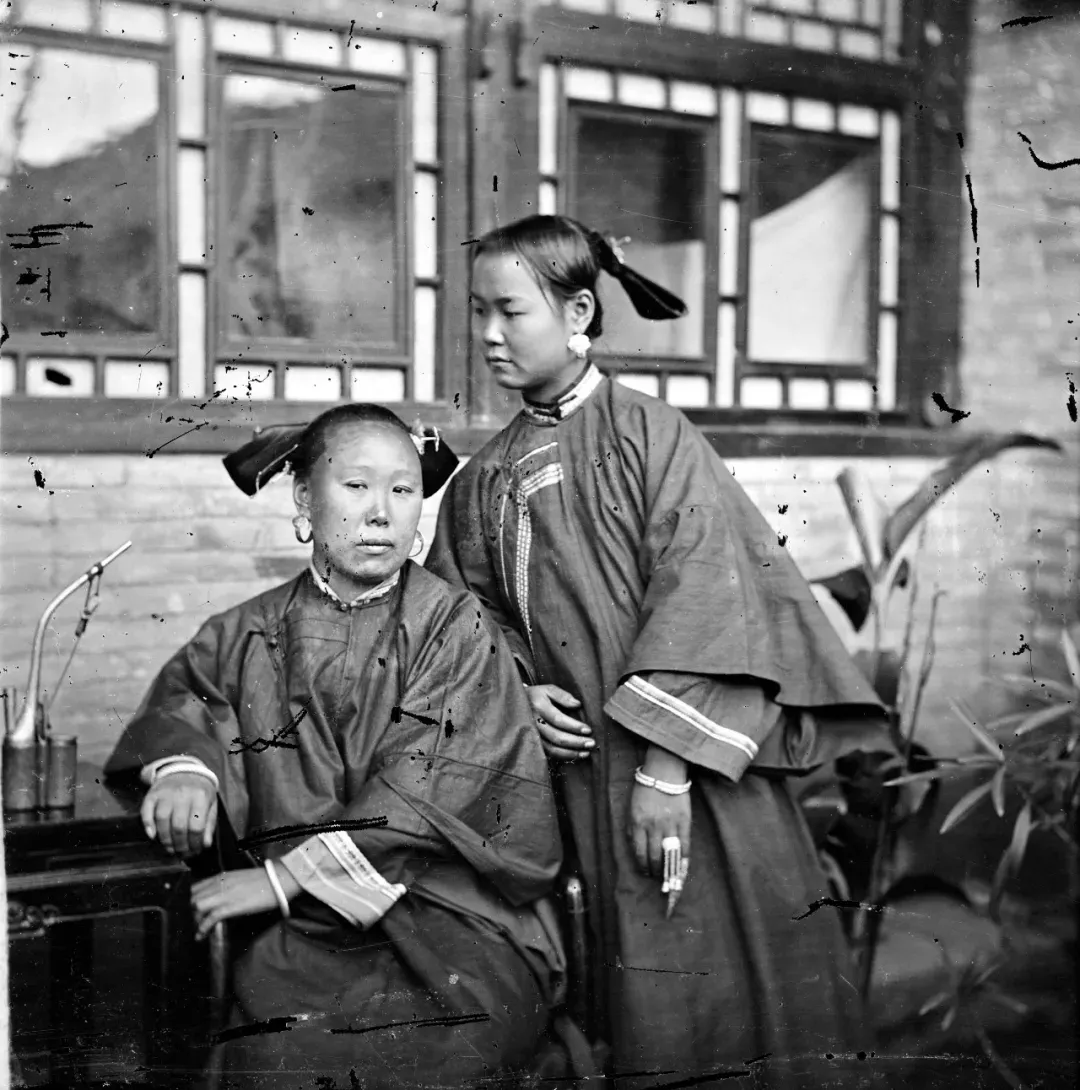

汤姆逊拍摄的身着盛装的满族新娘的照片。但他对这些新娘的未来生活并不乐观,甚至和奴隶制相比:富人的孩子一般比穷人的孩子结婚早,但满族少女只有到了14岁才能订婚。一般来说.人们会雇用媒婆来提早安排一桩婚事,但未来的主妇必须符合四个标准:一是要和蔼,二要文静,三要勤快,四要好看。与新娘的盛装相对照的却是她忧郁的眼神,也许这也反映了摄影师的心境。

汤姆逊旅行中拍摄了各地的山川秀色,人文风光,他更关注西方文明对中国的影响以及社会各阶层民众的生存状态。经过他锲而不舍地努力,很多对摄像术和外国人都还心存恐惧的普通人站到了镜头前,一些闭阖了几千年的深宅内院轻轻地敞开了大门,似乎是高不可攀的皇室成员和中央政府机构,也通过汤姆逊的镜头为世人所了解。

尽管他在论及此类问题时仍然带有着强烈的商业利益和殖民主义色彩,但他毕竟将目光投向了一个变化的中国,而非是一个沉闷而被反复定格的旧中国。

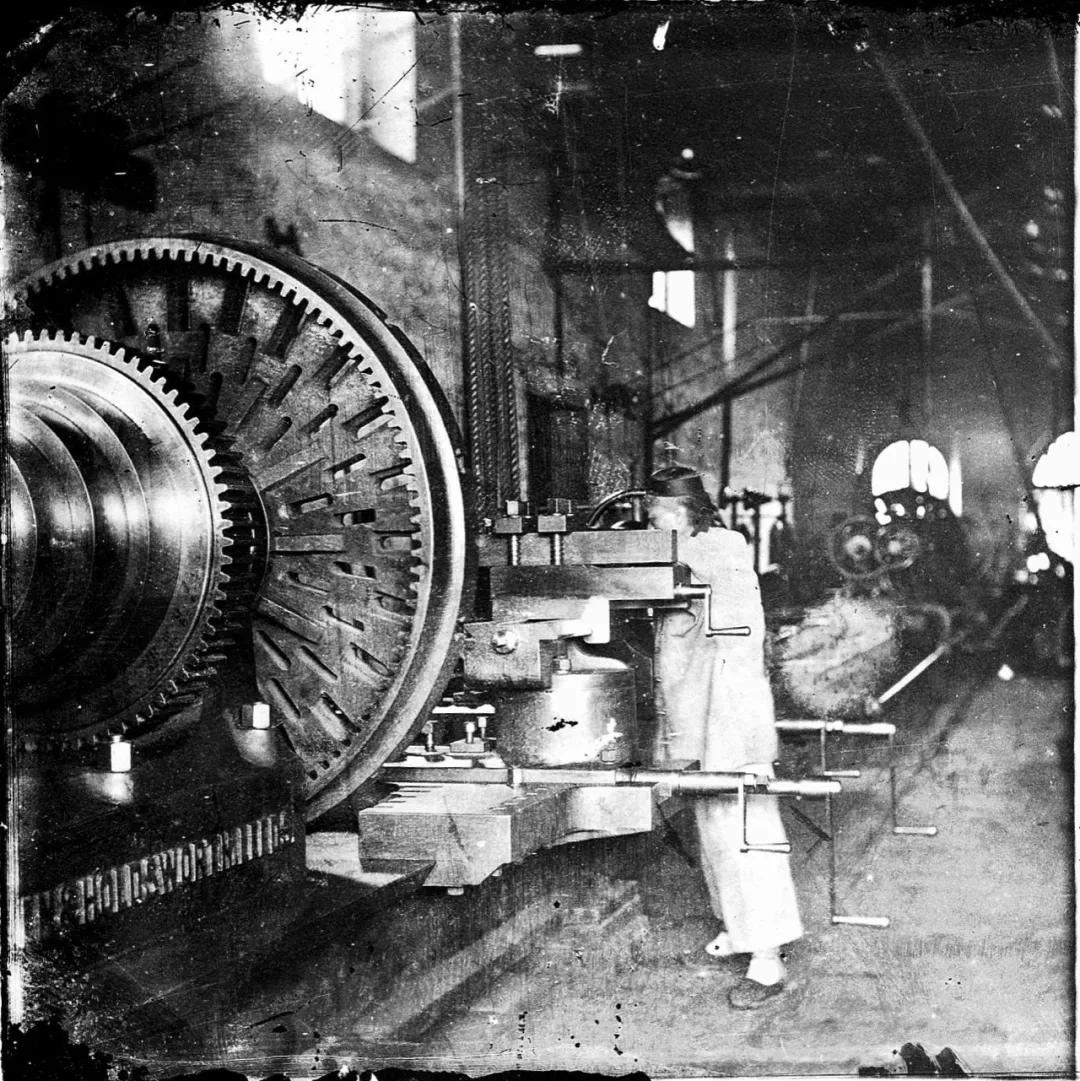

汤姆逊敏锐地捕捉到了西方文明正在潜移默化地影响中国城市生活,金陵机器局及福州船政局等现代化机构成为他重点关注的对象,对李鸿章等主张洋务的官员也多有着墨。他在南京时拜访过金陵机器制造局,称这座兵工厂“遵循最先进的科学原理”,是中国“古老行事方式的一个惊人革新”。他甚至提到,“火药是中国人教给我们了,那么我们一定要热切地报答他们,报答的方式就是让他们了解我们的致命武器是怎么造出来的”。同时他也一针见血地指出,“中国人对于那些与和平相关的西方科学还是不感兴趣,但是他们已经开始试着掌��握那些与战争有关的部分”。

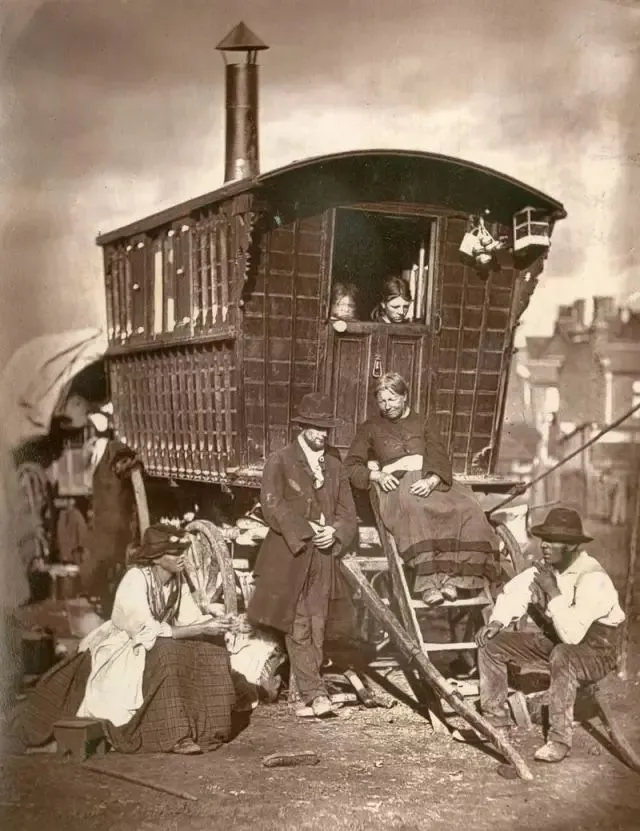

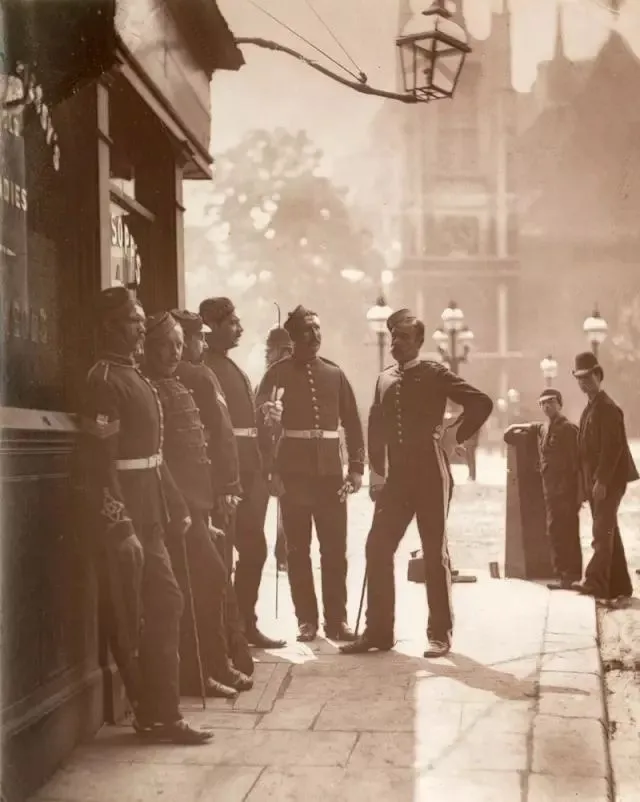

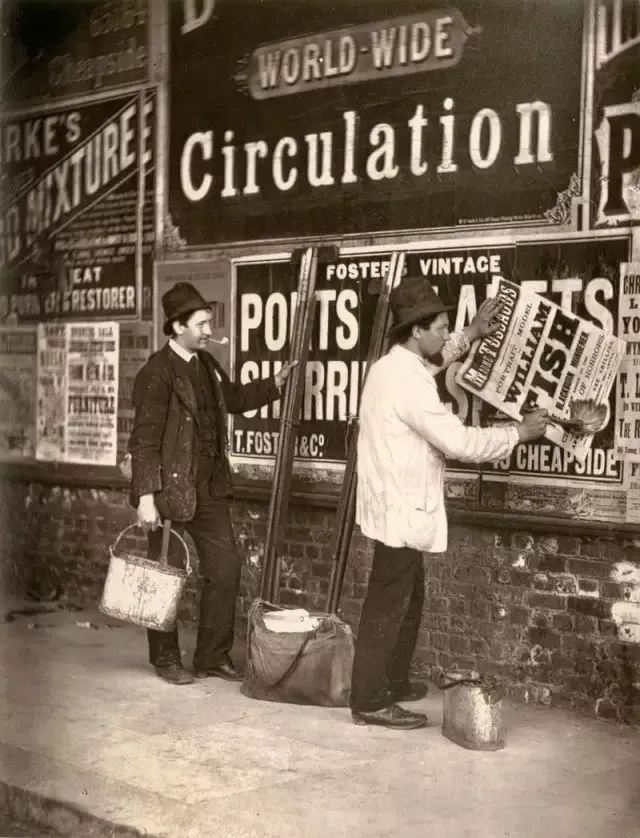

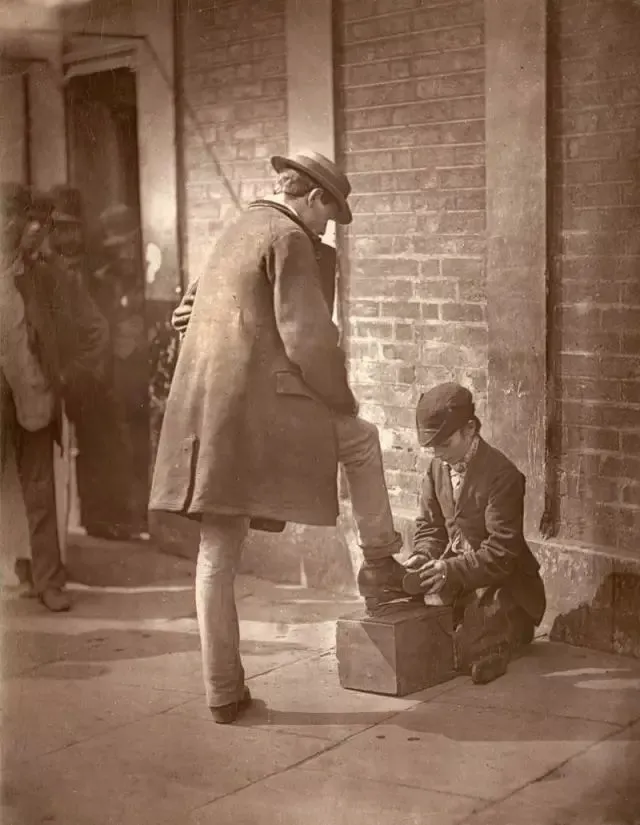

作为英国皇家地理学会会员,约翰·汤姆逊游历了世界许多国家,而亚洲之行和在中国的拍摄活动,则深深影响了他的艺术风格和创作道路。可以说,是古老的中国给了他更多的创作灵感,促使他把镜头更多地对准处在社会底层的人民,更多表现劳苦大众的生活实景。

《伦敦的街头生活》

评论

综观约翰·汤姆森的全部作品,可以看出他的亚洲之行和在中国的摄影活动,深深地影响了他的艺术风格和创作道路。促使他把镜头更多地对准处在社会底层的人民,表现劳苦大众的生活实态。因而他的作品,受到了各国人民的喜爱和赞赏。在中国期间,汤姆森曾在上海的“亚洲学会”展览过他的幻灯片,并且在中国出版了《北江风光》和《闽江风光》两部摄影集,对扩大摄影在中国的影响起到了一定作用。

他此行的目的是想把中华古国的奇伟景象及人民生活、地方物产、风土人情通过他的镜头做忠实的纪录,然后介绍给各国人民。为了拍摄这些照片,他克服了种种由于语言、思想等各方面的隔阂和障碍。他用切身体会说道:“我在中国的感受是:中国人相当诚恳、好客。我相信任何一个能用语言表达自己的思想及能使对方理解的外国人,都会在这块土地上遇到类似的事情”。可以看出,汤姆森对中国人民的态度是友善的,这种思想感情也表现在他的许多作品中。

【版权归原作者所有,仅供分享】