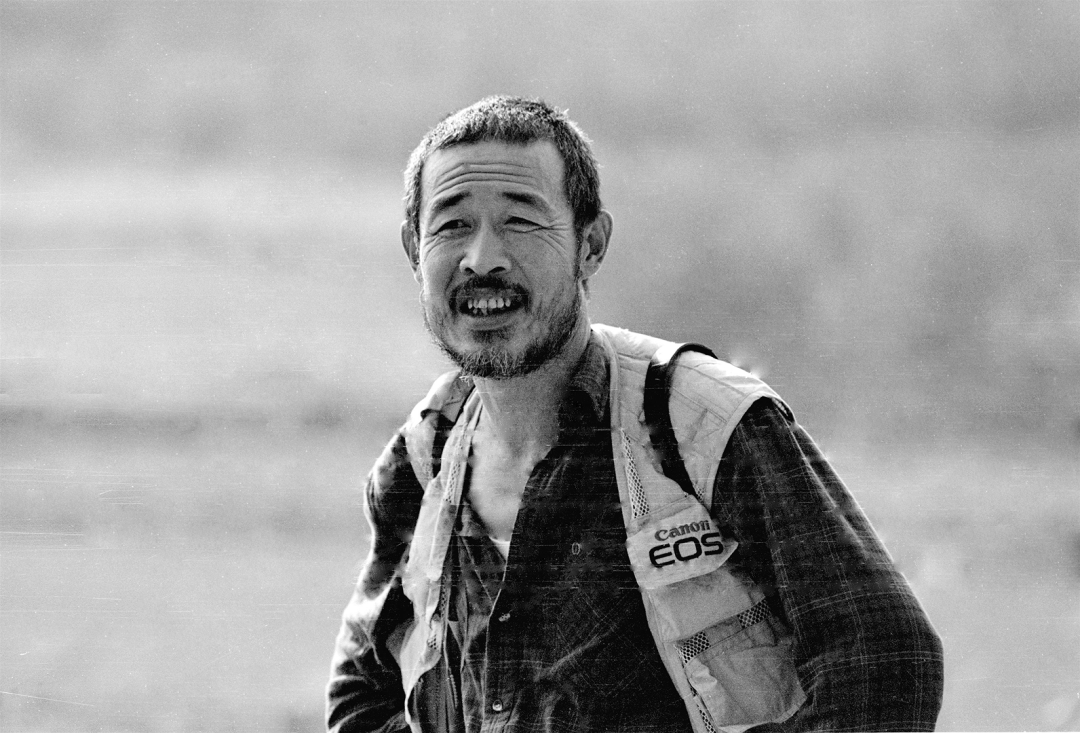

侯登科

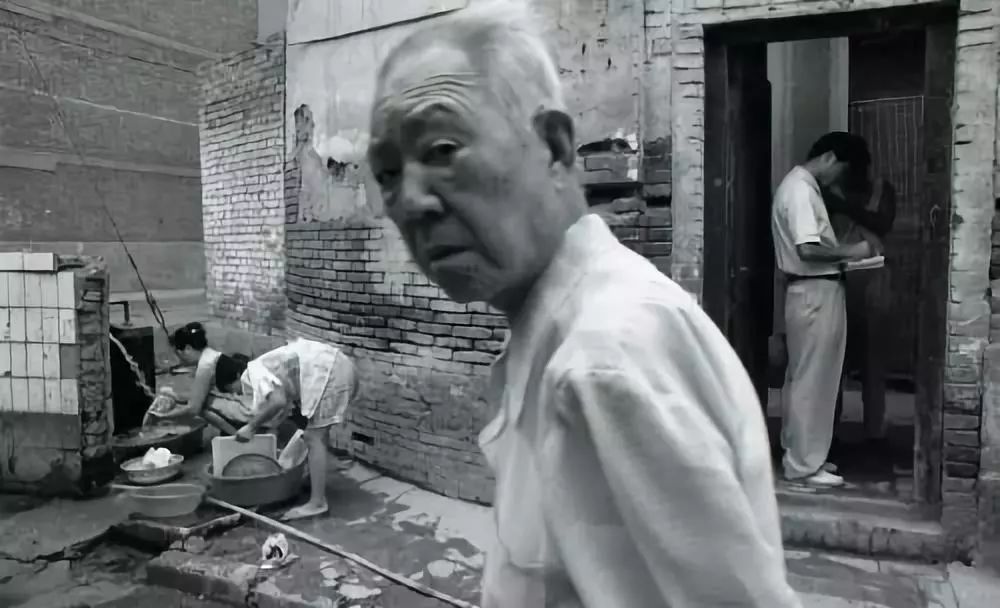

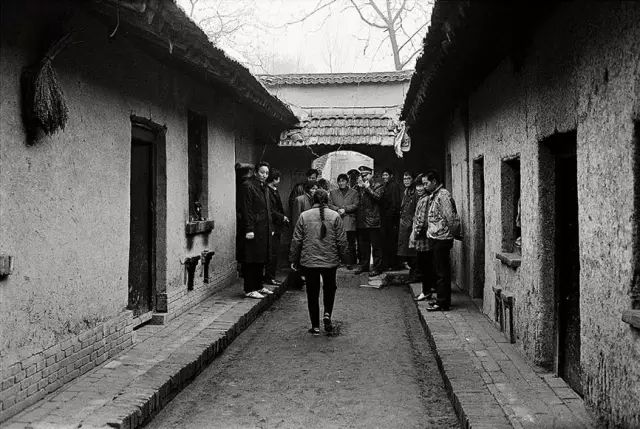

侯登科(1950年7月16日-2003年),陕西凤翔人,纪实摄影家,中国纪实摄影的先锋,他以自然、平朴和踏实的影像,记录了中国农村社会的巨大变迁,为研究中国社会发展提供了珍贵的影像资料。

侯登科

1950-2003

代表作有《麦客》、《黄土地上的女人》、《四方城》等,他以“乡村”“工地·民工”“麦客”为主要线索的拍摄和思想探索,“不仅具有重构摄影与中国社会现实相联系的文化定位的意义,在今天来看,他还以其过程的完整性和个案的典型性,而成为在那个特定的年代里,观察中国摄影发展的一个代表”。

代表作品

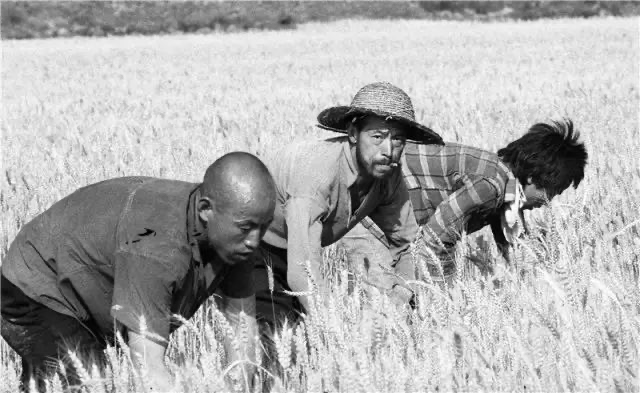

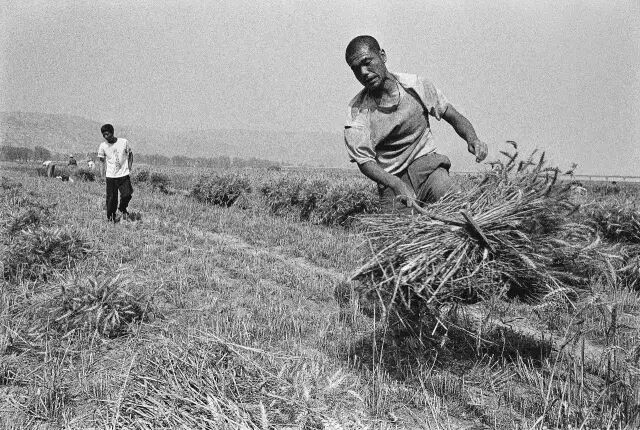

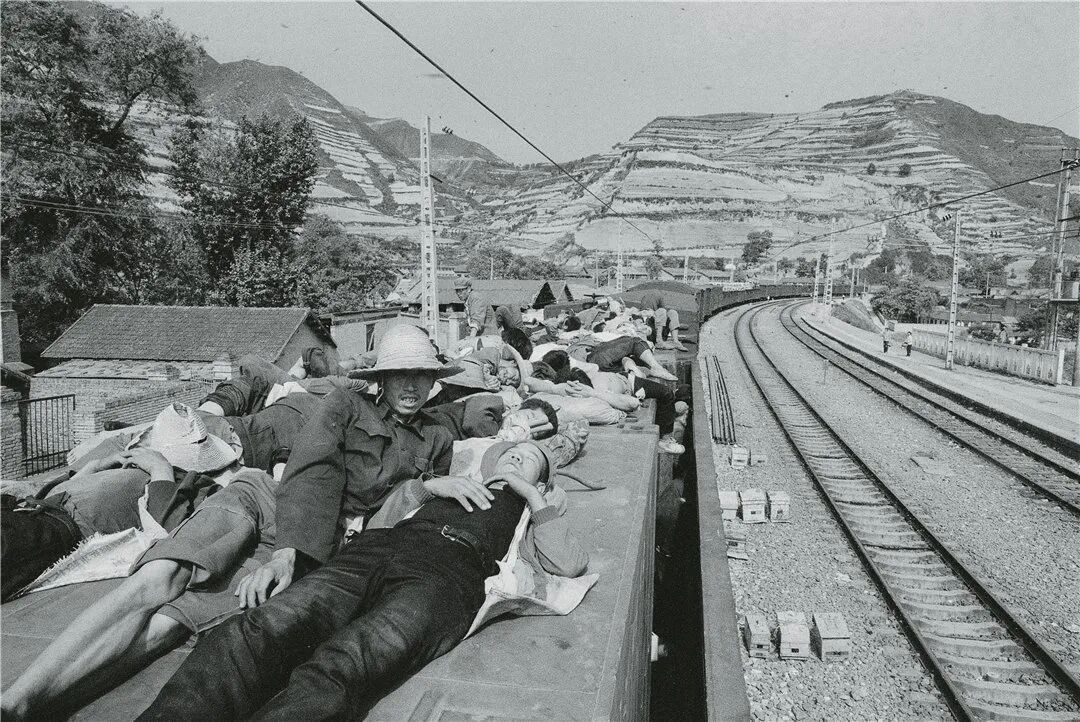

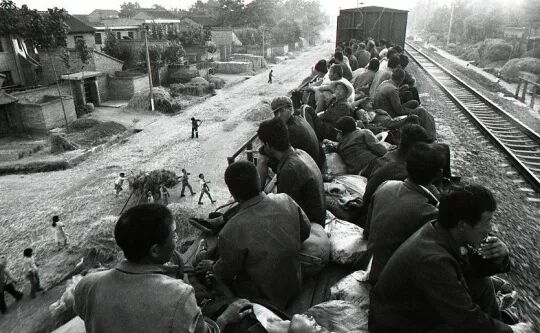

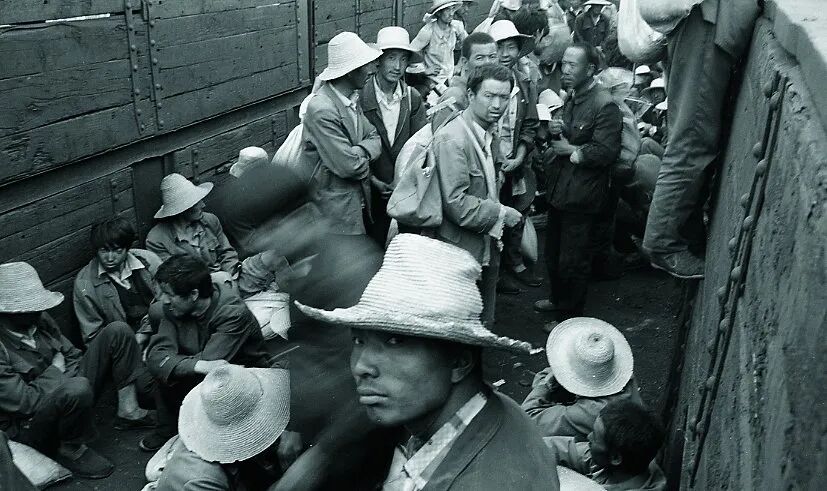

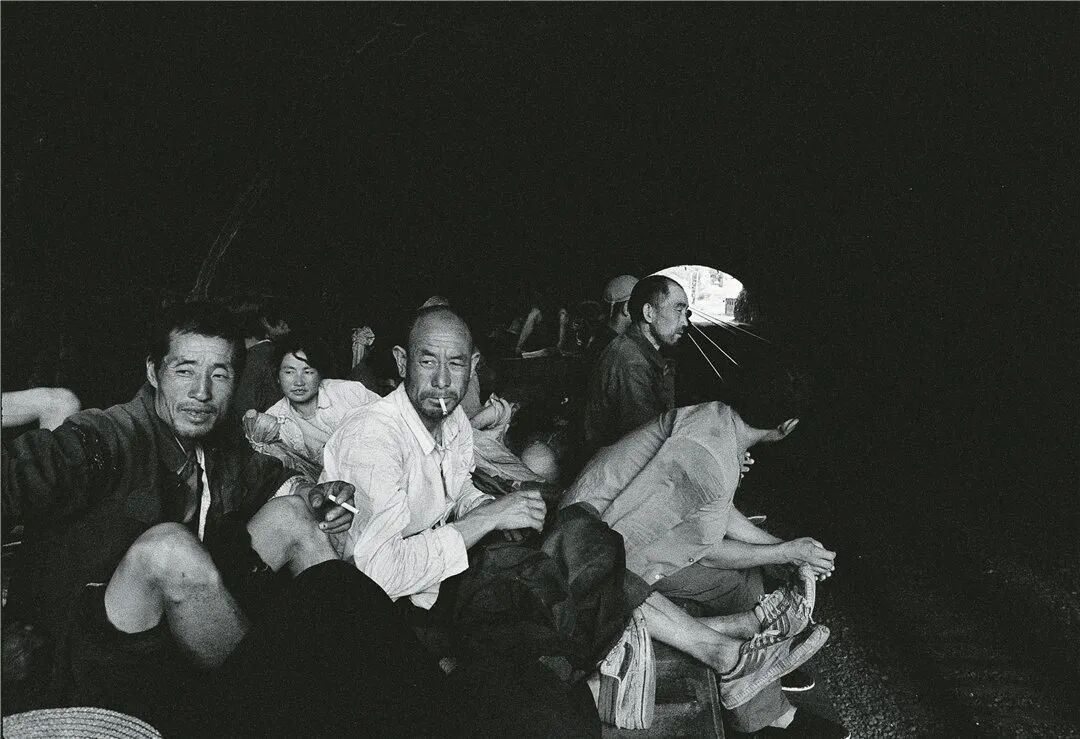

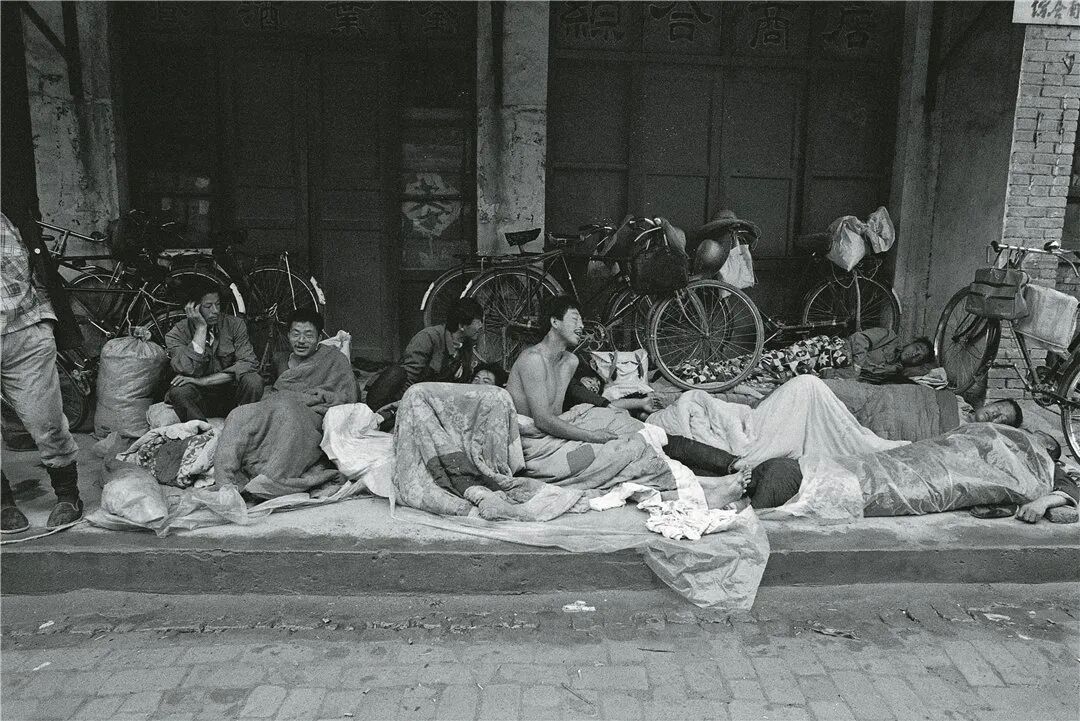

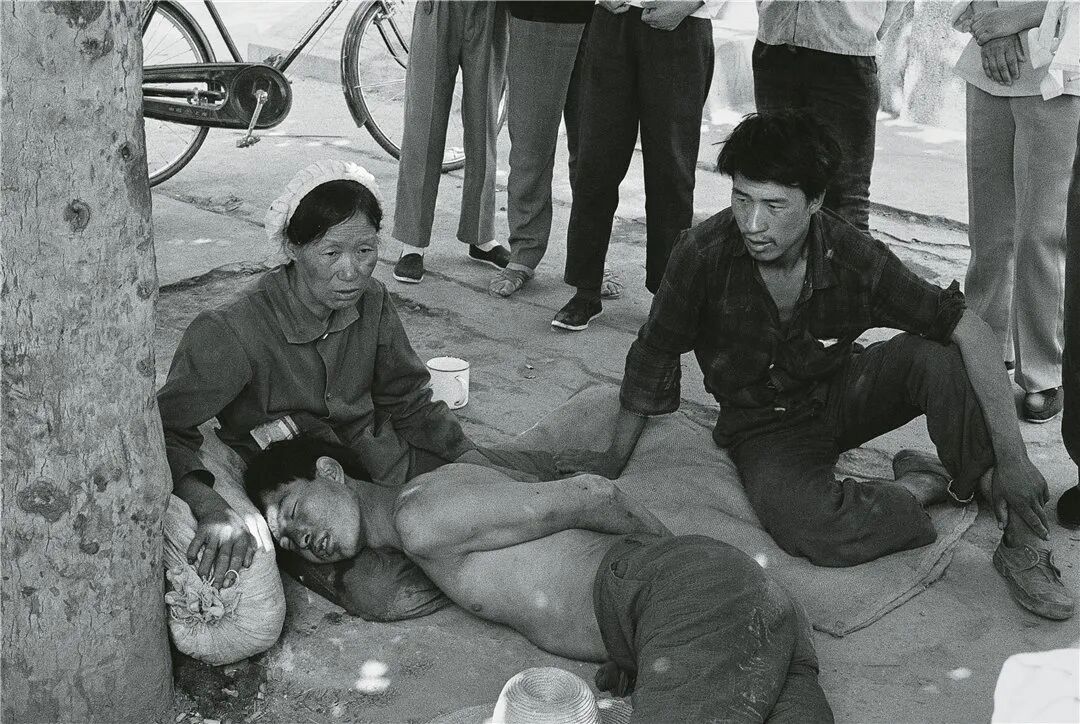

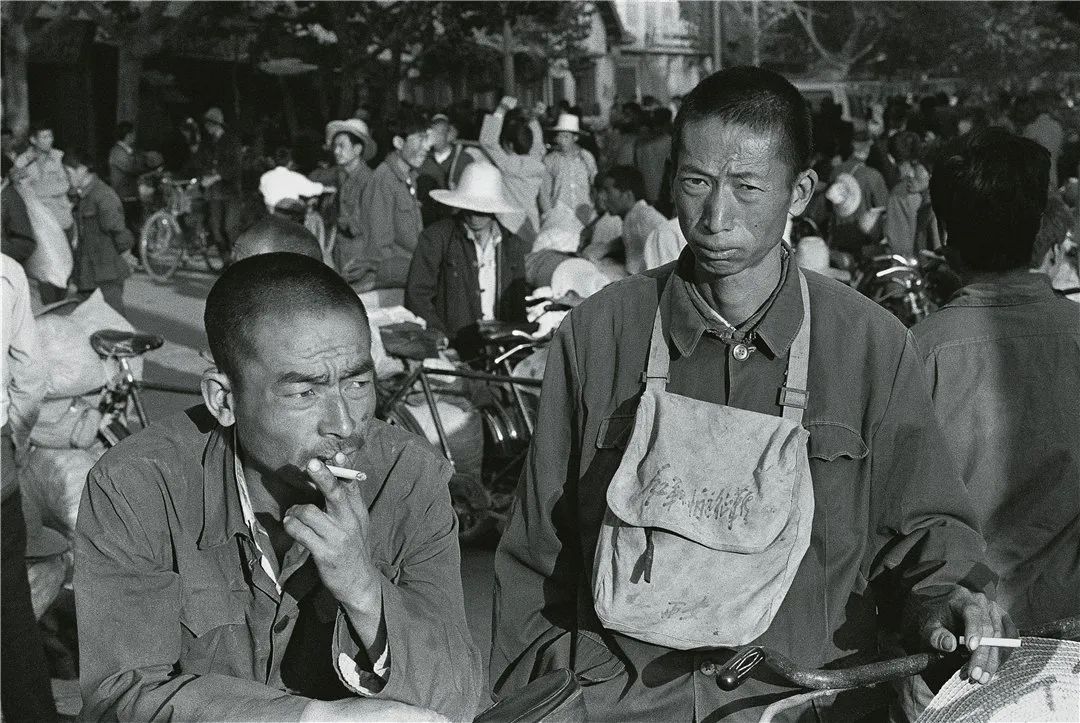

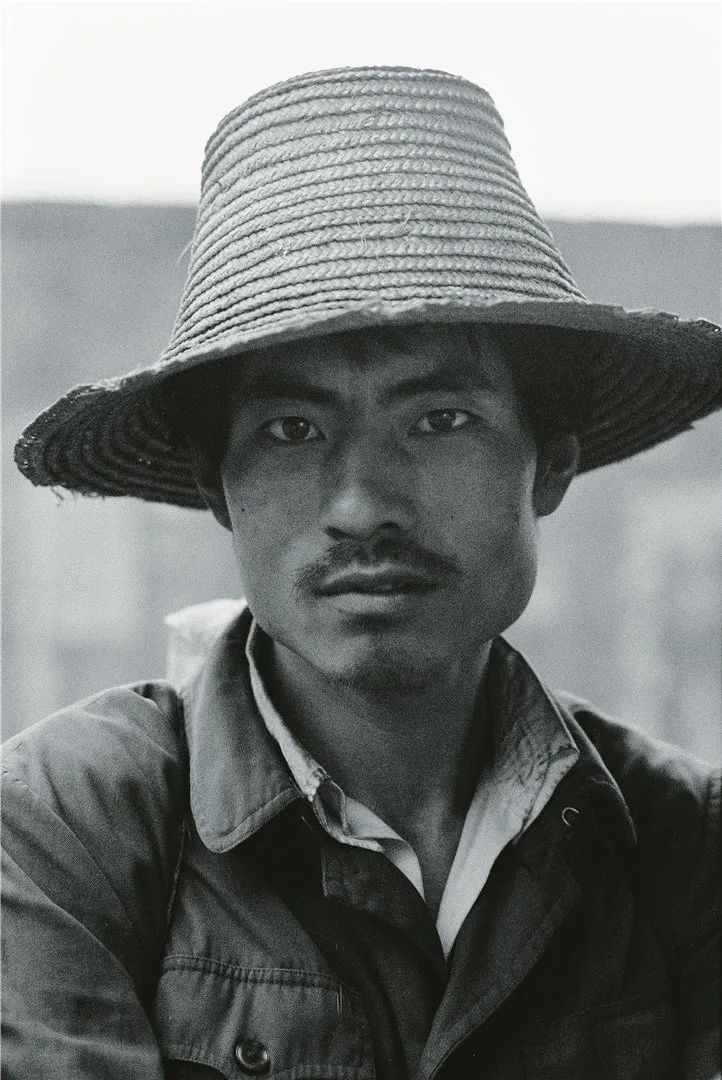

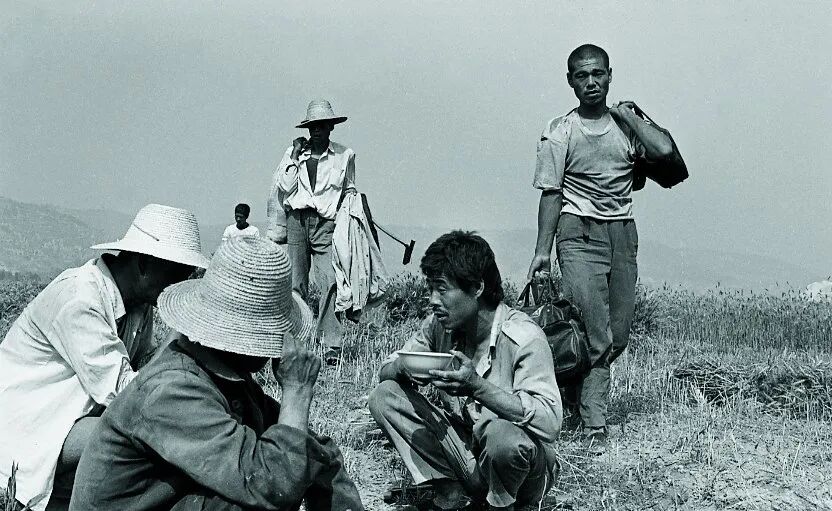

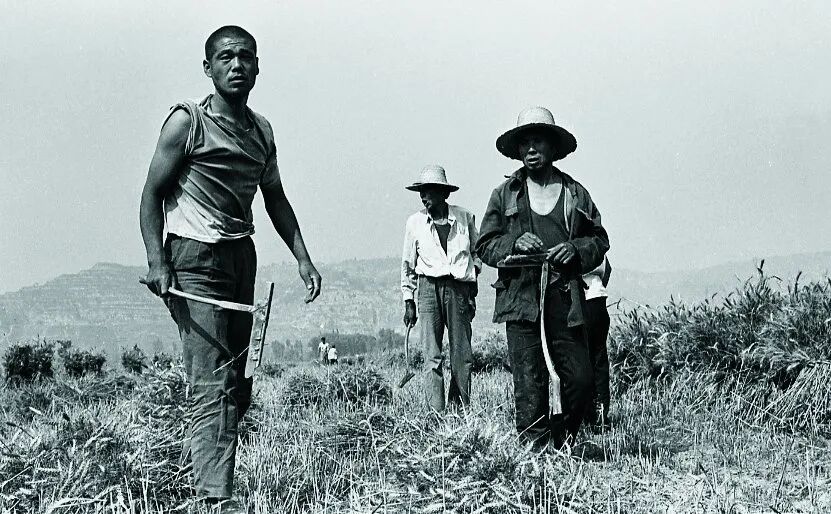

《麦客》(1982-2000)

《麦客》先是在《大众摄影》杂志中亮相,而后出版影集。《中国作家》杂志将《麦客》文字部分全文刊载,在全国摄影界引起轰动,好评如潮。《麦客》表现的是中国,而且是现代化进程中的中国,很真实。麦客呈现的是中国最底层的一种生活状态,切合中国实际,意义相当重大。

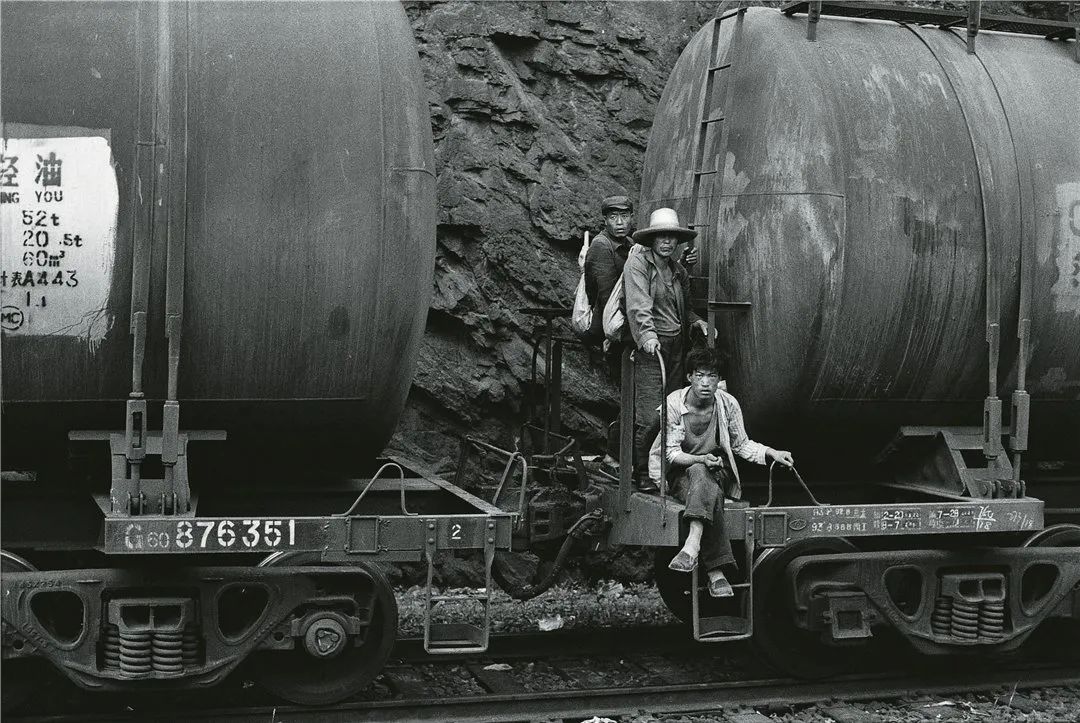

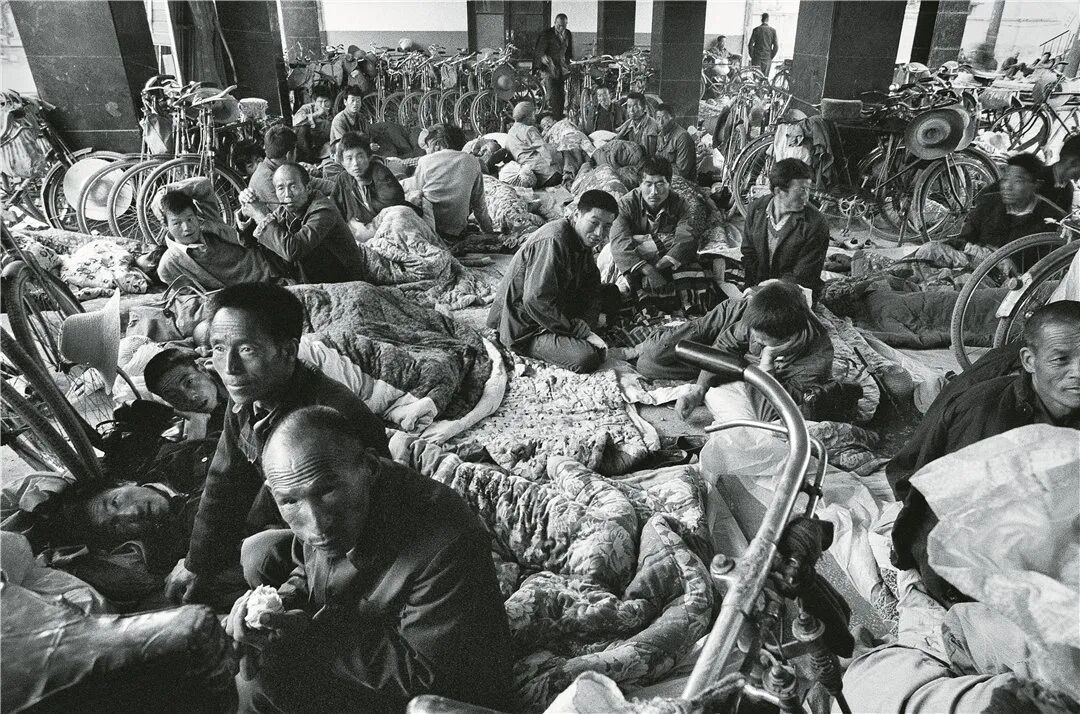

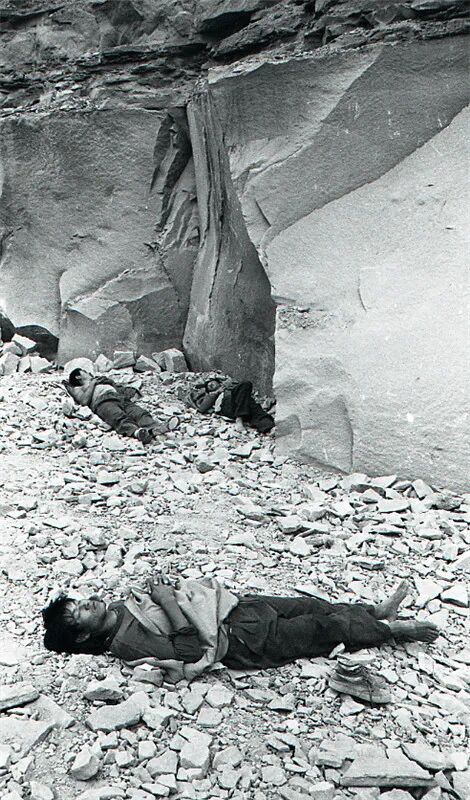

照相机不是镰刀,麦客也不是麦秆,我下不了狠心死手。摄影是一种观看方式,我就是这么一个“看法”。 我能用眼睛接住麦客的叹息吗?我能用叹息擦拭麦客的汗水吗?我能用汗水去饰掩无奈吗?或者,沙哑地呼唤生存力、生命力的现代再造?我不能为麦�客的故事预期结尾,也不能为麦客的传说划上句号。我知道该为麦客“立此存照”。 麦客,是西北人的叫法,即在夏收时节相帮着乡民割麦的另一群乡民。麦客多来自于陕甘宁三省,流徙于关中东部,临潼至潼关诸县,渭河两岸及河川塬上。建国前,麦客们全靠脚力、体力、耐力,白天“赶场”顶烈日,晚上“转场”披星月,几十里路不在话下;建国后,随着交通条件的改变,他们再也不用百里千里地的步行赶场了;1980以后的麦客,人腕上戴着手表,扒火车、乘客车、坐汽车而来,并随着农村责任田的实行,麦客迎来了其黄金时代;1990年代开始,收割机逐渐抢占了麦客的地盘,麦客们的“规模经营”之势渐缩。 ——侯登科

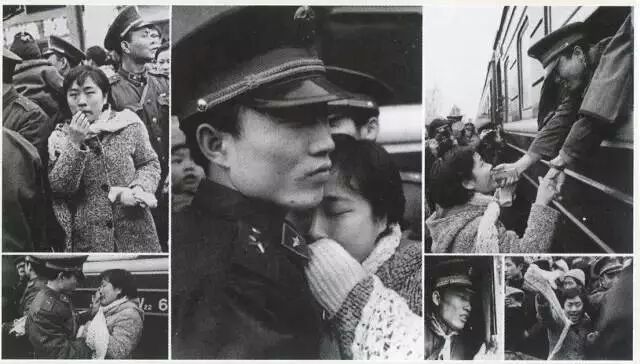

《子弟》(1982)

《出征》(1985)

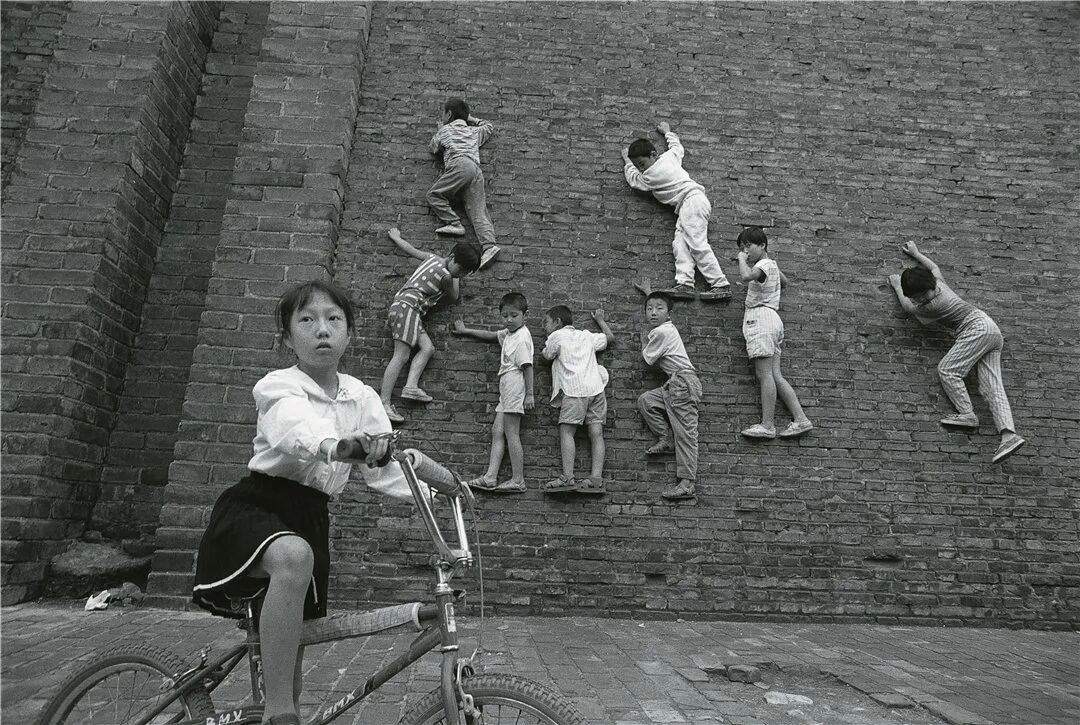

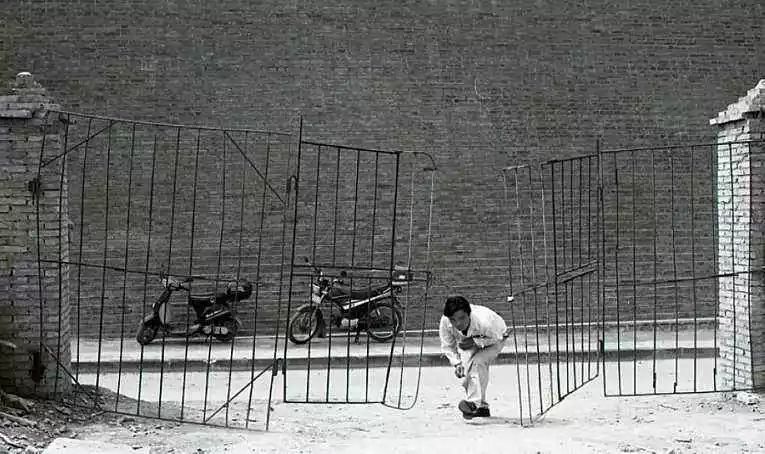

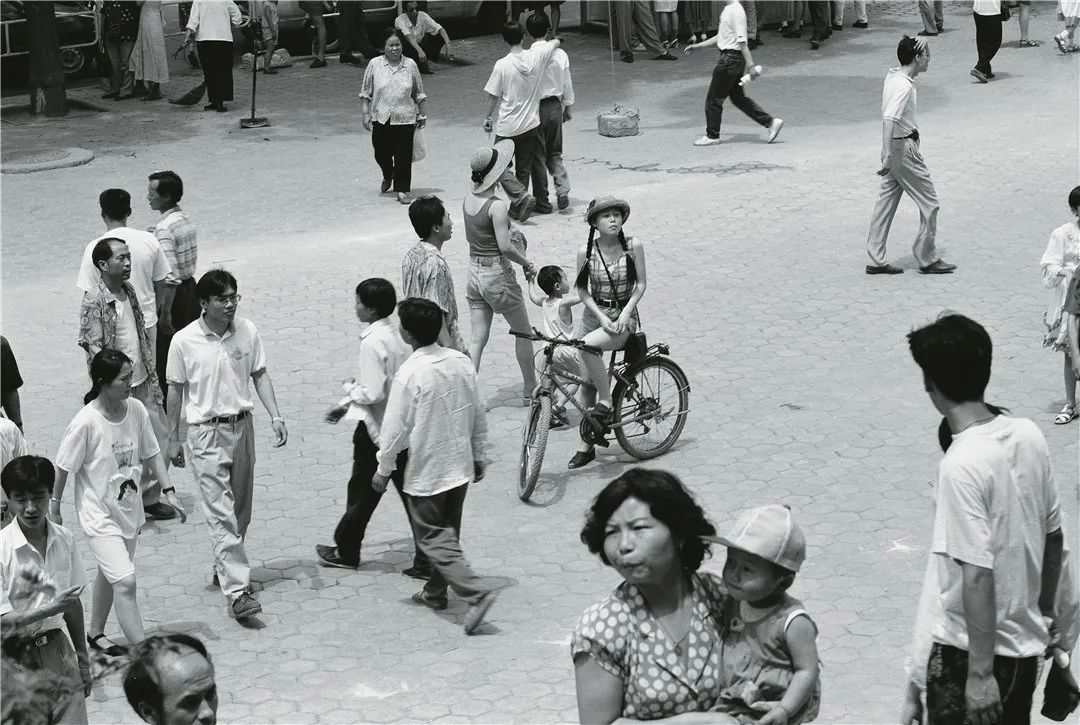

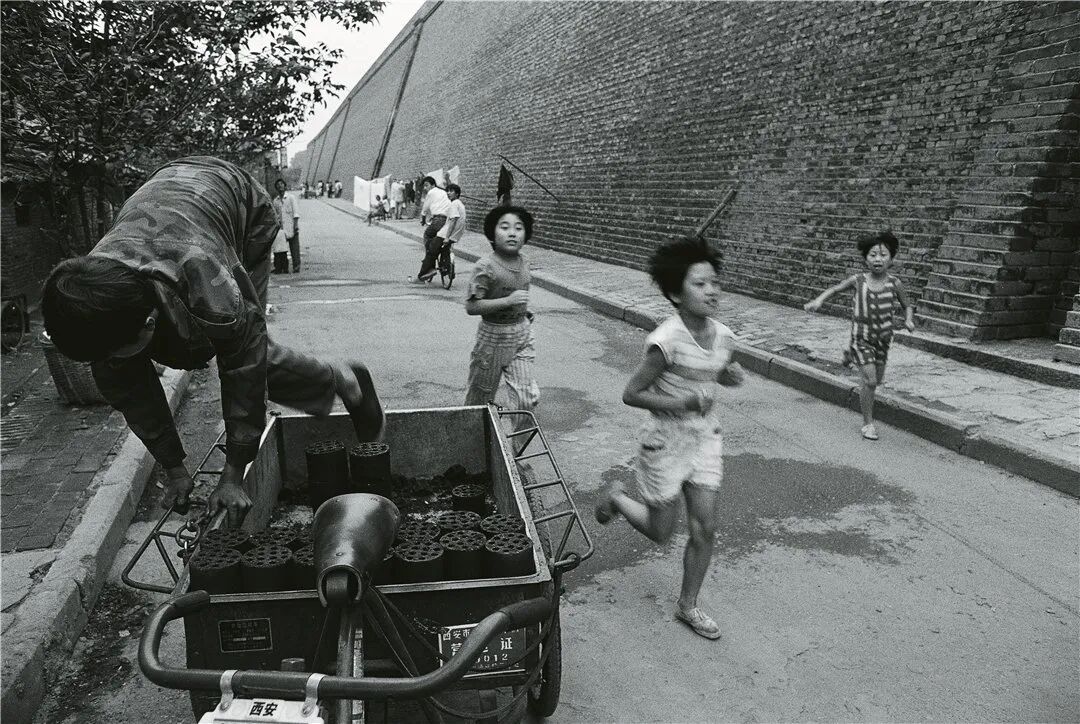

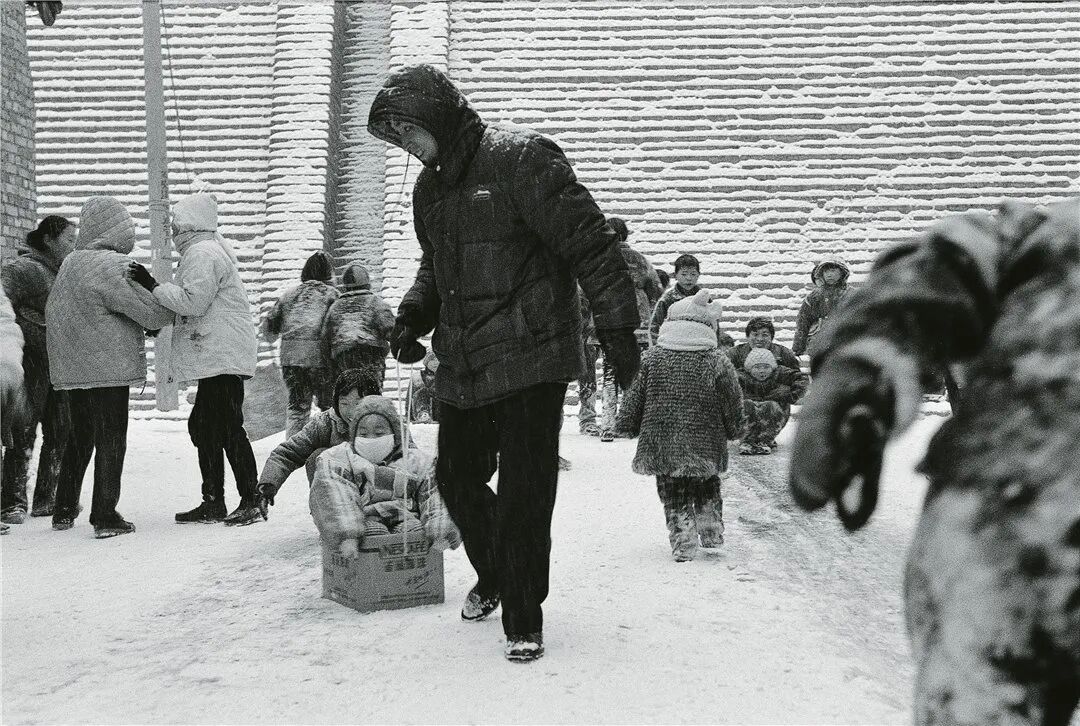

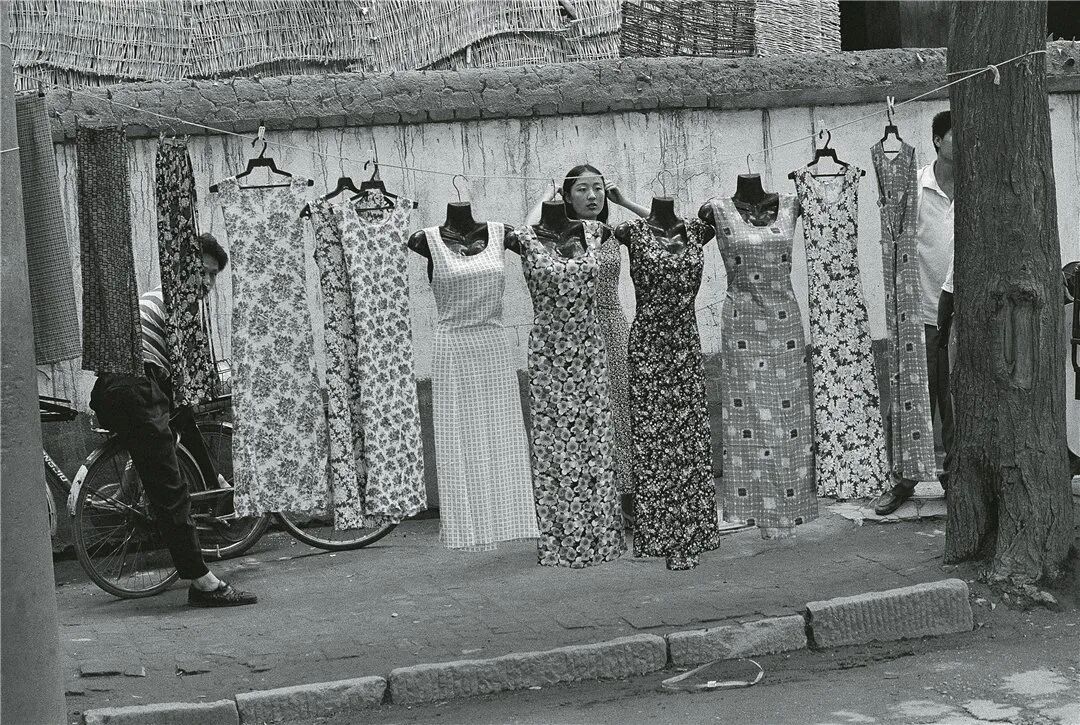

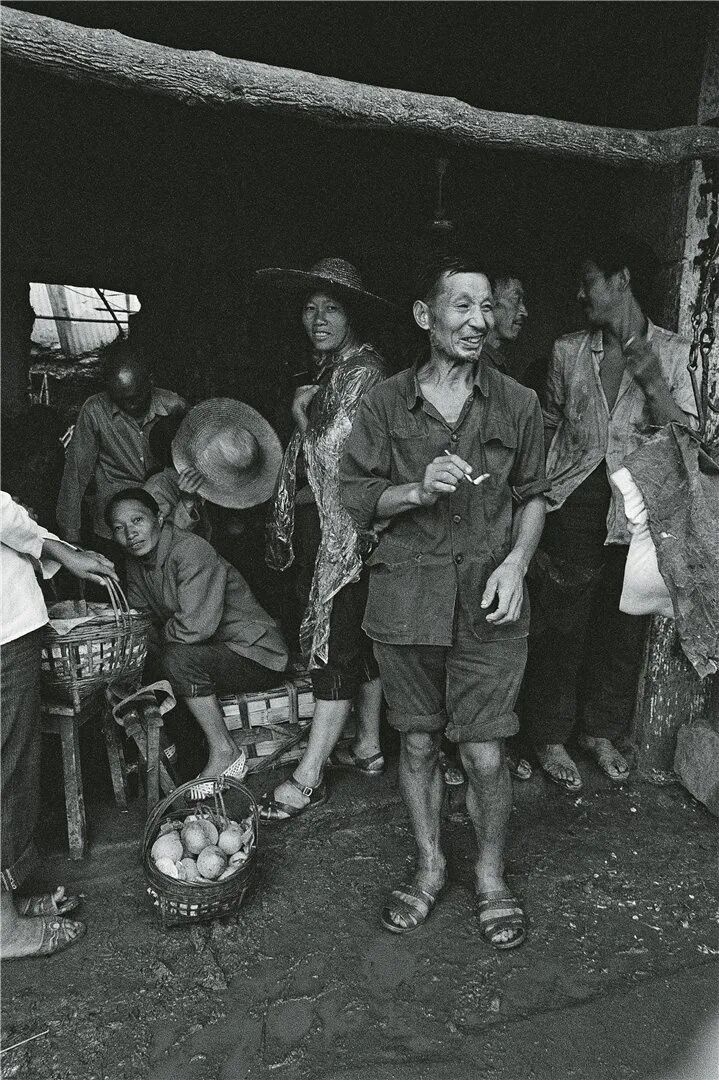

《四方城》

ß1997年,侯登科与胡武功、邱晓明共同推出了《四方城》,这三位摄影师都是陕西人,他们结合自己的理解在西安拍摄了普通社会大众的生活,以及有特色的城市景观。

贾平凹评价说:“以这么大的热情和朴实无华的镜头,这么真实地记录一个城市的百姓生活,在中国摄影史上还并不多见吧。而在这些作品中,从人与城的关系、人与人的关系、人和城与时代的关系里,竟能表现出如此丰富的历史性、哲理性和艺术性!”

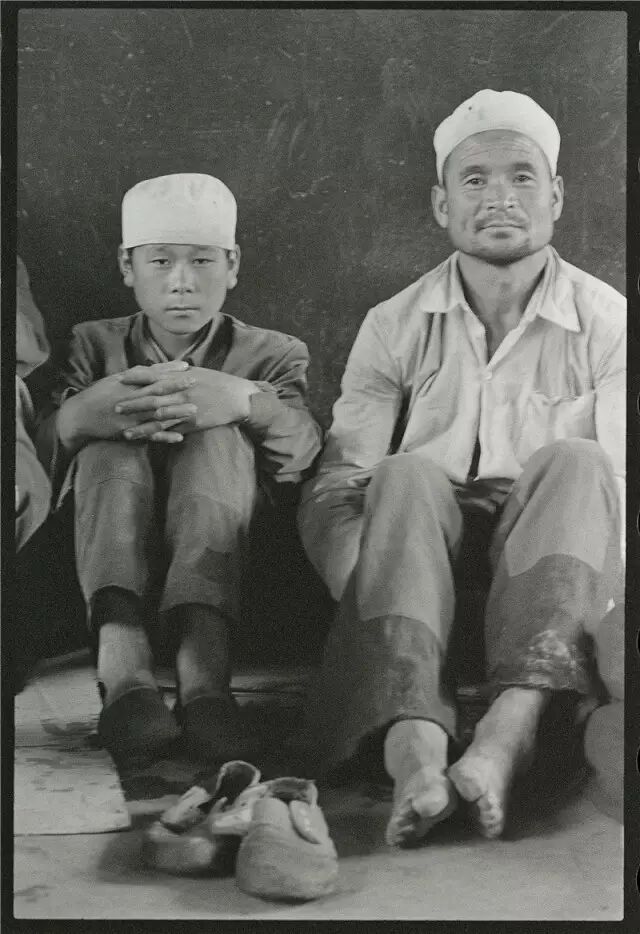

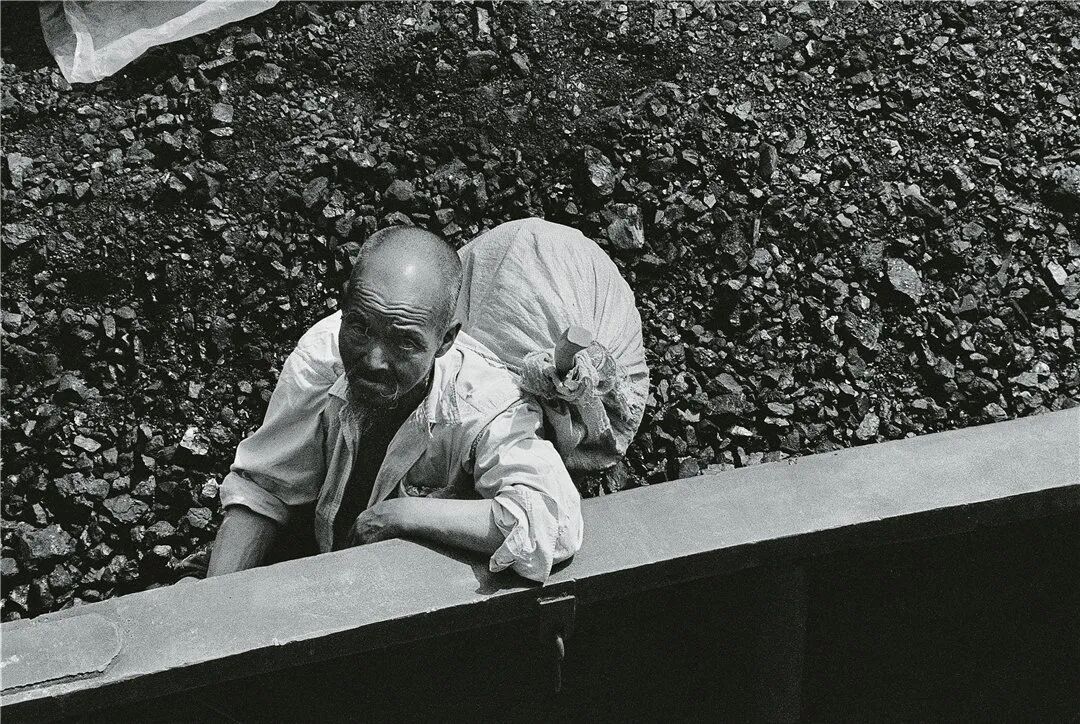

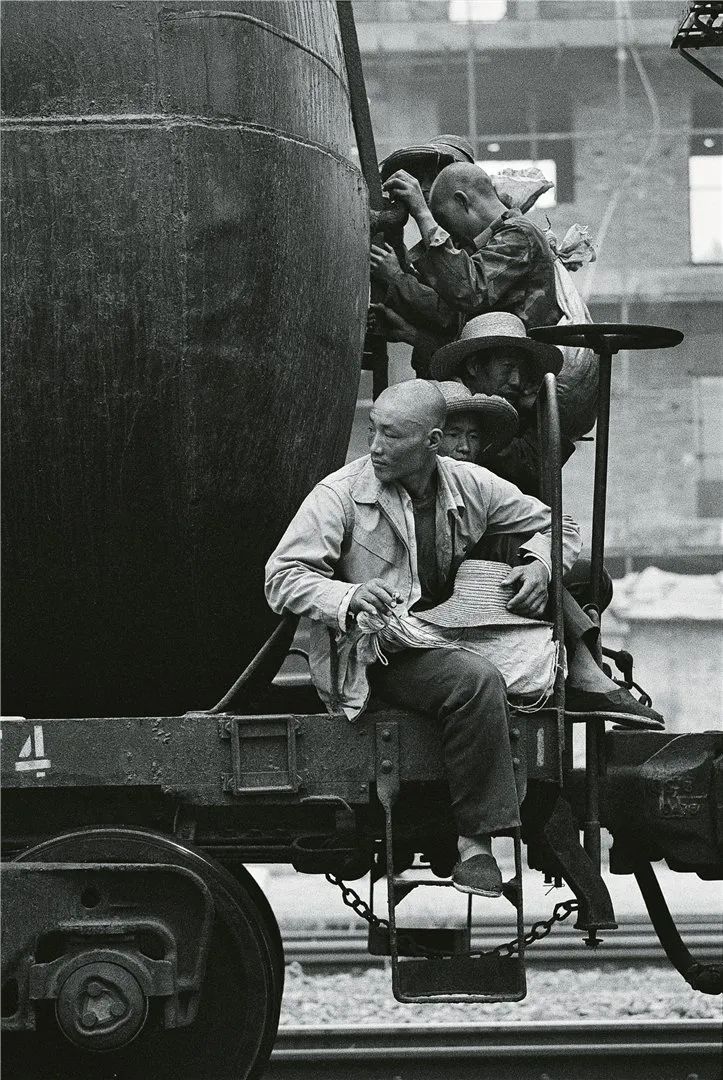

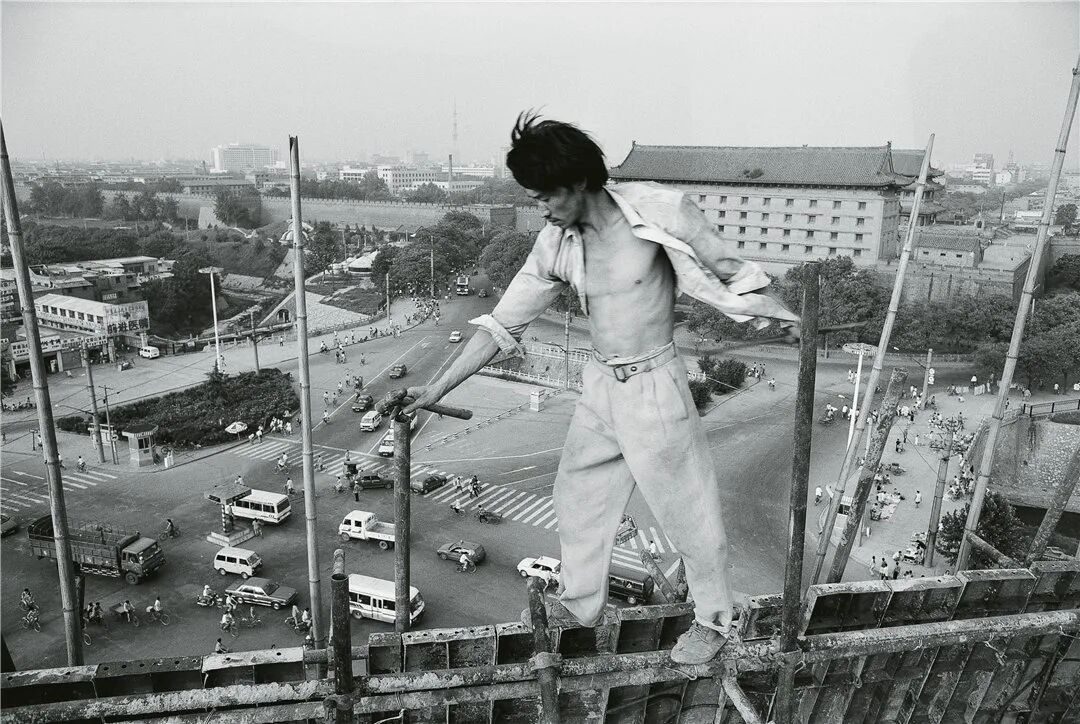

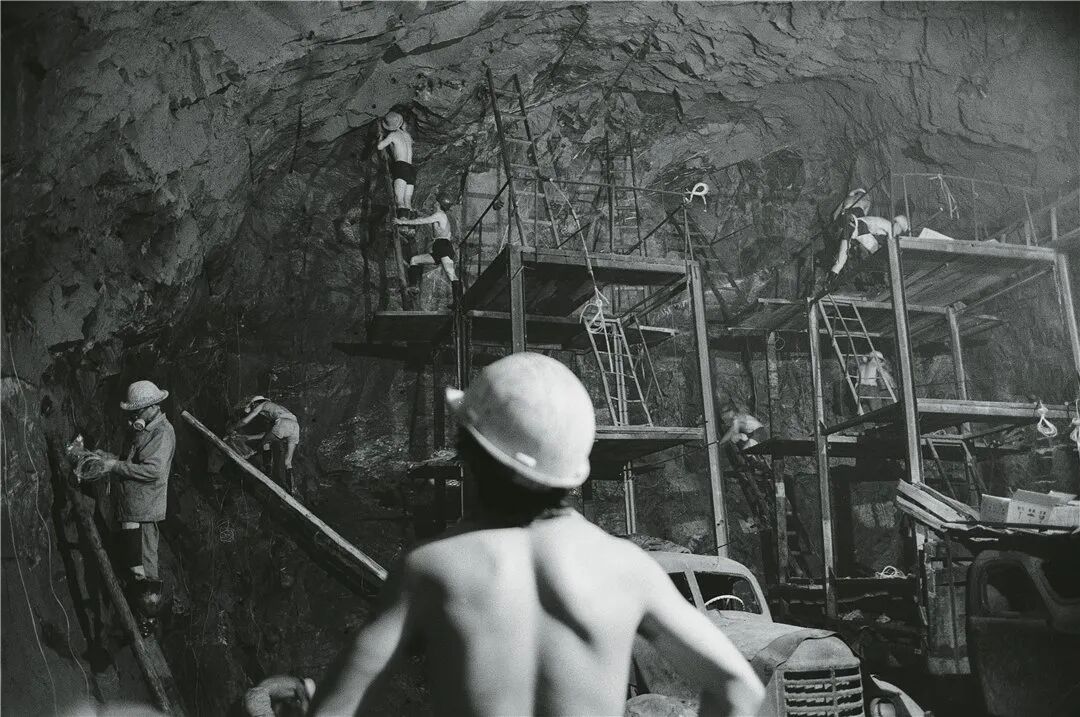

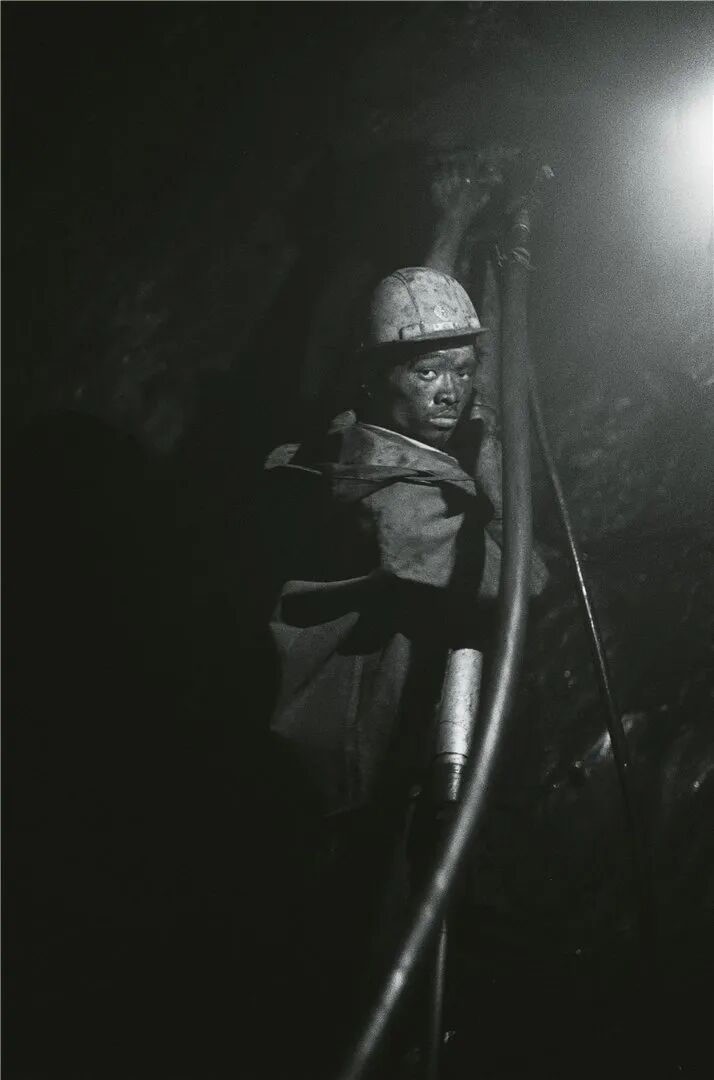

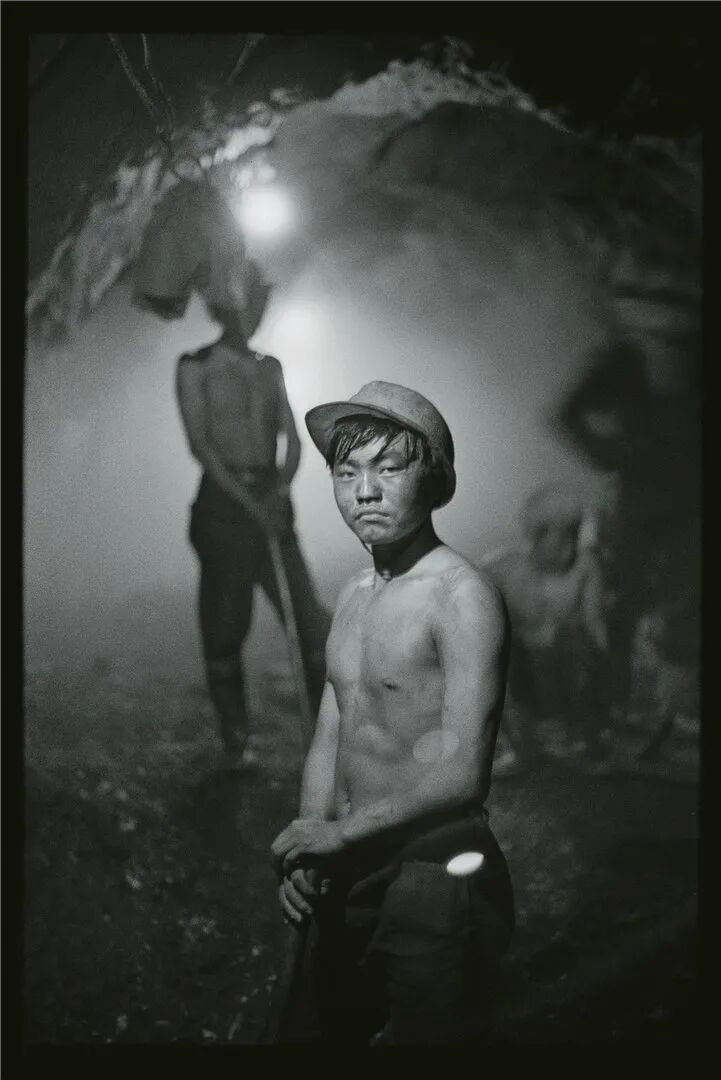

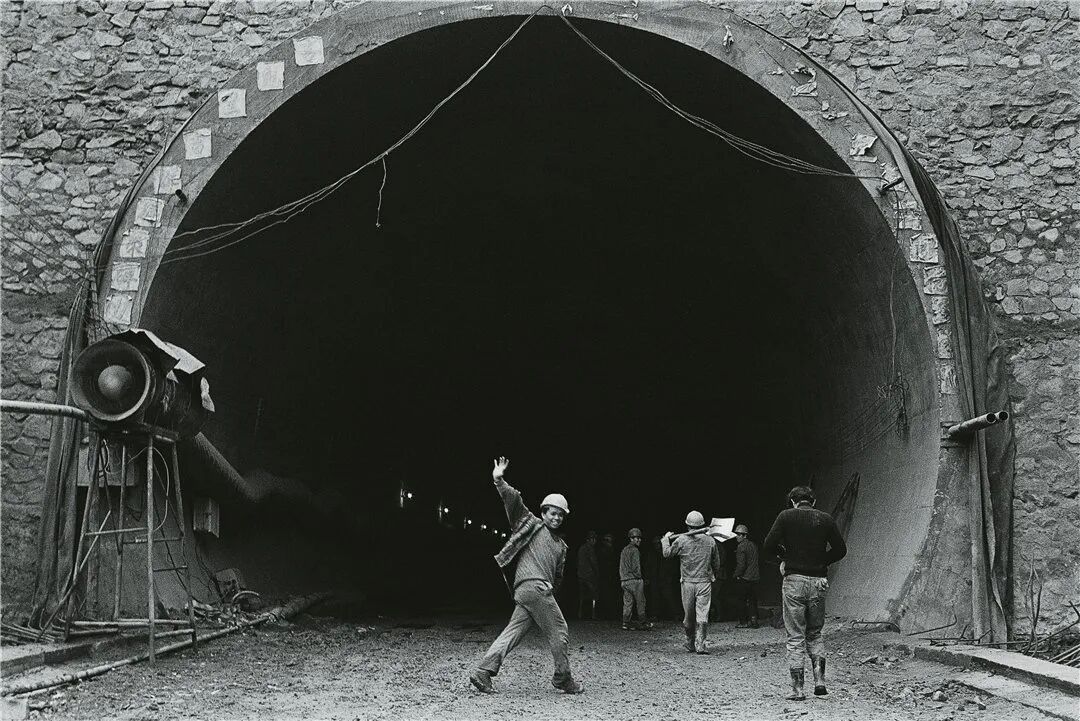

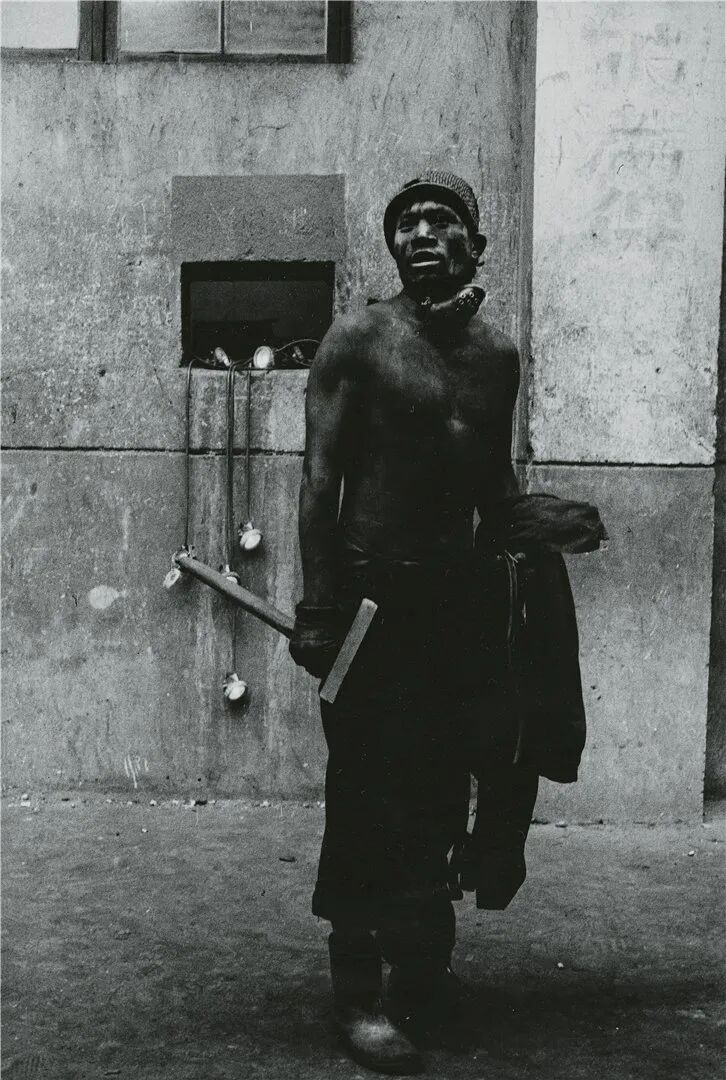

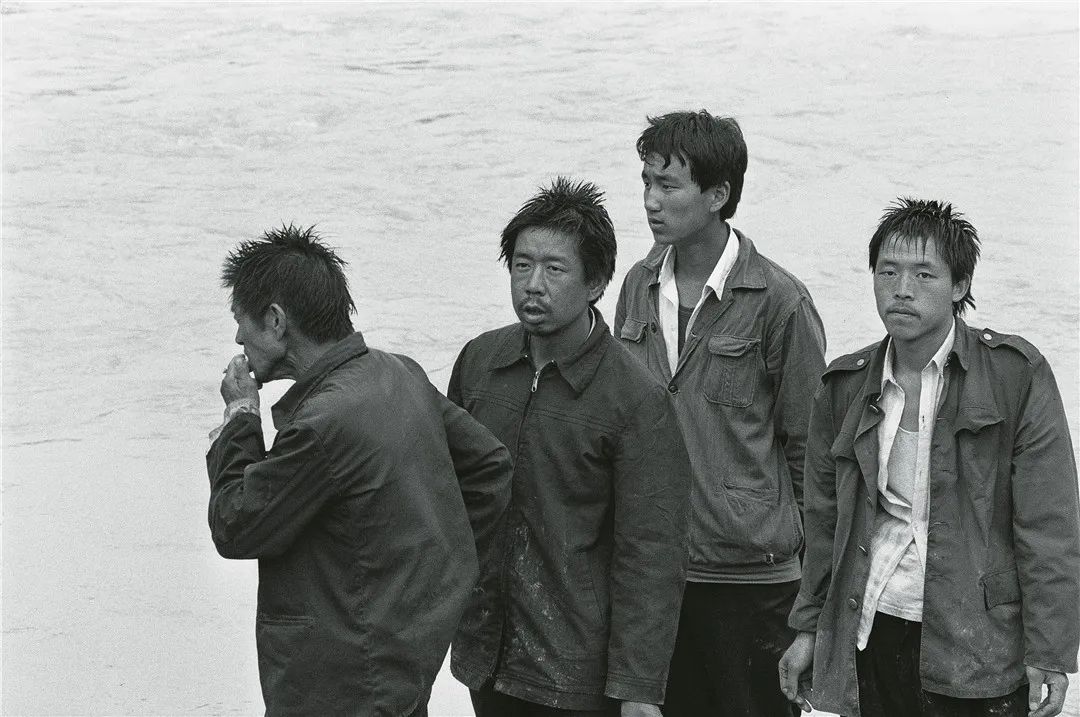

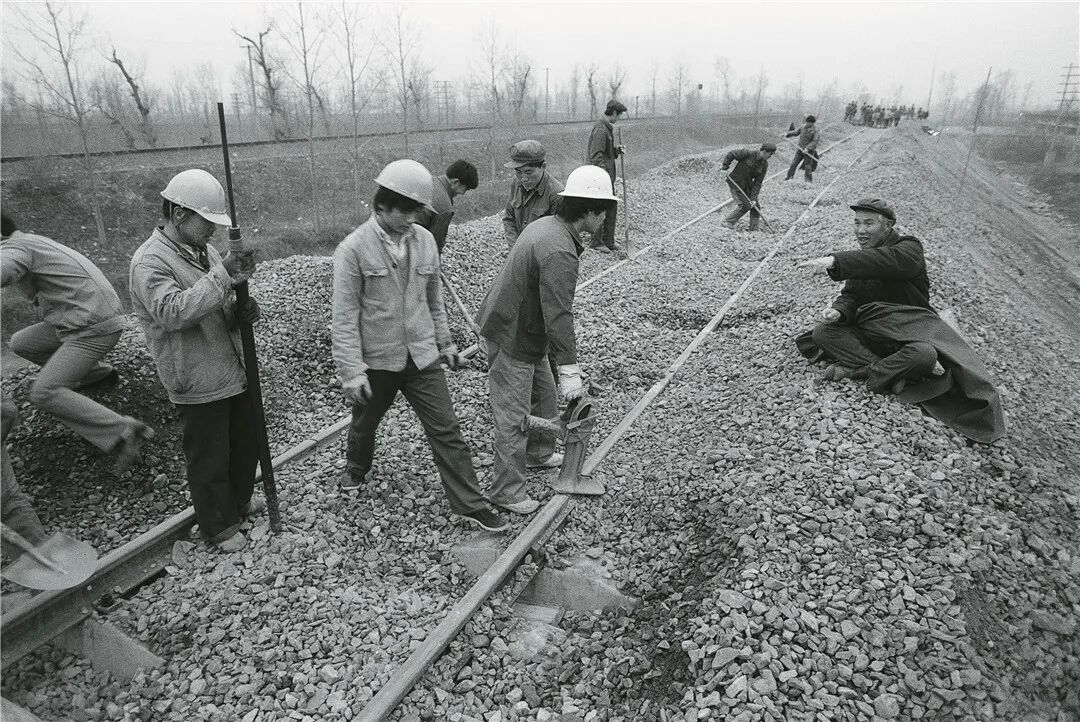

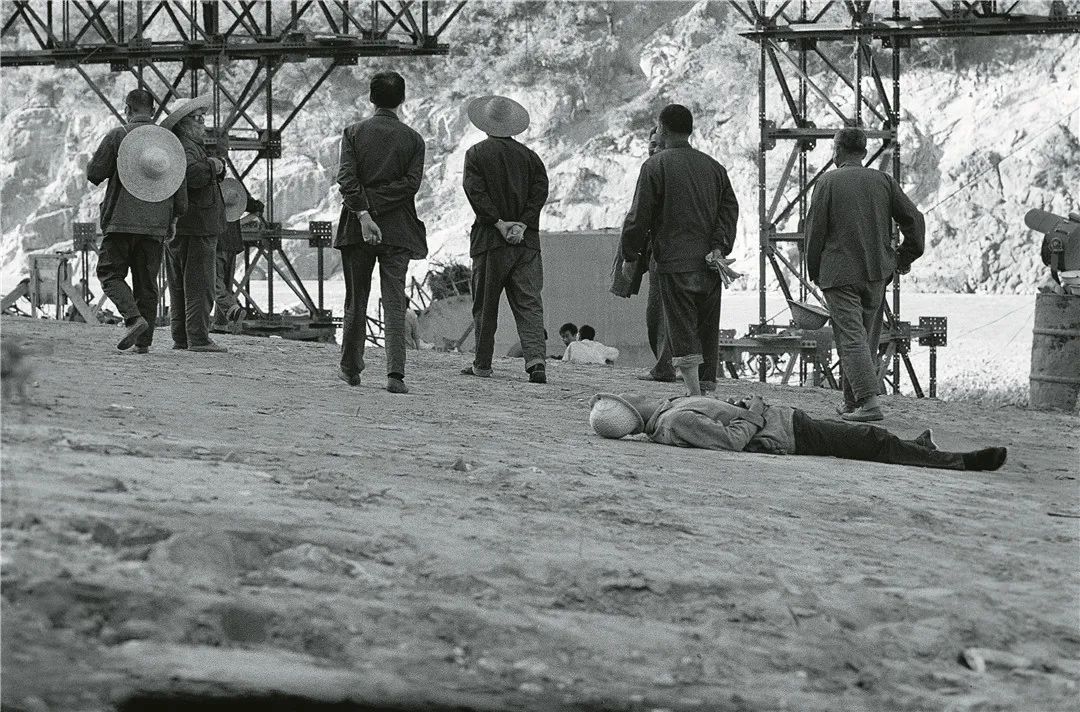

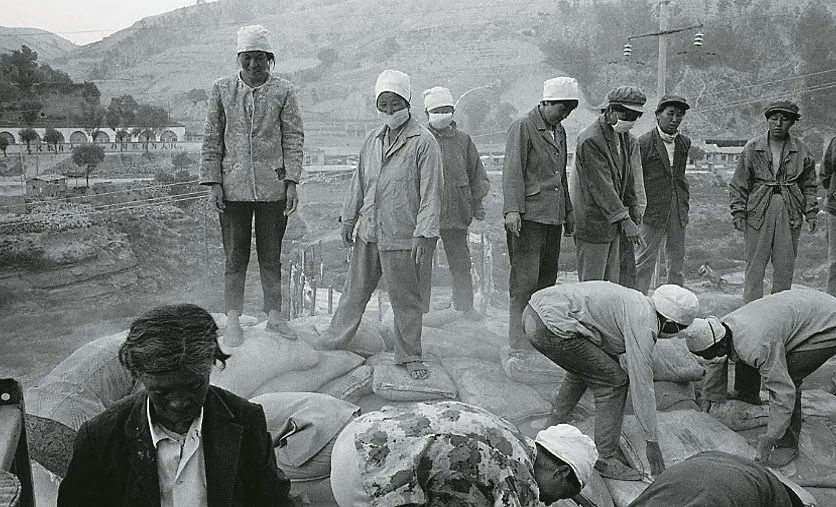

《民工》(1985)

无论是在淮阳县的农村里,还是在武昌南站的站场工地上,只要汗水不停地从体内喷出来,我就能从一种惩罚性的启示中感受到自我生命力的存在。拍与不拍似乎于我无有多大区别,要紧的是挎着相机站在太阳下面,站在玉米地里,同撒化肥培土的妇人儿童在一起;站在灼人的枕木上,与铺路工作的民工在一起;或者躺在五楼的楼顶的防热层之上,一边诅咒着高温,一边期盼着微风…

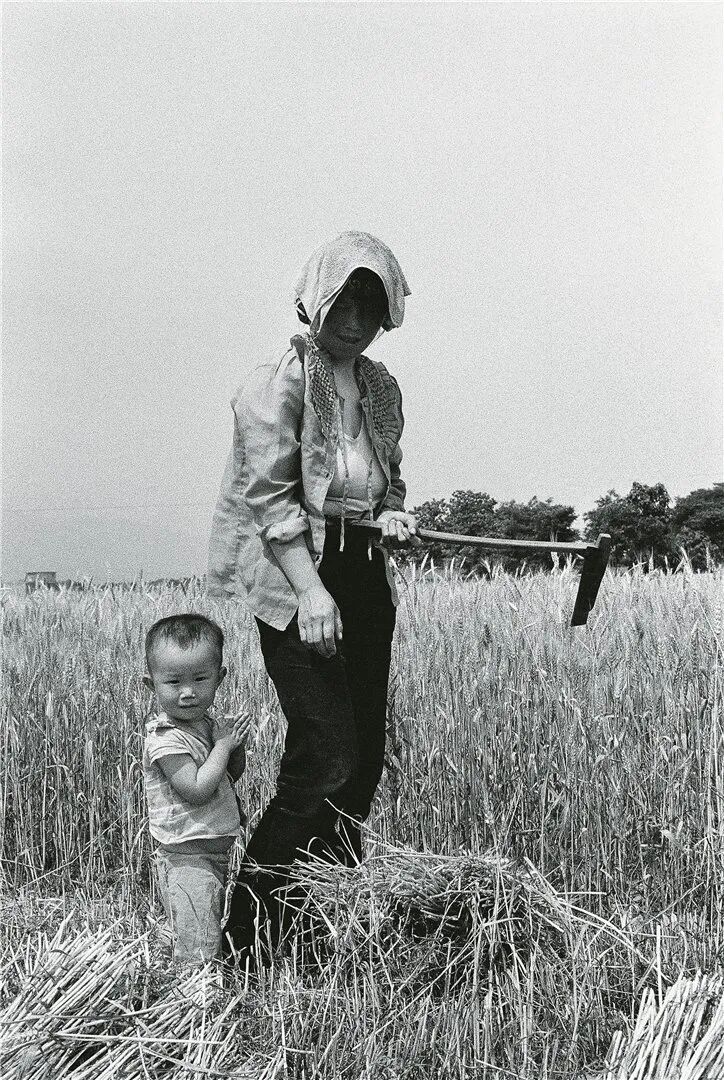

《黄土地上的女人》

侯登科一直有一个愿望:拍摄黄土地上的女人、回报给予他生命的女人、向自己的母亲和妻子致敬,但英年早逝的他没能看到自己的愿望实现。在他去世后的两年里,朋友们帮他实现了这个梦想——侯登科遗作展《黄土地上的女人》。

有评论说:“侯登科热爱生活。他懂女人,也很会拍女人,于是他的画面里就有了很多的女人:柔和的女人,温婉的女人,丰腴的女人,朗润的女人,沉郁的女人,干练的女人,可堪哀怜的女人……他穿过女人的绿色走廊,从女人那里体验生命的根相。感受震动生命的整体流动。女性,是从儿时开始便在精神上引领他上升的依靠。”

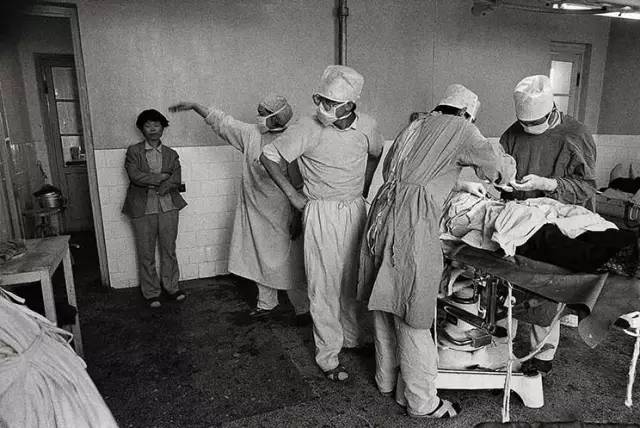

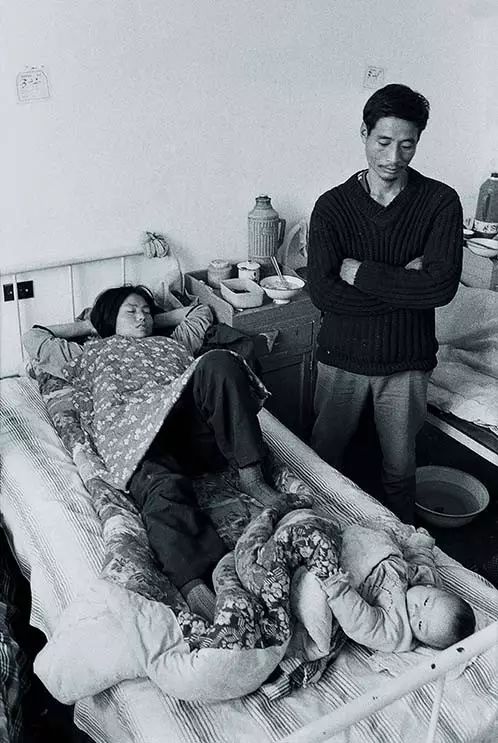

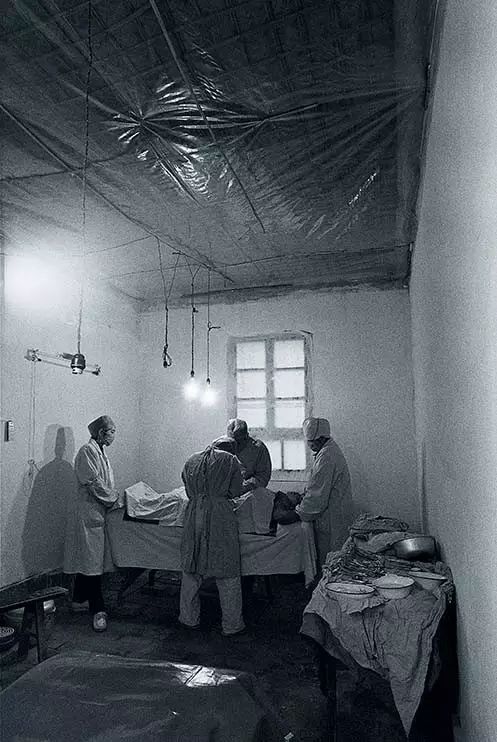

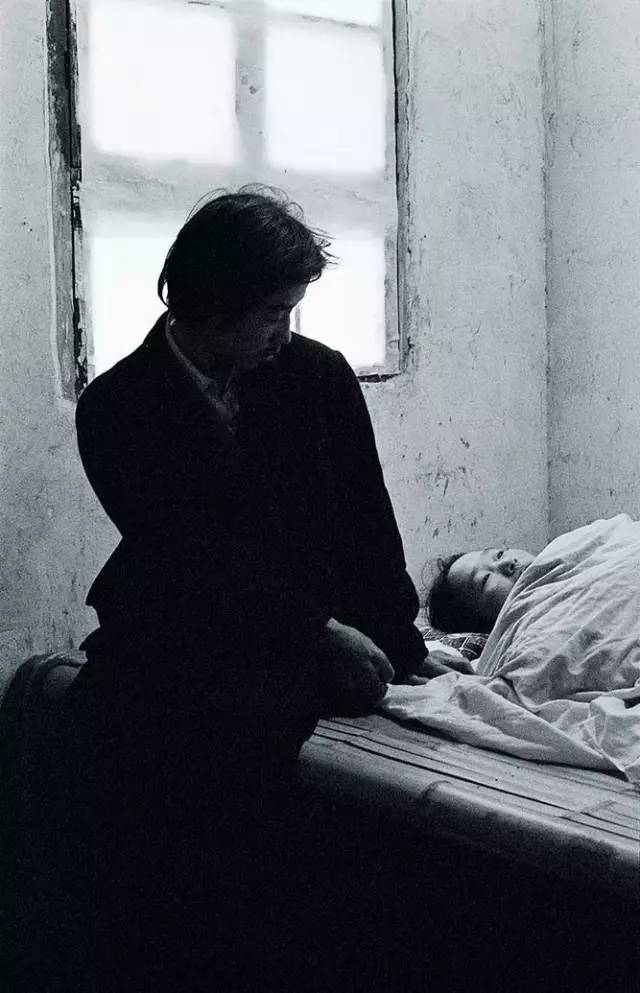

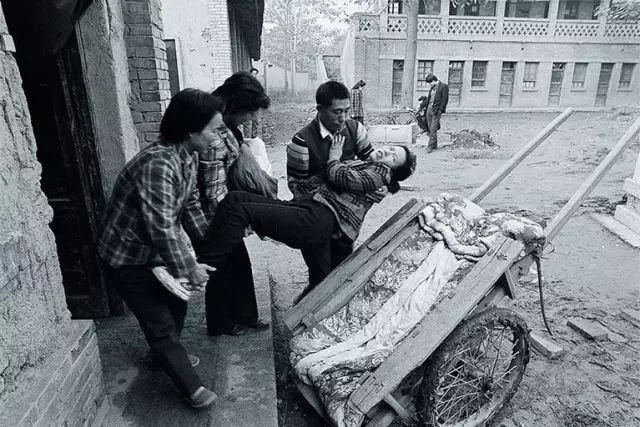

《计划生育突击》(1991)

其他

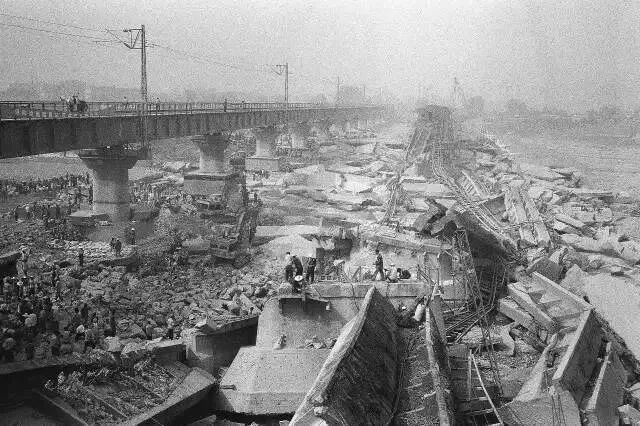

2002年6月,被洪水冲毁的灞桥铁路大桥,这是侯登科拍摄的最后一组照片。

2003年2月3日因病逝世,享年53岁。

侯登科的53年的短暂人生和他所钟爱的摄影画上了最终句号。

侯登科即便最后的时间里,最挂念的也是陪伴自己多年的作品,和他所拍摄最朴实的中国大众。2003年已经病危,卧于病榻之上的侯登科在向李媚、于德水移交自己的作品。

观点

我有妻子,有女儿,有老人,有朋友,应有尽有,却没有一杯共话人生的烈酒。——侯登科

评论

【于德水 摄影家】侯登科于中国摄影的意义,更在于其影像生长的力量来自本土,其时的文化滋养之源、以及全部的探求历程和思想的本土化。亦正是这种基于文化本土的立足点,使得侯登科的摄影具有了自摄影进入中国,在特定历史时段中的史学个案价值。

【王征 摄影家】侯登科,一位深解中国农民问题的摄影英雄,也是在他所属时代的特定封闭环境里,通过自感、自悟、自觉成为的一位影像语言大师。

【何志云 文化研究学者】侯登科于所谓的摄影家和摄影,是直达自己的性命来作安置的。而他的性命,因为“麦客”已经和黄土地融为一体。我说我对他有��一种敬,不但因为我敬重从性命深处滋长出艺术理由的艺术家,而且尤其敬重把自己的性命系于民族命脉的艺术家。性命和艺术和民族三位一体,普天之下,还能有比这更真也更强悍的艺术家和艺术么?

【汪晖 清华大学人文学院教授】在我看来,在这个理解和观察当代中国的视野和目光的转换之中,侯登科正是一个先行者,他以对“麦客”们的生活、劳动和命运的具体观察和追踪,把握了我们时代的脉动及其与漫长历史的联系。

【小波 新华社高级编辑】侯登科远离摄影界的喧闹,用平凡的生命记录着自己故乡土地上的人民的吃和穿、劳作与沉默、热忱与冰冷、希望与无奈。他的记录普通人生活的能力、才华、坚持与勇气在中国摄影界首屈一指。

【杨小彦 中山大学传播与设计学院教授】影像对于侯登科而言是有力量感的话语存在,其中透露出来的是一种甚至超越《麦客》所呈现的更为广大的野心,那就是用影像建构与社会相平行而存在的历史观。这种历史观活跃在他的《麦客》,也同样活跃在他那口语化的叙述中。

结果影像便获得了升华。影像使那不可能成为历史的成为了历史。侯登科遽然消隐在这历史当中,于是,历史也显现了一个微笑,不动,而且长久。

【李江树 作家、摄影家】侯登科与伪摄影家的区别在于他是摄影家——他是为摄影而来到这个世界上的。他知道,拍照是感情和人性的视觉化。拍照还是一种指认、一种命名,而世上还有多少东西等待着他去指任和命名。

【李媚 自由策展人】摄影与侯登科的关系也许会成为当代中国摄影史中一个特殊的话题,他是为了活下去而拍摄,不是为了拍摄而活着。他的生命永远需要拍摄的引导,拍摄是他与这个世界的一个证物、一个信物��、一个紧密的关联。他全部的精神生活就在这里展开……

【秦晖 清华大学历史系教授】我不敢讲这本书(《麦客》)在摄影艺术方面的成就如何—那超出了我的能力所及,但它用镜头留下了一部历史,一部发生在号称中华文明摇篮、周秦辉煌汉唐雄风之基的关中大地,并一直延续到今天的历史,一部事关衣食生存等人类生活基础但却常常被忽视的历史。

【顾铮 上海复旦大学新闻学院教授】侯登科以他的苦难与尊严共存、温情与忧虑相糅的“现世”(这是他经常强调的一个词)主义的纪实影像,为当代中国的社会变迁,尤其是中国当代农村社会所发生的深刻的内在与外在的变化留下了宝贵的记录。而贯穿他的摄影实践的始终不变的特质则是,一个摄影家对于人性的积极而又深刻的恒久探索。

【路泞 摄影家】他的摄影里,我并没有感到那些别人解读出的“铁肩担道义”,而更强烈感受到一个人对自我生存意义的深刻思考。他有勇气,反复地将自己的伤疤细细端详,看着它流血又愈合,又崩裂;他不狭隘,不以己之哀痛变本加厉的追讨,认同这宿命,就揣着这终身的印记上路,与命运搏杀着又不分彼此的依存。

【版权归原作者所有,仅供分享】