Enlightenment in Germany

时代背景

在十七八世纪,德国在欧洲几个主要国家之中还是最落后的。资产阶级的力量在当时德国还很薄弱。政治的分散和经济的凋敝都极不利于资产阶级的发展。但是既有三百多个小国,就会有为数更多的城市,所以单就数量来说,市民阶级在德国人口中还是占了很大的比例。由于他们的经济地位薄弱,他们在政治上的表现也就特别软弱。启蒙运动本来一般是由资产阶级知识分子发动的。德国资产阶级知识分子在极端不利的条件下之所以能发动启蒙运动,显然有它的内因和外因。就内因来说,德国从中世纪以来,民间文学传统一直是很光辉灿烂的(德国是《尼伯龙根之歌》《谷德伦》《巴赛伐尔》《列那狐》以及许多民间抒情诗歌的发源和流行的区域),一些古老的大学(例如海德堡、哥登堡、耶那、莱比锡等)里学术研究的风气也一直是很活跃的。这种优秀的文化传统在德国资产阶级分子中不但养成了爱好文艺和爱好哲学思考的风气,而且也养成了民族思想和爱国思想。

德国启蒙运动时期的文艺思想停留在抽象思考和抽象讨论上的倾向比较显著,高特雪特的《批判的诗学》和鲍姆嘉通的《美学》都是很明显的例证。其次,复古的倾向在德国启蒙运动中也比较显著。

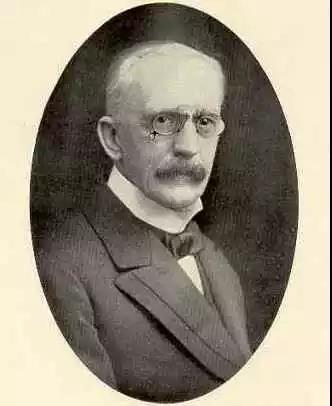

Alexander Gottlieb Baumgarten (鲍姆嘉通)

1714年6月17日鲍姆嘉通生于奥得河畔法兰克福,在家中7个孩子排行第5,父亲雅各布·鲍姆嘉通是新教路德派教区牧师。有记录可寻的其余兄弟包括:西格蒙德·雅各�布(1706-1754),奥古斯特·约瑟夫(卒于1722),塞缪尔·尤西比乌(卒于1711),纳撒内尔(卒于1763)。

鲍姆嘉通

鲍姆嘉通1730年入哈雷大学学习,接触了克里斯蒂安·沃尔夫的哲学思想。他和高特舍特一样,都是沃尔夫的学生。1737年他任编外教授,1739年起任法兰克福大学教授。这段时期他出版了一系列哲学、伦理学、逻辑学和美学著作。他专门的美学著作有两种:一种是《关于诗的哲学默想录》,这是他于1735年答辩的学位论文,同年9月该书出版,他在这本书中第一次提出美学是一门独特的哲学学科的思想;另一种是《美学》,第一卷出版于1750年,第二卷出版于1758年,但是这部著作因作者去世而未能完成。按照鲍姆加登的构想,美学应该包括理论部分和实践部分。他已经出版的《美学》仅仅占理论部分的三分之一(另两部分是“方法论”和“符号学”),至于实践部分(艺术理论),则根本未能涉及。另外,他的哲学著作《形而上学》的部分章节论述到美学问题。

鲍姆嘉通主张美学成为一个独立科学而且把它命名为“埃斯特惕卡”(Aesthetica),因而获得“美学之父”的称号。他的美学是建立在来布尼兹和伍尔夫的哲学系统上的。要明了他的美学观点,就须约略介绍这个理性主义的哲学系统,特别是其中的认识论。

莱布尼茨和伍尔夫的哲学系统

来布尼兹(Leibnitz,1646——1716)是德国理性主义哲学家们的领袖。他的理性主义也是从笛卡儿继承来的,不过只发展了笛卡儿的唯心主义的方面。笛卡儿的唯物主义方面则由英国经验主义派洛克加以发展的。洛克把人心比作一张白纸,一切知识都是由感性经验在这张白纸上印下来的印象,理性认识则是总结和提高感性认识的结果,凡是没有先在感性认识中存在的东西在理性认识中就不可能存在。所以他否认一切先天的观念。他在《论知解力》一书里阐明了这个观点。

来布尼兹写了一部《关于知解力的新论文》,从理性主义观点对洛克进行批评。他认为人生来就有些先天的并且先经验的理性认识,一种“一般概念”,它们就像“隐藏在我们心里的火种,感官的接触就使它们迸射出像打钢铁时所迸射出的火花”。他把“连续性”原则(程度不同的事物由低到高是逐渐上升的,中间没有间隔)应用到人的意识,认为“明晰的认识”是认识的最高阶段,它的下面有不同程度的“朦胧的认识”,处在半意识或下意识状态,梦中的意识就属于这一类。“明晰的认识”又分“混乱的”(感性的)和“明确的”(理性的)两种。“明确的认识”要经过逻辑思维,把其中部分和关系分辨得很清楚。“混乱的认识”则认识到事物的笼统的形状,印象可以很生动,但未经分析,其中各部分的关系不能分辨得很清楚。来布尼兹把这种“混乱的认识”又叫做“微小的感觉”(les petites perceptions)。

来布尼兹认为审美趣味或鉴赏力就是由这“混乱的认识或“微小的感觉”组成的,因其“混乱”,我们对它就“不能充分说明道理”,他说:画家和其他艺术家们对于什么好,什么不好,尽管很清楚地意识到,却往往不能替他们的这种审美趣味找出现由:如果有��人问他们,他们就会回答说,他们不喜欢的那件作品缺乏一点“我说不出来的什么”(je ne sais quoi)。这个“我说不出来的什么”在当时特别在法国成为美学家们的一种口头语,指的正是还不能认识清楚的美的要素。这其实是一种不可知论。值得注意的是来布尼兹已把审美限于感性的活动,和理性活动对立起来。从他关于音乐的一句话(“音乐,就它的基础来说,是数学的,就它的出现〔即出现于人的意识——引者〕来说,是直觉的”)来看,他已把审美活动看成一种直觉活动了。来布尼兹的世界观体现在他在《原子论》里所说的“预定的和谐”一个概念里。这世界好比一架钟,其中部分与部分以及部分与全体都安排得妥妥帖贴,成为一种和谐的整体,而上帝就是作出这种安排的钟表匠。在一切可能的世界中,这个世界是最好的。从美学观点看,它也就是最美的,因为它最完满地体现了和谐是寓杂多于整一的原则。像圣·奥古斯丁一样,来布尼兹认为部分的丑恶适足以造成全体的和谐。这种目的论固然表现出启蒙运动者一般都有的乐观主义,但是在实质上却是为现存秩序辩护,使人苟安现状,所以遭到了伏尔太的尖锐的嘲讽(见他的小说《老实人》)。

伍尔夫(Chrisiian Wolff,1679——1754)是来布尼兹的忠实信徒,他的功绩主要在于对来布尼兹的理性主义哲学加以系统化和通俗化,独到的见解不多。就美学思想来说,他特别着重“完善”(perfection)一个概念。他替美所下的定义是:“一种适宜于产生快感的性质,或是一种显而易见的完善”,“美在于一件事物的完善,只要那件事物易于凭它的完善来引起我们的快感”。 这个定义是把客观事物的完善和它在主观方面所产生的快感效果作为美的两个基本条件。所谓“完善”指的是对象完整无缺,整体与各部分互相协调,近于来布尼兹所说的和谐。

创立“Aesthetics”(美学)

鲍姆嘉通接着伍尔夫对于来布尼兹的理性哲学进行进一步的系统化。他看到人类心理活动既然分成知、情、意三方面,相应的哲学系统之中就有一个漏洞,因为研究知或理性认识的有逻辑学,研究意志的有伦理学,研究情感即相当于“混乱的”感性认识的却一直还没有一门相应的科学。他建议应设立一门这样的新科学,叫做“Aesthetics”,这字照希腊字根的原义看,是“感觉学”。从此可见,这门新科学是作为一种认识论提出来的,而且是与逻辑学相对立的。来布尼兹的“明晰的认识”所区分的“明确的认识”(理性认识)与“混乱的认识”(感性认识)于是在科学系统里都有了着落,前者归逻辑学而后者归美学。

鲍姆嘉通在一七三五年发表的《关于诗的哲学默想录》里就已首次提出建立美学的建议,到了一七五○年他就正式用“埃斯特惕卡”来称呼他的研究感性认识的一部专著。从此,美学作为一门新的独立的科学就呱呱下地了。 鲍姆嘉通在《美学》第一章里这样界定了美学的对象:

美学的对象就是感性认识的完善(单就它本身来看),这就是美;与此相反的就是感性认识的不完善,这就是丑。正确,指教导怎样以正确的方式去思维,是作为研究高级认识方式的科学,即作为高级认识论的逻辑学的任务;美,指教导怎样以美的方式去思维,是作为研究低级认识方式的科学,即作为低级认识论的美学的任务。美学是以美的方式去思维的艺术,是美的艺术的理论。 从此可见,美学虽是作为一种认识论提出的,同时也就是研究艺术和美的科学。这两项任务之所以结合成为一个,是因为鲍姆嘉通把来布尼兹的“混乱的认识”和伍尔夫的“美在于完善”两个概念结合在一起,认为美学所研究的对象是“凭感官认识到的完善”。 完善是事物的一种属性,它可以凭理性认识到,也可以凭感官认识到。凭理性认识到的完善,例如一个数学演算式的完善,是科学所研究的真;凭感官认识到的完善,例如一首诗或一朵花的完善,就是美学研究的美。 “感性认识”在来布尼兹和伍尔夫的哲学中有独特的意义。它虽是“混乱的”,却是“明晰的”,“混乱”指未经逻辑分析,“明晰”指呈现生动的图像。

鲍姆嘉通承认离开认识主体的“对象和物质”本身可以有美,但认为美学所研究的是凭感官认识到的美,这种美不能脱离认识主体的认识活动。“美是凭感官认识到的完善”一个定义就同时顾到客观性质与主观认识。

参考资料

朱光潜《西方美学史》